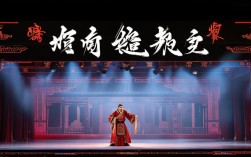

京剧梅派艺术作为中国戏曲宝库中的璀璨明珠,以“中和之美”为核心审美追求,而《天女散花》作为梅兰芳先生亲自编排的古装新戏代表作,不仅是梅派艺术的里程碑式作品,更是京剧艺术融合传统与创新、承载文化内涵的经典范例,该剧取材于佛教经典《维摩诘经》中“天女散花”的典故,经由梅兰芳的创造性转化,从剧情立意、唱腔设计、身段表演到服装舞美,均实现了传统京剧的现代化突破,成为百年京剧舞台上常演不衰的经典剧目。

《天女散花》的故事源于《维摩诘经·观众生品》,讲述了维摩诘居士在毗耶离城说法时,释迦牟尼佛因文殊师利菩萨等维摩诘的辩才,恐其弟子们难以应对,遂命侍者天女前往散花,天女奉命降临,将天花撒向会场,花落诸菩萨、弟子身上,唯有舍利弗身染花朵,天女解释:“结习未尽,花着身;结习尽者,花不着身。”以此点明“一切有为法,如梦幻泡影”的佛法真谛,也暗含“破除执念、心境澄明”的人生哲理,梅兰芳在创作时,并未拘泥于宗教故事的严肃性,而是通过艺术化的处理,将天女塑造成一个既有神性光辉、又具人情温度的形象,使其更易被观众理解和共情。

1917年,梅兰芳正处于艺术探索的关键期,彼时京剧界虽人才辈出,但传统老戏多聚焦于才子佳人、帝王将相,题材略显单一,梅兰芳渴望通过新题材、新形式拓展京剧的表现力,同时响应当时“戏曲改良”的时代呼声,他从《维摩诘经》中汲取灵感,认为“天女散花”这一情节兼具视觉美感和哲思深度——天女的飘逸灵动适合用京剧舞蹈展现,散花的“花落不沾”则能通过身段、唱腔传递“破执”的抽象理念,在编剧齐如山、琴师徐兰沅等人的协助下,梅兰芳历时数月打磨剧本、设计唱腔与身段,于1917年正式推出《天女散花》,一炮而红,成为“梅派古装新戏”的代表作。

梅兰芳对《天女散花》的演绎,集中体现了梅派艺术“移步不换形”的创新原则——在尊重京剧传统程式的基础上,融入其他艺术元素,实现对人物和意境的深度刻画,唱腔设计上,他大胆突破传统京剧的板式限制,为“云路”(天女从天界降临凡间的唱段)创用了【反二黄】板式,这种原本多用于表现悲怆情绪的板式,经梅兰芳重新调整旋律节奏,变得婉转悠扬、空灵飘逸:开头“云路在何方”一句,以低回婉转的起腔表现天女寻觅云路的从容;中段“观世音满月面珠开妙相”唱段,旋律起伏如行云流水,通过“擞音”“颤音”的细腻运用,既展现了天女的神圣庄严,又流露出对众生的慈悲,这种“以悲腔写喜情”的创新,打破了京剧唱腔的固有范式,成为梅派唱腔“刚柔并济”的典范。

身段表演上,《天女散花》更是将京剧的“无声不歌,无动不舞”发挥到极致,梅兰芳从昆曲《天女散花》的舞蹈中汲取灵感,结合京剧的水袖功、圆场步,创造了独特的“绸舞”表演:天女手持两条长达丈余的彩色长绸,通过“绕腕”“抖绸”“抛绸”等动作,将长绸舞出“祥云缭绕”“天花乱坠”的视觉效果,云路”一场,梅兰芳以小步圆场表现天女御风而行的轻盈,双绸在身侧翻飞如云浪,配合眼神的流转(时而远眺云海,时而俯瞰人间),将“天界”的缥缈与“散花”的灵动融为一体,而“散花”一场,当唱到“结习未尽花着身”时,他通过一个“卧鱼”身段,配合长绸的轻柔垂落,既表现了舍利弗“花着身”的窘迫,又以柔美的动作冲淡了宗教故事的严肃感,让观众在审美体验中自然领悟“破执”的哲理,这种“以形写神”的表演,正是梅派艺术“神形兼备”的精髓。

服装舞美方面,《天女散花》同样体现了创新精神,传统京剧旦角服装多“重彩浓艳”,而梅兰芳为天女设计的服装则以“淡雅飘逸”为主:上身月白色对襟褙子,下身浅粉色绣花长裙,头戴简化版“凤冠”,额前点缀“珠排”,既保留了传统戏曲服饰的华丽感,又通过轻盈的材质(如薄纱、软缎)和淡雅的色彩,突出了天女的“仙气”,长绸的选择也颇具匠心——采用明黄、浅粉双色,既与服装色彩呼应,又能在舞动时形成强烈的视觉冲击,这种“古装新装”的设计,打破了京剧服饰的固有套路,为后世京剧服装的改良提供了范例。

《天女散花》的成功,不仅在于艺术形式的创新,更在于其文化内涵的深度挖掘,梅兰芳通过天女这一形象,传递了“慈悲”“智慧”“破执”的东方哲学,同时将京剧从单纯的“娱乐”提升为“载道”的艺术,1919年,梅兰芳首次赴日演出,《天女散花》便成为压轴剧目,其独特的艺术魅力让日本观众惊叹“中国戏曲的舞蹈美如诗如画”;1930年赴美演出时,该剧更是通过“绸舞”等视觉元素,让西方观众直观感受到京剧“以歌舞演故事”的特质,成为京剧走向世界的重要桥梁。

《天女散花》经典身段与表现内容

| 身段名称 | 动作描述 | 情感/意境表现 |

|---|---|---|

| 云路起步 | 双脚交替小步圆场,上身挺直,双臂微展 | 表现天女御风而行,轻盈飘逸,云路漫漫的意境 |

| 双绸绕腕 | 双手握绸,以手腕为轴心画圆,长绸呈螺旋状翻飞 | 象征祥云缭绕,天界与凡间的通道,增强视觉动态美 |

| 天女指花 | 右手食指轻点,眼神随指尖移动,配合“擞音” | 表现天女散花时的慈悲与专注,暗示“花有主”的佛理 |

| 卧鱼散花 | 左腿屈膝,右腿向后伸展,上身下腰,双绸从头顶轻柔垂落 | 配合“结习未尽花着身”唱词,表现花落舍利弗时的戏剧冲突,柔美中暗含哲思 |

| 望月沉思 | 单手托腮,仰望天空,长绸自然垂落,眼神略带惆怅 | 表现天女对众生的怜悯,以及对“破执”之理的体悟,赋予神性以人情温度 |

相关问答FAQs

问:《天女散花》中的“散花”情节有何象征意义?为什么花会“着身”于舍利弗?

答:“散花”在剧中不仅是视觉亮点,更是核心象征符号,从佛教角度看,花是“清净”的象征,天女散花实为“佛法普度众生”的隐喻——花落“结习未尽”者(如舍利弗)身,并非惩罚,而是对其“仍有执念”的提醒;而“结习尽者”花不着身,则意味着心境澄明、破除我执,梅兰芳借此将抽象的佛理转化为具象的舞台动作:当舍利弗试图拂去身上的花时,天女以“结习未尽”点化他,暗示“执念愈强,烦恼愈重”,唯有放下执着,方能获得自在,这一情节不仅深化了剧目的思想内涵,也让观众在审美体验中领悟“放下即解脱”的人生智慧。

问:梅兰芳在《天女散花》中如何通过表演体现梅派“中和之美”的审美追求?

答:“中和之美”是梅派艺术的核心,即情感表达“不偏不倚”,既有节制又有深度。《天女散花》中,梅兰芳对天女的塑造便体现了这一点:他通过高亢婉转的【反二黄】、飘逸的“绸舞”,展现天女的“神性”与“神圣感”,避免人物过于世俗化;他又通过眼神的微蹙、嘴角轻扬的细节,赋予天女“人情味”——她并非高高在上的神祇,而是带着对众生的怜悯与慈悲,唱腔上,他既不让声音过于激昂(避免失之“刚”),也不一味柔媚(避免失之“柔”),而是以“润”为贵,如“观世音满月面”一句,通过“气口”的精准控制,使声音如“珠落玉盘”,既有力度又不失柔美,这种“神性与人情”“刚与柔”的平衡,正是梅派“中和之美”的生动体现。