“李豁子结婚”是河南豫剧中极具代表性的传统喜剧剧目,自清末民初在河南农村流传以来,便以其鲜活的人物形象、幽默的方言土语和贴近生活的剧情,成为豫剧舞台上的经典之作,深受广大观众喜爱,堪称河南民间文化的“活化石”。

剧目起源与背景

“李豁子结婚”起源于河南农村的民间生活,具体创作者已不可考,最初可能是民间艺人在田间地头口口相传的“小戏”,后经豫剧艺人不断加工完善,逐渐形成完整的戏曲剧目,其故事背景设定在清末民初的河南农村,聚焦当时普遍存在的婚姻问题,通过憨厚农民李豁子的婚姻闹剧,折射出底层民众的生活状态与社会伦理,带有浓厚的乡土气息和现实主义色彩。

剧情梗概:一场啼笑皆非的婚姻

剧目围绕“憨傻农民李豁子娶年轻媳妇”的核心冲突展开:

李豁子是河南农村的贫苦农民,因家境贫寒、长相憨厚(“豁子”可能指其性格耿直或有些“缺心眼”),年近三十仍未娶妻,经媒婆“王大脚”的撮合,他东拼西凑借来彩礼,娶回了年轻貌美的王二妞,王二妞原本家境尚可,因家庭变故被迫嫁入李家,婚后发现李豁子憨傻、家境贫寒,内心充满不甘与委屈,她常因琐事与李豁子争吵,甚至闹着要回娘家,李豁子虽憨厚,却对王二妞一往情深,面对她的哭闹,只能笨拙地哄劝,甚至拿出仅有的好食物讨好,在族长和邻居的调解下,王二妞被李豁子的真心打动,两人逐渐相濡以沫,婚姻从最初的“闹剧”走向温情。

剧情虽简单,却通过“娶亲”“争吵”“和好”三个典型场景,将农村婚姻中的“经济压力”“媒婆骗局”“夫妻磨合”等问题展现得淋漓尽致,既有喜剧的荒诞,也有生活的辛酸。

角色塑造:鲜活立体,深入人心

剧中人物性格鲜明,语言极具河南地方特色,成为观众记忆中的经典形象:

| 角色 | 性格特点 | 典型表现/台词 |

|---|---|---|

| 李豁子 | 憨厚善良、耿直痴情 | 动作迟缓、说话带“憨气”,对王二妞百依百顺:“恁说咋中就咋中!” |

| 王二妞 | 泼辣直率、从委屈到认命 | 常叉腰跺脚哭诉:“嫁给你这个憨子,俺这辈子算完了!” |

| 王大脚(媒婆) | 市侩圆滑、见利忘义 | 满嘴跑火车,骗李豁子:“人家闺女俊得像画儿一样!” |

| 族长 | 传统威严、通情达理 | 拄着拐杖调解:“过日子得互相将就,不是赌气!” |

这些角色源于生活又高于生活,李豁子的“傻”中带真,王二妞的“闹”中藏苦,媒婆的“骗”中显恶,都让观众在笑声中感受到人物的鲜活与真实。

艺术特色:乡土气息浓郁,豫剧韵味十足

作为河南豫剧的代表作,“李豁子结婚”在艺术上充分展现了豫剧“接地气、重生活”的特点:

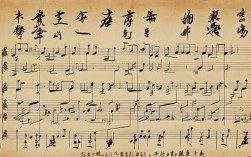

- 唱腔语言:以河南方言为基础,唱词通俗易懂,如“俺家住在黄土坡,祖祖辈辈都受穷”,念白夹杂着“中”“恁”“憨子”等方言土语,幽默风趣,极具生活气息,唱腔上采用豫剧传统的“二八板”“慢板”,旋律质朴高亢,既表现了李豁子的憨厚,也凸显了王二妞的委屈。

- 表演风格:动作夸张但不失真实,如李豁子挠头傻笑、王二妞摔门哭闹,都源于农村生活的真实状态,演员通过细腻的表情和肢体语言,将人物的内心世界展现得淋漓尽致。

- 题材选择:聚焦农村婚姻这一“小切口”,却折射出“大社会”,反映了传统社会中底层民众的经济困境、婚姻观念和人性温度,具有强烈的现实主义精神。

文化传承与影响

“李豁子结婚”不仅是豫剧舞台上的常演剧目,更成为河南民间文化的符号,它通过喜剧的形式,让观众在欢笑中思考婚姻、家庭与社会的关系,既满足了娱乐需求,也传递了“真诚相待”“珍惜眼前人”的朴素价值观。

该剧目曾多次被搬上银幕、电视,并被改编成其他剧种,影响力遍及全国,在河南农村的庙会、节庆活动中,仍能看到民间剧团上演“李豁子结婚”,足见其生命力的旺盛。

相关问答FAQs

问:“李豁子结婚”为何能成为河南豫剧的经典剧目?

答:其题材贴近农村生活,反映了普通民众的喜怒哀乐,容易引发观众共鸣;人物形象鲜活立体,语言幽默风趣,兼具喜剧效果与现实主义深度;剧目充分展现了豫剧“方言化、生活化”的艺术特色,唱腔质朴、表演真实,符合河南观众的审美习惯;故事传递的“真诚”“包容”等价值观具有普世意义,使其超越时代,经久不衰。

问:剧中王二妞的形象反映了当时怎样的社会现实?

答:王二妞的形象反映了传统社会中女性的被动地位与生存困境,她因家庭变被迫嫁给不爱的李豁子,内心对自由和幸福有向往,却受限于经济条件和伦理观念,只能通过“哭闹”表达不满,她的挣扎与妥协,既是个人命运的缩影,也揭示了传统婚姻制度下,女性作为“交易品”的悲哀,以及底层民众在贫困面前的无力感。