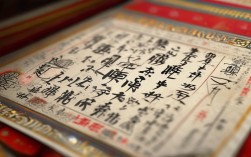

戏曲妆面具是中国戏曲艺术中极具视觉冲击力的符号,它以夸张的色彩、繁复的纹样和鲜明的造型,将人物的性格、身份、命运浓缩于方寸之间,成为观众理解剧情、辨识角色的重要媒介,从生旦净丑的行当划分,到忠奸善恶的身份象征,妆面具不仅是化妆技艺的结晶,更是传统文化中“观人于貌,知人于心”的审美体现,想要全面了解这一艺术形式,一张详实的“戏曲妆面具图片大全”便是最佳指南,它能让观者在静态图像中感受动态戏曲的张力,读懂色彩与纹样背后的文化密码。

戏曲妆面具的分类与特征,需从行当入手,净行(花脸)是妆面具最集中的体现,其色彩与纹样极具代表性:红色象征忠义勇猛,如关羽的红脸凤眼、卧蚕眉,金色印堂勾勒“忠”字,图片中可见红色底色上以黑线勾勒眉眼,额间金色纹样庄重威严;黑色代表刚直鲁莽,如张飞的黑脸、豹头环眼,图片中黑色底色配粗犷的白色眉纹,凸显其性格的火爆;白色则暗示奸诈阴险,如曹操的白脸、细眉三角眼,图片中白色底色加淡粉色眼窝,眉梢下垂,尽显其多疑本性,蓝色代表骁勇桀骜(如窦尔敦的蓝脸、铜铃眼),绿色象征草莽英雄(如程咬金的绿脸、凸额),黄色多用于枭雄或神怪(如宇文成都的黄脸、金盔纹样),这些色彩在图片大全中对比鲜明,通过高清细节可清晰分辨颜料的层次与线条的勾勒力度。

丑行(小花脸)的妆面以“豆腐块”鼻梁为核心,虽不如净行繁复,却极具辨识度,图片中可见崇公道的白粉鼻梁画圆,眼角下垂,显其善良诙谐;而蒋干的粉白鼻梁带歪撇,嘴角上挑,则暴露其奸诈愚蠢,旦角(花旦、青衣等)传统上以“俊扮”为主,贴片子、画细眉,但在神怪戏中(如《钟无艳》),妆面具会以半脸形式呈现,如钟无艳的半张黑脸半张金脸,图片中黑白分明的对比与不对称纹样,象征其“丑中有美”的复杂性格,生角(老生、小生)多注重“俊扮”,髯口(胡须)是关键,图片中刘备的黑色髯口、诸葛亮的羽扇纶巾,虽无夸张纹样,却通过面部的淡红晕染与眉眼刻画,展现人物的儒雅或沉稳。

不同剧种的妆面具各具特色,图片大全能直观呈现其地域差异,京剧脸谱谱式严谨,如“三块瓦”“十字门脸”,图片中可见关羽的“整脸”纹样对称工整,包拯的“月牙脸”额间弯月清晰可辨;川剧“变脸”的妆面则更注重动态效果,图片中展示的“半截脸”与“扯脸”技法,色彩过渡自然,纹样简洁灵动;秦腔脸谱粗犷豪放,如尉迟恭的黑脸配金色虎纹,图片中纹样线条粗犷,色彩对比强烈,凸显西北地域的雄浑气质;昆曲的妆面偏雅致,净行纹样较细腻,如单雄信的蓝脸配银色纹样,图片中可见线条流畅,色彩淡雅,符合昆曲“婉转清丽”的风格。

一张优质的“戏曲妆面具图片大全”,不仅需包含生旦净丑各行的经典形象,还应涵盖不同剧种、不同历史时期的妆面演变,清代宫廷戏的妆面更注重华丽,图片中可见金粉勾勒的纹样与宝石色彩的点缀;而现代戏曲的妆面则趋向简化,图片中纹样更简洁,色彩更贴近生活,以适应当代观众的审美,图片的拍摄角度也至关重要,正面照展现整体构图,侧面照凸显面部立体感,特写照则能呈现颜料的质感(如传统矿物颜料的颗粒感、金银粉的反光效果),这些细节通过高清图片得以完整保留,为戏曲研究、化妆教学与文化传播提供了珍贵的视觉资料。

相关问答FAQs

Q1:戏曲妆面具的色彩有哪些固定含义?

A1:戏曲妆面具的色彩具有高度象征性:红色代表忠义勇猛(如关羽),黑色代表刚直鲁莽(如张飞),白色代表奸诈阴险(如曹操),蓝色代表骁桀骜(如窦尔敦),绿色象征草莽英雄(如程咬金),黄色多用于枭雄或神怪(如宇文成都),金银色多用于神仙或高贵角色(如如来、皇帝),粉色多代表衰老或残暴(如典韦),灰色代表老年或贫苦(如张元秀),这些色彩通过图片中的对比与细节,能直观传递人物性格与命运。

Q2:如何通过图片区分不同剧种的妆面特点?

A2:不同剧种的妆面在纹样、色彩与风格上差异显著,京剧脸谱谱式严谨,纹样对称工整(如关羽的“整脸”、包拯的“月牙脸”),色彩搭配讲究“红忠白奸”;川剧“变脸”妆面简洁灵动,色彩过渡自然,注重“半脸”与“扯脸”的动态效果;秦腔脸谱粗犷豪放,纹样线条粗犷,色彩对比强烈(如尉迟恭的金虎纹);昆曲妆面偏雅致,纹样细腻,色彩淡雅(如单雄信的银色纹样),通过图片中的纹样繁复度、色彩饱和度及整体风格,可轻松区分各剧种特色。