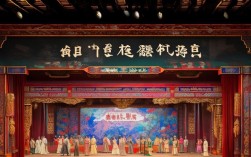

河南豫剧作为中原文化的璀璨瑰宝,以其高亢激越的唱腔、生动传神的表演和鲜明的地域特色,深受群众喜爱,而在夏季这一特殊的季节里,豫剧舞台上的“红袍”元素尤为引人注目,不仅成为视觉焦点,更承载着文化符号与情感共鸣。

豫剧服饰讲究“宁穿破,不穿错”,红袍作为传统戏服中的重要品类,在剧目中往往具有特定的象征意义,红色在中国文化中代表喜庆、忠义与热烈,豫剧中的红袍多用于正面角色,如忠臣良将、贤后烈女或英姿飒爽的巾帼英雄,穆桂英挂帅》中穆桂英的红色蟒袍,既彰显其统帅三军的威严,又暗含保家卫国的赤诚;《花木兰》中花木兰身着红甲战袍,则凸显其代父从军的忠孝与巾帼不让须眉的豪情,夏季演出时,这些红袍在舞台灯光下格外鲜艳,与热烈的舞台氛围相得益彰,让观众在视听双重感受中沉浸于剧情。

夏季的河南,气温常常高达35℃以上,露天戏台或剧院内的闷热对演员的体力与服装耐受度都是考验,传统红袍多采用绸缎材质,虽质感厚重、刺绣精美,但在夏季却易导致演员中暑,为此,豫剧团体在服装改良上下了不少功夫:选用透气性更佳的新材料,如加入棉麻成分的混纺绸缎,既保留红袍的光泽感,又减少闷热感;优化内衬设计,采用冰丝内衬或可拆卸的透气夹层,演员可根据演出时长和气温灵活调整,演出时间也多安排在傍晚或夜间,避开正午高温,确保演员在舒适状态下呈现最佳表演,红袍的鲜艳色彩在夜色中更显夺目,与观众的纳凉热情形成奇妙呼应。

从文化传承的角度看,夏季豫剧“红袍热”也折射出民间戏曲的生命力,在河南乡村,夏季是农闲时节,庙会、文化节、纳凉晚会等活动频繁,豫剧演出成为群众消夏的重要方式,演员身着红袍登场,锣鼓铿锵开嗓,台下观众摇着蒲扇喝彩,这种“红袍搭台、群众看戏”的场景,正是传统文化扎根民间的生动写照,尤其是经典剧目中的红袍角色,如《七品芝麻官》中的唐成、《秦香莲》中的秦香莲(特定场次),其红袍所承载的正义、忠贞等价值观,在夏日炎炎中为观众带来精神上的清凉与慰藉。

值得注意的是,豫剧红袍的夏季呈现不仅是服装的展示,更是舞台美学的综合体现,灯光设计会特意增强红袍的明度,配合冷色调背景形成对比,让红色在视觉上更具冲击力;武戏中,红袍翻飞的动作设计,如穆桂英的“鹞子翻身”“劈叉跳”,在夏季晚风的吹拂下更显飘逸,动态美感十足,而服装上的刺绣纹样,如祥云、龙凤、牡丹等,在近距离观看时,观众能清晰感受到匠人精巧的工艺,这些细节在夏季相对凉爽的夜间演出中,更容易被观众捕捉和欣赏。

为了更直观地了解豫剧红袍在夏季的应用,以下通过表格对比传统红袍与现代改良红袍的特点:

| 对比维度 | 传统红袍 | 夏季改良红袍 |

|---|---|---|

| 材质 | 纯绸缎、缂丝,厚重不透气 | 混纺绸缎(棉麻+丝绸)、冰丝面料 |

| 内衬 | 厚实棉布,吸汗性差 | 透气网纱、可拆卸冰丝内衬 |

| 重量 | 5-2公斤,长时间穿着易疲劳 | 8-1.2公斤,减轻演员负担 |

| 视觉效果 | 色彩沉稳,适合室内剧场 | 色彩更鲜亮,增强户外舞台光影对比 |

| 舒适度 | 夏季演出易闷热,中暑风险高 | 透气性提升,演员体温调节更轻松 |

豫剧红袍的夏季传播还借助了现代媒介,短视频平台上,演员穿红袍表演的片段常被剪辑发布,如“豫剧穆桂英红袍高亢唱段”“夏季夜市豫剧红袍瞬间”,这些内容既展现了红袍的魅力,也让更多年轻人了解豫剧,一些剧团还推出“红袍主题纳凉戏曲晚会”,结合灯光秀、互动体验,让传统戏曲以更时尚的方式融入夏季生活。

河南豫剧中的“红袍”在夏季不仅是服装的符号,更是文化传承的载体、群众情感的纽带,从传统到现代,从舞台到民间,红袍在夏日里的每一次亮相,都在诉说着中原文化的深厚底蕴与生生不息。

FAQs

Q1:夏季演出时,演员穿红袍会不会太热?如何应对?

A1:传统红袍确实较厚重,但剧团已通过材质改良(如混纺透气面料)、内衬优化(冰丝夹层)和演出时间调整(傍晚/夜间)等方式应对高温,演员会提前做好防暑准备,如携带藿香正气水、演出间隙用冰毛巾降温,确保在舒适状态下完成表演。

Q2:豫剧红袍上的刺绣图案有什么讲究?夏季演出时这些图案会因汗水受损吗?

A2:红袍刺绣多象征吉祥或角色身份,如龙纹代表皇室、牡丹象征富贵、祥云寓意平安,图案采用丝线手工刺绣,固定牢固且色彩经久,夏季虽易出汗,但演员会穿内衬隔离汗液,演出后及时清洗保养,确保刺绣不受损,长期保持精美。