连台本戏是京剧艺术中一种特殊的演出形式,指将一个完整的故事情节分拆为多本,连续数日演出的剧目,这种形式兴起于清代中后期,兴盛于民国时期,其产生与市民文化的繁荣、商业演出的需求以及通俗文学的传播密切相关,连台本戏通常以曲折离奇的情节、鲜明的人物形象和热闹的舞台呈现吸引观众,成为京剧普及和发展的重要载体,对京剧题材的拓展、表演形式的丰富乃至市场运营模式的创新都产生了深远影响。

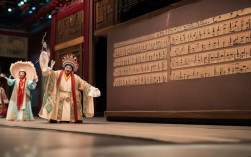

连台本戏的题材来源广泛,多取材于历史演义、神话传说、公案侠义等通俗文学作品,这些故事本身具有强烈的叙事性和吸引力,经过京剧艺人的改编,更适合舞台呈现,其艺术特点主要体现在三个方面:一是分本叙事,结构连贯,每本戏独立成章,有开端、发展、高潮和结局,同时各本之间又通过人物命运或情节线索紧密相连,形成“欲知后事如何,且听下回分解”的悬念,吸引观众连续观看,二是题材通俗,贴近大众,无论是《狸猫换太子》的宫廷斗争、《西游记》的神魔奇幻,还是《施公案》《彭公案》的侠义公案,都迎合了普通市民的审美趣味,降低了欣赏门槛,三是表演丰富,行当齐全,为容纳复杂的故事内容,连台本戏往往生旦净丑各显其能,文戏注重唱念做打的细腻表达,武戏则以翻打跌扑、刀枪棍棒的热闹场面取胜,后期还融入机关布景、灯光效果等舞台技术,增强视觉冲击力。

以下为部分经典连台本戏剧目概览:

| 剧目名称 | 年代 | 故事来源 | 主要特点 |

|---|---|---|---|

| 《狸猫换太子》 | 清代中期 | 《三侠五义》等小说 | 分10本以上,以包公断案、宫廷恩仇为主线,情节曲折,包公形象深入人心 |

| 《西游记》 | 民国时期 | 《西游记》小说 | 分本讲述唐僧取经,融合武打、神怪,后期加入“大闹天宫”“三打白骨精”等名段 |

| 《封神榜》 | 晚清至民国 | 《封神演义》小说 | 分本呈现武王伐纣,姜子牙封神,神仙斗法场面宏大,角色众多 |

| 《施公案》 | 清末 | 公案小说 | 以施公为主角,分本写破案除霸,穿插黄天霸等侠客故事,贴近市井生活 |

| 《彭公案》 | 清末民初 | 公案小说 | 类似《施公案》,以彭鹏为主角,融合侠义与公案,人物形象鲜明 |

| 《三国志》 | 民国 | 《三国演义》小说 | 分本从桃园结义到三国归晋,历史脉络清晰,关羽、诸葛亮等角色塑造经典 |

| 《水浒传》 | 民国 | 《水浒传》小说 | 分本写梁山好汉故事,如“逼上梁山”“三打祝家庄”,英雄群像突出 |

连台本戏的兴盛对京剧艺术的发展具有双重影响,它推动了京剧的普及和商业化,在近代都市中,连台本戏凭借通俗的故事性和连续性,吸引了大量市民观众,成为剧场票房的重要保障,也促使京剧演出从茶园向现代剧场转型,为满足市场需求,京剧艺人不断改编新本,拓展了京剧的题材范围,丰富了表演形式,如武戏的强化、机关布景的运用等,都为京剧注入了新的活力,部分连台本戏因过度追求商业利益,存在情节拖沓、艺术性粗糙等问题,一些学者认为其“重情节轻程式”,在一定程度上削弱了京剧传统表演艺术的严谨性,但不可否认,连台本戏作为京剧与大众文化结合的产物,是京剧发展史中不可或缺的一环,它记录了京剧在特定历史时期的生存状态,也为后世留下了丰富的剧目遗产。

相关问答FAQs:

问题1:连台本戏和传统单本京剧的主要区别是什么?

解答:连台本戏与传统单本京剧在结构、内容和表演上均有显著差异,结构上,连台本戏是多本连演,故事连贯,篇幅长达数日甚至数月;单本京剧则独立成篇,情节集中,通常一晚即可演完,内容上,连台本戏题材更通俗,多取材历史演义、神话公案等,强调情节曲折和悬念设置;单本京剧多取材历史典故或文学名著,更注重抒情、写意和意境营造,艺术性更强,表演上,连台本戏文武结合,场面热闹,后期常加入机关布景等舞台技术;单本京剧则更侧重唱念做打的程式化表演,如“四功五法”的精雕细琢,行当分工更细致。

问题2:为什么连台本戏在民国时期的上海特别兴盛?

解答:民国时期上海连台本戏的兴盛,与当时的社会经济、文化环境密切相关,上海作为近代商业都市,市民阶层庞大且娱乐需求旺盛,连台本戏通俗的故事性和连续性恰好满足了市民的休闲消费需求,上海剧场竞争激烈,为吸引票房,剧场经营者积极推动连台本戏的编演,并投入资金打造机关布景、灯光效果等,形成“海派京剧”的特色,上海作为文化中心,受到西方戏剧和电影的影响,舞台技术革新快,为连台本戏的呈现提供了技术支持;通俗文学(如小说、评弹)的流行也为连台本戏提供了丰富的改编素材,形成“文学-戏剧-市场”的良性互动。