川剧作为中国戏曲的重要剧种,流行于四川、重庆及云南、贵州等西南地区,以“五腔共和”(高腔、胡琴、昆腔、弹戏、灯戏)为特色,表演细腻生动,声腔丰富多变,传统剧目多达数千种,下游庵”是川剧高腔经典折子戏之一,以其婉转的唱腔、细腻的人物刻画和浓郁的川剧韵味,成为川剧舞台上的常演剧目,深受观众喜爱。

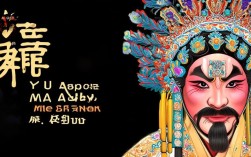

川剧与“下游庵”的艺术定位

川剧的历史可追溯至唐代,形成于明清时期,融合了昆曲、弋阳腔、梆子腔等多种声腔,并吸收四川方言、民间音乐和民俗元素,形成了独特的艺术风格,传统剧目题材广泛,涵盖历史演义、民间传说、社会生活等,既有《白蛇传》《穆桂英》等宏大叙事,也有《秋江》《下游庵》等精致小巧的折子戏。

“下游庵”属于川剧高腔戏,高腔是川剧中最具代表性的声腔,以“帮、打、唱”结合为特色——无丝弦伴奏,以锣鼓为节,演员演唱时由“帮腔”者接腔帮唱,既渲染气氛,又辅助叙事,此剧通常作为《玉簪记》中的一折出现,讲述南宋时女贞观尼姑陈妙常与书生潘必正的爱情故事,庵堂相会、情感纠葛的情节,既展现了封建礼教对人性的压抑,也凸显了青年男女对爱情的追求,具有强烈的戏剧张力。

“下游庵”的剧情与人物解析

剧情梗概:书生潘必正赴京赶考,途中因战乱滞留女贞观,与观中尼姑陈妙常相恋,庵主察觉二人情意,以清规戒律为由逼潘必正离开,潘必正临行前与陈妙常相约,陈妙常不顾禁阻,乘舟追赶,最终二人得成眷属。“下游庵”一戏聚焦于陈妙常在庵堂内的心理挣扎与情感流露,是全剧的情感高潮。

主要人物:

- 陈妙常:旦角(闺门旦),原为官宦之女,因避战乱出家为尼,她聪慧清丽,内心炽热,既受清规束缚,又渴望真情,表演时需通过眼神、身段展现其“静中藏动”的矛盾心理,如捻珠时的犹豫、望江时的怅惘,唱腔上以高腔的“清板”“二流”为主,婉转中带着哀怨。

- 潘必正:小生(巾生),风雅多情的书生,与陈妙常互生情愫,表演需突出其“痴”与“怯”,既大胆示爱,又惧怕庵主责罚,唱腔以高腔的“快二流”“一字”为主,明快中透着深情。

- 庵主:老旦(彩旦),刻板固执的守旧者,代表封建礼教的权威,表演夸张幽默,通过念白和身段的“顿挫感”强化其威严,如手持拂尘的轻甩、训斥时的瞪眼,为剧情增添冲突色彩。

“下游庵”的艺术特色与表演亮点

唱腔:高腔的情感载体

高腔的“徒歌清唱”和“帮腔”在“下游庵”中运用得淋漓尽致,例如陈妙常的“叹五更”唱段,通过“一更、二更……”的递进式唱词,结合帮腔的“哟嗬嗬”拖腔,将长夜难眠的苦闷与思念层层铺展;潘必正的“离别曲”则以“快二流”的急促节奏,表现被迫离去的无奈与不舍,帮腔不仅是“伴唱”,更是人物内心的外化,如陈妙常独白时,帮腔以“她心中……”的插入,直击其隐秘情感。

表演:身段与细节的雕琢

川剧以“三小”(小生、小旦、小丑)见长,“下游庵”中陈妙常的表演尤为考验功力,捻珠”细节:初时捻珠快速,表现内心的焦躁;渐慢时珠子几乎停滞,暗示思绪的凝滞;最终珠子落地,象征清规的崩塌,还有“望江”的身段:侧身微倾,水袖轻扬,眼神由近及远,配合唱腔中的“长江水呀浪滔滔”,将江景与心境融为一体。

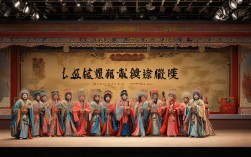

舞台:虚实结合的意境营造

传统川剧舞台以“一桌二椅”为基础,“下游庵”中通过简单的布景(香炉、经幡)和灯光的明暗变化,营造出庵堂的幽静氛围,例如陈妙常焚香时,灯光聚焦于其面部,背景渐暗,突出其内心的孤独;而回忆与潘必正相会时,灯光转暖,配合慢动作的身段,形成“现实-回忆”的切换,虚实相生,意境深远。

“下游庵”的传承与经典版本

作为川剧经典折子戏,“下游庵”历经百年传承,涌现出多个经典版本,20世纪50年代,川剧表演艺术家陈书舫(饰陈妙常)、竞华(饰潘必正)的版本被誉为“教科书式”演绎,陈书舫的“眼神戏”和竞华的“唱做合一”成为行业标杆;当代川剧演员沈铁梅、张光友等也在继承传统的基础上融入新意,如沈铁梅版在唱腔中融入现代音乐元素,更贴近年轻观众,该剧目还被收入《川剧传统剧目汇编》,成为川剧教学的重要教材。

川剧传统剧目分类简表(部分)

为更直观了解川剧剧目体系,以下列举部分代表性剧目及其分类:

| 声腔类别 | 代表剧目 | 剧情梗概 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 高腔 | 《下游庵》《秋江》《归舟》 | 多为爱情、伦理题材,以唱功和帮腔见长 | 徒歌清唱,帮腔烘托情感,表演细腻 |

| 胡琴腔 | 《薛丁山樊梨花》《穆桂英挂帅》 | 历史演义、英雄传奇,以武戏为主 | 胡琴伴奏,唱腔高亢,身段刚劲 |

| 昆腔 | 《牡丹亭》《玉簪记》(全本) | 才子佳人,文雅抒情 | 唱腔婉转,动作程式化,讲究“水袖功” |

| 弹戏 | 《花田错》《拦马》 | 民间传说,喜剧色彩浓厚 | 月琴伴奏,唱腔活泼,丑角表演突出 |

| 灯戏 | 《皮金顶灯》《请长年》 | 生活小戏,贴近民俗 | 载歌载舞,方言俚语,气氛热烈 |

相关问答FAQs

Q1:《下游庵》为何选择高腔而非其他声腔来演绎?

A1:高腔是川剧最具代表性的声腔,其“帮、打、唱”结合的形式特别适合表现人物内心戏。《下游庵》中陈妙常的情感挣扎(如压抑、思念、决绝)需要通过唱腔的起伏变化来外化,高腔的徒歌清唱能让声音更具穿透力,而帮腔的介入既能补充叙事(如庵主的干预),又能强化情感共鸣(如对陈妙常的同情),因此成为演绎此剧的首选声腔。

Q2:观看《下游庵》时,观众应重点关注哪些表演细节?

A2:首先关注“眼神戏”,如陈妙常在捻珠、望江时眼神从躲闪到坚定,体现其心理转变;其次留意“帮腔”的运用,帮腔的节奏和音色变化往往暗示人物情绪的递进;最后观察“身段细节”,如水袖的甩动幅度、步法的轻重缓急,这些细微动作是川剧“无动不舞”的精髓,能直观展现人物性格和剧情张力。