京剧《九江口》是中国传统京剧经典剧目之一,取材于元末明初朱元璋与陈友谅争夺天下的历史故事,以鄱阳湖之战为背景,聚焦九江口的攻防战役,展现了战争的激烈与英雄人物的忠勇智谋,作为新编历史剧的代表作品,该剧自1959年由中国京剧院创排以来,便以跌宕的剧情、鲜明的人物和精湛的表演成为京剧舞台上的保留剧目,深受观众喜爱。

剧情梗概

《九江口》的故事发生在元朝末年,群雄并起,朱元璋与陈友谅两大势力逐鹿中原,陈友谅拥兵自重,自称汉王,率水陆大军围攻朱元璋占据的九江口,企图打通长江中下游,直取应天(今南京),朱元璋命大将胡大海、华云龙等率军固守九江口,同时派军师刘伯温前往调兵遣将。

陈友谅军中军师张定边足智多谋,深知九江口地势险要,建议以“诱敌深入”之计破敌,他先派假降兵诈降,引诱胡大海轻敌深入,随后亲自率精兵设伏,重创朱元璋军,危急关头,朱元璋亲率援军赶到,并采纳刘伯温“火攻”之计,联合当地渔民,利用九江口水道复杂的特点,火烧陈友谅战船,朱元璋大获全胜,陈友谅兵败逃亡,九江口之战成为朱元璋统一江南的关键战役。

剧情围绕“守城”与“破城”展开,既有宏观的战争场面,也有微观的人物交锋,展现了军事谋略与忠义精神的碰撞,张力十足。

主要人物与行当特点

《九江口》的成功离不开鲜活的人物塑造,不同行当的表演各具特色,共同构成了剧中的人物群像,以下是主要角色及其行当特点:

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 经典桥段与表演特色 |

|---|---|---|---|

| 张定边 | 老生 | 足智多谋,忠勇 | “挡驾”一场,唱腔苍劲有力,身段沉稳,展现“老生三绝”(髯口功、眼神功、水袖功),突出其军师风范。 |

| 陈友谅 | 净角 | 骄横自负,野心勃勃 | “点将”唱段高亢激昂,脸谱以白色为主,象征奸诈,表演中注重“架子花脸”的架势与气势。 |

| 胡大海 | 净角 | 勇猛刚直,忠心 | “大战”中武打火爆,运用“开打”“跌扑”等技巧,展现猛将形象,唱腔粗犷豪放。 |

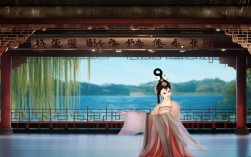

| 华云龙 | 武生 | 英武敏捷,机智 | “探谷”身段轻盈,武打干净利落,“鹞子翻身”“旋子”等动作展现武生的矫健。 |

艺术特色

《九江口》作为新编历史剧,既保留了京剧传统程式的精髓,又融入了创新元素,形成了独特的艺术风格。

唱腔设计贴合人物

剧中唱腔根据人物性格与情境量身定制,如张定边的唱段以“西皮流水”“二黄导板”为主,节奏沉稳,体现其智谋;陈友谅的唱腔多用“高拨子”,音调高亢,凸显其霸气;武生华云龙的唱腔则轻快有力,展现年轻将领的朝气。

武打场面惊险激烈

九江口作为水陆战场,武戏是该剧亮点,设计了“水战”“陆战”“火攻”等多场武打,结合“翻跟头”“打出手”“船桨舞”等技巧,通过舞台调度与灯光音效的配合,营造出千军万马的战场氛围,如“火烧战船”一场,火焰效果与演员的“扑跌”动作相结合,极具视觉冲击力。

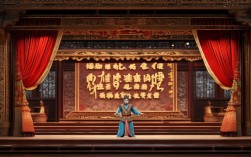

舞台呈现虚实结合

传统京剧的“一桌二椅”与现代化舞美相结合,用纱幕投影展现江水、战船等场景,既保留了京剧的写意性,又增强了历史的真实感,服装设计上,将领盔甲精致,士兵服饰统一,色彩鲜明,符合元代服饰特点,同时兼顾舞台美感。

历史影响与传承

《九江口》自首演以来,便成为京剧界的经典剧目,1959年进京演出时,周恩来总理曾观看并给予高度评价,剧中“张定边挡驾”“华云龙探谷”等片段成为京剧教学的经典范本,经过几代艺术家的传承,李和曾、叶少兰、王珮瑜等著名京剧演员均曾演绎此剧,形成了不同的流派风格。

该剧不仅弘扬了传统京剧艺术,更通过历史故事传递了“忠勇智谋”的中华优秀传统文化,至今仍是各大京剧院团的常演剧目,深受观众喜爱。

相关问答FAQs

问:《九江口》与真实历史有何关联?

答:《九江口》取材于元末明初鄱阳湖之战的历史背景,剧中主要人物朱元璋、陈友谅、张定边均为真实历史人物,历史上,鄱阳湖之战是朱元璋与陈友谅的关键战役,朱元璋以少胜多,奠定了统一江南的基础,但京剧在历史基础上进行了艺术加工,如张定边“挡驾”“设伏”等情节为虚构,以增强戏剧冲突,使人物形象更丰满。

问:京剧《九江口》为何能成为经典?

答:该剧成为经典主要归因于三点:一是剧情紧凑,既有宏大的战争场面,又有细腻的人物刻画,兼具历史厚重感与戏剧观赏性;二是艺术精湛,唱腔、念白、表演、武打均体现京剧传统程式的精髓,同时融入创新元素,符合现代审美;三是主题深刻,通过“忠勇抗敌”“智谋破敌”的故事,传递了爱国主义精神与中华传统美德,具有穿越时代的感染力。