李双双是中国当代文艺作品中极具代表性的农村女性形象,她的故事跨越文学、电影、戏曲等多种艺术形式,成为特定时代精神的生动注脚,在豫剧舞台上,《李双双》的改编与演绎,尤其是以马琳为代表的一代演员的塑造,让这个“农村新女性”的形象更加立体丰满,展现出戏曲艺术与现代生活结合的独特魅力。

李双双的形象最早源于作家李准的小说《李双双小传》,创作于20世纪50年代末的作品,以河南农村为背景,讲述了善良泼辣、爱管“闲事”的年轻妇女李双双,在人民公社化运动中,带领群众坚持原则、抵制歪风、积极生产的故事,小说中的李双双,既有农村妇女的朴实勤劳,又有新时代女性的集体主义精神,她与丈夫孙喜旺之间的“家庭矛盾”与“共同进步”,既充满生活气息,又折射出社会变革中家庭关系的微妙变化,1962年,电影《李双双》上映,演员仲星火以质朴自然的表演将李双双推向全国,成为家喻户晓的银幕经典,而豫剧《李双双》的改编,则是在此基础上,将这一形象融入戏曲的审美体系,通过唱、念、做、舞等程式化手段,赋予其更具地域特色和舞台张力的艺术表达。

豫剧作为中原大地的主流剧种,其语言、唱腔、表演都深深植根于河南乡土文化,将《李双双》这样的现代题材搬上豫剧舞台,既要保留故事的现实主义内核,又要突破戏曲传统才子佳人、帝王将相的题材局限,这无疑是一次大胆的艺术探索,河南省豫剧三团等院团在改编过程中,深入农村体验生活,唱腔设计上借鉴豫剧常派的明快、陈派的细腻,融入河南民间小调的元素,使音乐既符合戏曲板式规范,又充满生活气息;念白则采用河南方言,让人物对话更具乡土质感;身段表演上,将挑水、纺线、田间劳动等生活动作提炼为戏曲化的舞蹈语汇,让观众在熟悉的场景中感受到戏曲的魅力。

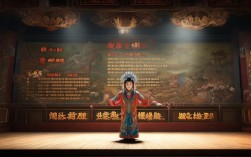

在豫剧《李双双》的舞台上,演员马琳的表演堪称典范,她塑造的李双双,既有“大公无私、敢说敢管”的倔强,又有“心软嘴硬、爱家爱集体”的柔情,在“评工分”一场中,面对丈夫孙喜旺的“和稀泥”,马琳通过高亢的唱腔、利落的台步和瞪眉怒目的眼神,将李双双对原则的坚持表现得淋漓尽致;而在“送饭”一场中,她又用轻柔的唱腔、羞涩的笑容和递饭时微微颤抖的手,展现了李双双对丈夫的关心与柔情,这种刚柔并济的表演,打破了传统戏曲女性“温婉柔弱”的刻板印象,塑造了一个有血有肉、真实可信的农村女性形象,马琳的唱腔尤其为人称道,她嗓音清亮,吐字清晰,在《李双双》中,她将豫剧的“欢音”与“苦音”巧妙结合,如李双双批评落后群众时的“欢音”,明快有力,充满号召力;回忆自家困难时的“苦音”,则低回婉转,催人泪下,充分展现了戏曲声腔塑造人物的能力。

为了让观众更直观地感受不同艺术形式中李双双形象的差异,可通过下表对比:

| 艺术载体 | 核心情节特点 | 人物塑造重点 | 艺术手法表现 |

|---|---|---|---|

| 小说《李双双小传》 | 聚焦家庭矛盾与集体生产的冲突 | 通过心理描写展现人物成长 | 文学叙事,细节丰富,语言朴实 |

| 电影《李双双》 | 强化喜剧元素,突出夫妻互动 | 以生活化表演展现人物性格 | 蒙太奇剪辑,实景拍摄,演员自然演绎 |

| 豫剧《李双双》 | 程式化表演融入劳动场景 | 唱念做舞结合,突出地域特色 | 戏曲程式,方言念白,板式唱腔,身段舞蹈 |

豫剧《李双双》的成功,不仅在于塑造了一个经典的舞台形象,更在于它开创了现代戏创作的“豫剧模式”,它证明了戏曲艺术完全可以反映现代生活,只要扎根人民、贴近现实,传统程式就能焕发新的生命力,马琳等演员的实践,为戏曲现代戏积累了宝贵的经验:既要尊重戏曲的艺术规律,又要敢于突破创新;既要展现时代精神,又要保留地域文化特色,这种“守正创新”的创作理念,至今仍对戏曲创作具有重要启示意义。

李双双的故事已过去半个多世纪,但她的精神依然闪耀着时代光芒,豫剧《李双双》和马琳的表演,成为连接过去与现在的桥梁,让观众在欣赏戏曲艺术的同时,感受到那个火热年代里人们的理想与激情,正如马琳在一次采访中所说:“李双双不是完美的,但她真实、善良、有担当,这种品质永远不会过时。”这也正是李双双形象能够跨越时代,持续引发观众共鸣的根本原因。

相关问答FAQs

问题1:豫剧《李双双》与电影版在人物塑造上有何不同?

解答:电影《李双双》更侧重生活化叙事,通过夫妻日常互动展现人物性格,喜剧色彩较浓,如孙喜旺的“怕老婆”形象增添了影片的幽默感;豫剧《李双双》则强化了戏曲的程式化表达,通过唱腔、身段等艺术手段突出人物的“刚”与“柔”,如李双双的“评工分”“批评落后群众”等情节,通过高亢的唱腔和利落的身段,将其原则性和领导力放大,更具舞台冲击力,豫剧版更注重河南地域文化的融入,方言念白、民间小调的运用使人物更具乡土气息。

问题2:马琳在塑造李双双时,如何平衡戏曲程式与生活化表演?

解答:马琳在表演中坚持“从生活中来,到艺术中去”的原则,她深入农村观察劳动妇女的言行举止,将挑水、纺线等生活动作提炼为戏曲化的身段,如“挑水”时融入豫剧的“云手”“踢腿”等程式,既符合劳动逻辑,又具有美感;在念白和表情处理上,她采用河南方言,语气自然,避免过度程式化,如在与孙喜旺吵架时,既有戏曲的“白口”节奏,又有夫妻拌嘴的真实感,这种“程式为生活服务,生活为程式注入灵魂”的表演方法,让李双双的形象既符合戏曲审美,又贴近观众生活。