京剧演员于万增是当代中国京剧界颇具影响力的老生名家,他以扎实的唱念功底、细腻的人物塑造和对传统的深刻理解,在舞台上塑造了一系列经典角色,为京剧艺术的传承与发展作出了重要贡献。

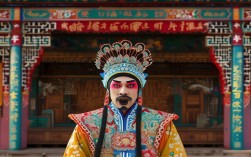

于万增出生于1949年,北京人,自幼受家庭熏陶喜爱京剧,1960年考入中国戏曲学校(现中国戏曲学院),师从王琴生、贯大元、谭富英等京剧大家,系统学习了老生行当的表演技艺,在校期间,他勤奋刻苦,不仅打下了坚实的基本功,更在艺术理念上深受前辈教诲,形成了“以情带声、声情并茂”的表演追求,1969年毕业后,他加入中国京剧院(现中国国家京剧院),成为剧院的骨干演员,在此后的艺术生涯中,他始终坚守舞台,不断打磨技艺,逐渐形成了自己“沉稳大方、韵味醇厚、富有书卷气”的艺术风格。

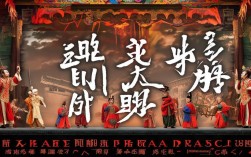

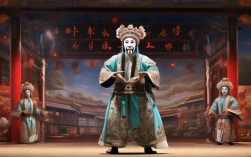

在近六十年的艺术实践中,于万增塑造了众多性格鲜明、深入人心的舞台形象,他的戏路宽广,既擅长演《四郎探母》中的杨四郎、《空城计》中的诸葛亮、《捉放曹》中的陈宫等传统老生戏,也在《大唐贵妃》《宰相刘罗锅》等新编历史剧中展现了出色的角色塑造能力,在《四郎探母》中,他以“叫小番”唱段的激越和“见娘”时的悲戚,将杨四郎身处异邦、思念亲人的复杂情感演绎得淋漓尽致;在《空城计》中,他通过“我正在城楼观山景”的唱念,将诸葛亮临危不乱、胸有成竹的智者风范刻画得入木三分,无论是唱腔的“字正腔圆、刚柔并济”,还是念白的“抑扬顿挫、韵味十足”,亦或是身段的“稳健大方、精准传神”,他都展现出深厚的艺术造诣,被观众誉为“有温度的老生”。

于万增的艺术成就不仅体现在舞台上,他对京剧传承的执着同样令人敬佩,他深知传统艺术的珍贵,始终致力于“守正创新”:他严格遵循老生表演的规范,将谭派、马派等流派的精髓融会贯通;他不墨守成规,在尊重传统的基础上,结合当代观众的审美需求,对人物塑造和舞台呈现进行适度创新,在新编京剧《江姐》中,他突破老生行当的局限,成功塑造了充满革命信仰的“双枪老太婆”形象,展现了京剧艺术的包容性和时代感,他还积极投身京剧教育,先后在中国戏曲学院、上海戏剧学院等院校授课,将自己的表演经验倾囊相授,培养了一批青年京剧人才,其中不乏梅花奖得主等优秀演员。

除了舞台表演和教学,于万增还多次参与京剧的普及推广工作,他走进校园、社区,通过讲座、示范演出等形式,让更多年轻人了解京剧、喜爱京剧;他参与录制《跟我学京剧》等教学节目,为京剧艺术的传播搭建了桥梁,在他看来,京剧不仅是舞台上的艺术,更是中华优秀传统文化的载体,传承京剧就是守护文化根脉。

于万增艺术生涯大事记

| 时间 | 事件概要 |

|---|---|

| 1960年 | 考入中国戏曲学校,师从王琴生、贯大元、谭富英等名家。 |

| 1969年 | 毕业后加入中国京剧院,开始职业舞台生涯。 |

| 1987年 | 因在《四郎探母》《空城计》等剧中的出色表演,获第四届中国戏剧梅花奖。 |

| 1990年代 | 主演新编京剧《宰相刘罗锅》,塑造刘墉形象,引发广泛好评。 |

| 2000年后 | 转向京剧教育,在中国戏曲学院任教,培养青年演员;参与京剧普及推广活动。 |

| 2010年至今 | 复排传统老生戏《捉放曹》《定军山》等,并担任多部京剧艺术指导。 |

相关问答FAQs

问:于万增的表演风格有哪些独特之处?

答:于万增的表演风格以“沉稳大方、韵味醇厚、富有书卷气”著称,他的唱腔宗谭派、融马派,既保留了谭派“脑后音”的亮丽和马派“潇洒流畅”的韵味,又结合自身嗓音特点,形成了“刚柔并济、以情带声”的演唱风格;念白上注重“字头、字腹、字尾”的清晰处理,抑扬顿挫间充满情感张力;表演上强调“内外兼修”,通过眼神、身段等细节精准传达人物内心,塑造的角色既有传统老生的儒雅大气,又有鲜明的个性特征,被观众称为“有温度的老生”。

问:于万增对京剧传承与发展有哪些贡献?

答:于万增对京剧的贡献主要体现在三个方面:一是坚守舞台,通过《四郎探母》《空城计》等传统戏的演绎,保留了老生表演的精髓;二是创新实践,在《宰相刘罗锅》《江姐》等新编剧中探索京剧的时代表达,拓展了老生行当的表现边界;三是投身教育,先后在中国戏曲学院等院校授课,培养青年演员,并参与京剧普及推广活动,让更多人了解京剧、爱上京剧,为京剧艺术的传承与发展注入了持久动力。