在传统戏曲的璀璨星河中,有关“唐成”的剧目以其鲜明的人物塑造、跌宕的剧情冲突和深刻的人文内涵,成为观众经久不衰的经典,最广为人知的当属豫剧《唐知县审诰命》(又名《七品芝麻官》),该剧以明代清官唐成为核心,通过“小官斗权贵”的故事,展现了底层官员的智慧与担当,也折射出传统社会的法治精神与民本思想。

剧目源流与剧情

《唐知县审诰命》的剧本脱胎于传统公案戏,但经过历代艺人的加工打磨,逐渐摆脱了“清官断案”的单一模式,赋予人物更丰富的时代特质,剧情围绕七品知县唐成审理“诰命夫人案”展开:

唐成怀揣“当官不为民做主,不如回家卖红薯”的初心赴任,却偏偏被派往民风彪悍的保定府定远县,恰逢严嵩的妹妹、一品诰命夫人林慧珠携子程世济途经定远,其子因强抢民女Y环,失手将民女之父打死,案发后,诰命夫人倚仗权势,不仅拒不认罪,反而反诬民女之父“冲击仪仗”,惊扰圣驾,并威胁唐成速速结案。

面对权贵的威逼利诱,唐成起初也曾有过犹豫——他深知得罪严嵩一党意味着仕途尽毁,甚至性命难保,但当他看到受害者家属的血泪控诉,想到“民为邦本”的古训,最终决心“为民做主,不怕丢官”,他巧用“拖延计”,以“人证未齐”为由将案件搁置,同时暗中走访调查,搜集证据,在“都堂会审”的公堂上,唐成以“蟒袍玉带”为诱饵,诓诰命夫人当堂画押,并搬出尚方宝剑(象征皇权),以“以下犯上”之罪将诰命夫人及其子绳之以法,为百姓伸张了正义。

该剧的剧情虽为虚构,却与明代中后期“严嵩专权”的历史背景暗合,通过小人物与大权贵的对抗,打破了传统公案戏中“清官依赖皇权”的叙事逻辑,转而强调“民心即公理”的法治理念,使其具有超越时代的现实意义。

唐成的人物形象塑造

唐成是中国戏曲中“清官形象”的独特存在,他既不同于包拯、海瑞等“高大全”的重臣,也不同于一般丑角式的滑稽官员,而是集“小人物的怯懦”与“大丈夫的担当”于一身的复合型角色。

身份与性格的矛盾性

作为七品知县,唐成在等级森严的官场中处于底层:他无权无势,甚至连像样的官服都穿不起(剧中多次提及他的“破官袍”);他熟悉官场规则,深知“官大一级压死人”的道理,面对诰命夫人时,他有过“腿肚子转筋”的恐惧,甚至想过“挂印辞官”,这种“小官”的卑微感,让人物更具真实感——他不是天生的“英雄”,而是一个在现实压力下逐渐觉醒的普通人。

但正是这种卑微,反衬出他最终选择的伟大,当个人安危与百姓权益冲突时,他毅然选择了后者,他在公堂上的那句“明镜高悬非为己,只求百姓得安宁”,既是对自我的鞭策,也是对封建官场“为权服务”本质的反抗。

智慧与幽默的融合

唐成的“清官”形象并非依赖“神力”或“天意”,而是凭借民间智慧与生活经验,他审案时不用刑具,而是用“拉家常”“打比方”的方式,让诰命夫人放松警惕,最终自露破绽,他以“蟒袍玉带”为诱饵,谎称朝廷要重赏诰命夫人,诱使其当堂承认儿子的罪行;又用“卖红薯”的乡土智慧,将复杂的法律条文转化为百姓听得懂的道理,彰显了“司法为民”的朴素理念。

唐成的语言极具乡土气息和幽默感,他的台词中夹杂着大量俚语、歇后语,如“豆腐掉进灰堆里——吹又吹不得,打又打不得”“老母猪戴项链——冒充贵妇”,既符合小县令的身份,又通过诙谐的语言冲淡了审案的紧张气氛,让观众在笑声中感受到人物的机智与乐观。

艺术特色与经典呈现

《唐知县审诰命》之所以成为经典,离不开其独特的艺术表现形式,尤其是豫剧的唱腔、表演和舞台调度,为唐成形象的塑造注入了生命力。

唱腔:以情带声,声情并茂

豫剧的唱腔分为豫东调(激昂高亢)和豫西调(深沉婉转),唐成的唱段巧妙融合了两大流派的特点,以表现其复杂的内心世界,在“见诰命”一场中,唐成面对权贵的威逼,唱腔以豫西调为主,节奏缓慢,字字含悲,表现了他的恐惧与挣扎;而在“公堂审案”时,唱腔转为豫东调,高亢激越,板式紧促,展现了他的坚定与决绝,经典唱段“当官不为民做主,不如回家卖红薯”,旋律简洁明快,语言质朴有力,既点明了主题,又成为豫剧的“金字招牌”。

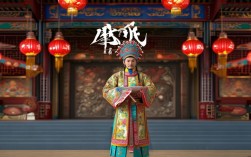

表演:以丑为美,丑中见美

唐成的行当属于“文丑”(方巾丑),演员通过“念、唱、做、打”的融合,塑造了一个“丑而不陋、智而不狂”的形象,牛得草(豫剧大师)饰演的唐成堪称经典:他头戴“鸭舌帽”(象征小官的寒酸),身穿“补子官服”(象征官职卑微),步态蹒跚(表现小官的谨小慎微),但眼神中却透着一股“不服输”的倔强,在审案时,他通过“甩袖”“抖髯”“瞪眼”等动作,将人物的愤怒、机智、诙谐表现得淋漓尽致,形成了“寓庄于谐”的表演风格。

舞台:虚实结合,以简驭繁

传统戏曲的舞台讲究“一桌二椅”,但《唐知县审诰命》通过巧妙的道具运用和舞台调度,营造出丰富的戏剧效果。“告状”一场中,百姓手持状纸跪满舞台,通过“群体造型”表现民怨沸腾;“公堂审案”时,仅用“明镜”“尚方宝剑”两件道具,便通过“虚拟动作”(如唐成举剑、诰命夫人跪地),完成了权力对抗的视觉呈现,这种“以虚写实”的手法,既保留了戏曲的写意性,又强化了戏剧冲突的张力。

文化影响与当代传承

《唐知县审诰命》自诞生以来,便以其“小人物斗大权贵”的故事内核,引发观众的强烈共鸣,20世纪50年代,豫剧大师牛得草通过重新改编和演绎,使该剧从地方小戏走向全国;1979年,该剧被改编为电影《七品芝麻官》,获第三届电影百花奖最佳故事片奖,唐成形象更是通过银幕深入人心,成为“正义”的代名词。

在当代,该剧仍被频繁搬上舞台,并融入新的时代元素,有些版本加入现代舞美技术(如LED屏展示“官场关系图”),有些版本调整台词(如强调“法律面前人人平等”),但核心精神——“为民做主”的担当精神,始终未变,唐成的形象还被改编成动画、连环画等形式,走进校园和社区,成为青少年法治教育的生动教材。

不同剧种对《唐知县审诰命》的改编,也体现了其跨地域的影响力:京剧将其改编为《审诰命》,突出“唱功”;河北梆子强化“武戏”成分,展现唐成的“智勇双全”;川剧则加入“变脸”绝活,表现诰命夫人的“阴险狡诈”,这些改编既保留了原剧的精髓,又融入了地方艺术特色,使唐成的故事在中华大地上生根发芽。

| 剧种 | 主要唱腔特点 | 代表演员 | 流传地区 |

|---|---|---|---|

| 豫剧 | 豫东调高亢、豫西调深沉 | 牛得草、金不换 | 河南、河北、山东等地 |

| 京剧 | 西皮二黄,板式多变 | 马长礼、李长春 | 全国 |

| 河北梆子 | 梆子腔高亢激越 | 裴艳玲、张惠云 | 河北、天津、山西等地 |

| 川剧 | 高腔、帮打唱结合 | 陈书舫、刘芸 | 四川、重庆、云南等地 |

相关问答FAQs

问:《唐知县审诰命》中的唐成为什么能成为经典戏曲形象?

答:唐成的经典性源于其形象的复杂性与现实意义,他打破了传统“清官”的“神化”模式,既有小人物的胆怯与挣扎,又有大丈夫的担当与智慧,这种“接地气”的性格让观众产生共鸣;他的“为民做主”精神超越了时代,既是对封建官场腐败的批判,也是对“司法为民”的朴素追求,具有永恒的价值;豫剧独特的唱腔、表演(如牛得草的“丑角”演绎)和舞台呈现,为人物塑造注入了艺术生命力,使其成为戏曲舞台上“活”的形象。

问:不同剧种的《唐知县审诰命》在改编中有哪些差异?

答:不同剧种的改编主要受地域文化和艺术风格的影响,差异体现在三个方面:一是唱腔,如豫剧融合豫东、豫西调,唱腔质朴;京剧以西皮二黄为主,更显庄重;二是表演,河北梆子强化武戏,突出唐成的“智勇”;川剧加入“变脸”等绝活,增强诰命夫人的反派形象;三是语言,各剧种使用方言俚语,如豫剧用河南话,川剧用四川话,使台词更具乡土气息,贴近当地观众,但这些改编均保留了“小官斗权贵”的核心剧情和“为民做主”的主题精神。