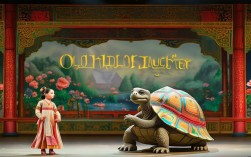

藏戏,作为藏族传统文化的瑰宝,被誉为“西藏文化的活化石”,是集唱、诵、舞、表、技于一体的综合性戏曲剧种,它起源于公元8世纪,在漫长的发展历程中,吸收了藏族民间歌舞、宗教仪式、神话传说等多种艺术元素,逐渐形成了独具特色的艺术体系,藏戏不仅是藏族人民精神生活的重要组成部分,更是中华民族戏曲艺术宝库中的一颗璀璨明珠。

藏戏的历史渊源与发展脉络

藏戏的起源与藏传佛教的发展密不可分,公元8世纪,藏王赤松德赞时期,高僧莲花生大师在西藏“桑耶寺”奠基仪式上,结合印度佛教“羌姆”(跳神)与藏族本土舞蹈,创造了带有戏剧元素的宗教仪式,这被认为是藏戏的雏形,到了14世纪,高僧唐东杰布为募集资金架桥修路,组织民间艺人将民间故事、神话传说改编成戏剧,以歌舞形式进行演出,藏戏由此逐渐从宗教仪式中分离,走向世俗化舞台,唐东杰布也被尊为藏戏的“戏神”和“祖师”。

17世纪,五世达赖喇嘛阿旺罗桑嘉措时期,藏戏得到官方支持,专业戏班开始出现,剧目逐渐丰富,表演艺术日趋成熟,此时的藏戏形成了以“雄”(正戏)、“温仓”(序幕)、“扎西”(为结构的固定演出模式,并涌现出《文成公主》《诺桑王子》《朗萨雯波》等经典剧目,此后,藏戏在西藏、青海、甘肃、四川、云南等藏族聚居区广泛传播,衍生出不同流派,如以西藏拉萨为中心的“卫藏藏戏”、以青海黄南地区为中心的“青海藏戏”、以四川甘孜为中心的“康巴藏戏”等,各流派在保留核心艺术特色的同时,融入了地方文化元素,呈现出多元发展的格局。

藏戏的艺术特色与表演体系

藏戏的艺术特色体现在其综合性的表演形式、独特的唱腔体系、象征性的面具服饰以及程式化的动作语言上,这些元素共同构成了藏戏区别于其他戏曲剧种的核心标识。

(一)表演形式:唱、诵、舞、表、技的融合

藏戏的表演强调“唱、念、做、打”的有机结合,唱”与“舞”是核心,演员需掌握“朗达”(藏戏唱腔)和“鲁”(说唱)两种主要发声方式,“朗达”高亢悠扬,多用于抒发情感;“鲁”则节奏明快,用于叙事或对话,舞蹈动作多源于藏族民间舞蹈“谐钦”和“果卓”,步伐稳健,手势丰富,如“晃袖”“甩袖”“旋转”等,既具有仪式感,又充满生活气息。“技”则指特技表演,如藏戏中的“变脸”“喷火”“爬杆”等,增强了戏剧的观赏性。

(二)面具:身份与情感的象征符号

面具是藏戏最具视觉冲击力的元素,不同颜色、造型的面具对应不同角色性格,具有鲜明的象征意义,红色面具代表国王、高僧,象征权威与智慧;白色面具代表老人、神仙,象征纯洁与长寿;黑色面具代表反派、魔鬼,象征邪恶与残暴;蓝色面具代表猎人、勇士,象征勇敢与正义;黄色面具代表活佛、神仙,象征神圣与吉祥,还有半白半黑的“丑角”面具,象征幽默与讽刺;动物面具如牦牛、猴子等,则多用于神话剧中的角色,面具的使用不仅简化了化妆程序,更通过色彩符号直观传递人物情感与道德评判,形成了“以形写神”的美学追求。

(三)服饰与道具:传统生活的艺术再现

藏戏服饰保留了藏族传统服饰的精髓,以“氆氇”(藏式毛呢)为主要面料,男性角色穿“藏袍”(曲巴),配“邦典”(彩色围裙);女性角色穿“彩色藏袍”,佩戴“巴珠”(头饰)、“嘎乌”(挂饰)等首饰,服饰色彩鲜艳,纹样多取自自然(如云纹、水纹)或宗教符号(如八宝图),既体现了藏族人民的审美情趣,也具有身份标识功能,道具则相对简单,常见的有“达塔”(佛灯象征权力)、“弓箭”(象征武勇)、“经书”(象征智慧)等,通过道具的象征性使用,暗示剧情背景与人物关系。

(四)剧目结构:固定的程式与灵活的内容

传统藏戏剧目多采用“温仓—雄—扎西”的三段式结构。“温仓”意为“猎人开场”,由猎人扮演者介绍剧情背景,祈福禳灾,具有仪式功能;“雄”是正戏部分,剧情曲折,人物众多,多取材于历史传说(如《文成公主》)、民间故事(如《朗萨雯波》)或佛教经典(如《诺桑王子》);“扎西”意为“祝福结尾”,演员与观众互动,唱祝福歌,抛撒青稞,象征吉祥圆满,这种结构既保留了宗教仪式的遗风,又符合戏剧“起承转合”的叙事逻辑,形成了“悲欢离合终有定,善恶到头终有报”的戏剧主题。

藏戏的经典剧目与文化内涵

藏戏的经典剧目多围绕“善与恶”“爱与恨”“信仰与人性”等主题展开,通过曲折的故事情节传递藏族人民的价值观与生活智慧。

- 《文成公主》:以唐代文成公主入藏和亲为背景,描绘了公主携带佛经、技艺进藏,促进汉藏文化交流的历程,歌颂了民族团结与文化包容。

- 《诺桑王子》:讲述王子诺桑与仙女云卓拉姆的爱情故事,揭露了王后的嫉妒与阴谋,最终正义战胜邪恶,王子与仙女团聚,体现了藏族人民对真善美的追求。

- 《朗萨雯波》:根据真实事件改编,讲述农家女朗萨雯波被迫嫁入贵族家庭,遭受婆婆虐待,最终因虔诚信仰感化家人的故事,反映了封建社会的伦理矛盾与女性的命运抗争。

- 《白玛文巴》:取材于佛教经典,商人儿子白玛文巴历经磨难,最终战胜恶魔,获得宝藏,弘扬了“慈悲为怀、因果报应”的佛教思想。

这些剧目不仅具有娱乐功能,更承担着道德教化、文化传承的社会功能,通过艺术化的叙事,将藏族的历史记忆、宗教信仰、伦理观念融入其中,成为维系民族精神纽带的重要载体。

藏戏的传承保护与现代发展

20世纪中后期,随着现代化进程的加快,藏戏的生存面临挑战,演出市场萎缩、传承人断层等问题日益突出,为保护这一珍贵遗产,中国政府于2006年将藏戏列入第一批国家级非物质文化遗产名录,2009年“藏戏”又被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。

在保护措施上,一方面通过建立非遗传承基地、支持民间戏班发展、举办藏戏艺术节(如西藏雪顿节藏戏展演)等形式,为藏戏提供展示平台;将藏戏纳入学校教育,在中小学开设藏戏兴趣班,培养年轻传承人,藏戏也在积极探索创新发展之路:在内容上,创作反映现代生活的剧目(如《金色的庄稼》《高原红》);在形式上,融入现代舞台技术(如灯光、音响),但保留传统唱腔与面具等核心元素;在传播上,通过纪录片、短视频、社交媒体等渠道,让更多人了解藏戏的魅力。

藏戏正以“传统为根、创新为翼”的姿态,在新时代焕发出新的生机,成为连接传统与现代、藏族与世界的文化桥梁。

藏戏主要角色与面具、服饰象征意义对照表

| 角色类型 | 面具颜色 | 服饰特点 | 象征意义 |

|---|---|---|---|

| 国王、高僧 | 红色 | 黄色藏袍,佩戴法帽 | 权威、智慧、神圣 |

| 老人、神仙 | 白色 | 白色氆氇长袍,手持念珠 | 纯洁、长寿、慈悲 |

| 反派、魔鬼 | 黑色 | 黑色藏袍,配兽皮 | 邪恶、残暴、黑暗 |

| 猎人、勇士 | 蓝色 | 皮甲,配弓箭 | 勇敢、正义、力量 |

| 活佛、仙女 | 黄色 | 彩色绸缎服饰,佩戴首饰 | 神圣、美好、超凡 |

| 丑角、平民 | 半白半黑 | 破旧藏袍,动作夸张 | 幽默、世俗、讽刺 |

相关问答FAQs

Q1:藏戏与藏传佛教的“羌姆”(跳神)有什么区别?

A:藏戏与“羌姆”同源于宗教仪式,但存在本质区别。“羌姆”是藏传佛教法事中的宗教舞蹈,主要用于驱邪祈福,表演者多为僧人,动作程式化,内容以神灵鬼怪为主题,具有严格的宗教仪轨;而藏戏是世俗化的戏曲艺术,表演者多为民间艺人,内容涵盖历史传说、民间故事,兼具娱乐与教化功能,虽保留部分宗教元素(如开场祈福),但更注重戏剧冲突与人物塑造,简单说,“羌姆”是“宗教仪式”,藏戏是“戏剧艺术”。

Q2:藏戏如何吸引年轻观众,实现“活态传承”?

A:藏戏吸引年轻观众主要通过三方面创新:一是内容创新,在保留传统剧目的基础上,创作反映当代藏族生活的现代戏(如《乡村振兴新藏戏》),让年轻人产生共鸣;二是形式创新,将藏戏片段与流行音乐、街舞等结合,在短视频平台传播,或推出沉浸式藏戏体验项目,增强互动性;三是教育传承,在中小学开设藏戏课程,建立青少年藏戏社团,通过“学演结合”培养年轻一代的兴趣,政府与非遗传承人也注重利用新媒体(如直播、纪录片)扩大藏戏影响力,让传统艺术以更时尚的面貌走进年轻人的生活。