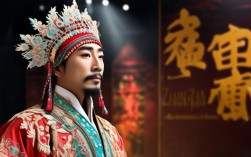

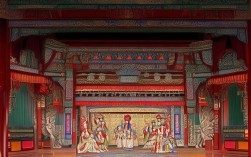

《泗水王上吊》是豫剧传统剧目中的经典折子戏,以悲怆的唱腔和深刻的剧情展现了忠臣遭谗、君王自尽的悲剧内核,剧情多取材于历史传说或民间故事,讲述泗水王因奸臣蒙蔽、国事日非,最终在绝望中悬梁自尽,以死明志的故事,剧中唱词融合了豫剧特有的方言韵味与戏剧张力,通过细腻的情感抒发和生动的场景描写,将人物内心的悲愤、无奈与决绝刻画得淋漓尽致。

唱词以“慢板”“二八板”“流水板”等板式交替推进,情绪层层递进,开篇常以“泗水王坐宫院心神不定”起兴,用“慢板”铺陈人物内心的焦灼:“宫墙柳絮飞如雪,孤王心头似火燎,十年励精图治业,怎料奸佞弄权高。”此处以“柳絮飞雪”隐喻时局动荡,“孤王心头似火燎”直抒胸臆,奠定全剧悲凉基调,随后转入“二八板”,唱词转向对奸臣的控诉:“赵高李斯乱朝纲,蒙蔽圣听贬忠良,文武百官皆缄口,泗水江山渐倾亡。”语言质朴直白,如“乱朝纲”“贬忠良”等词,既符合豫剧通俗化的特点,又强化了戏剧冲突。

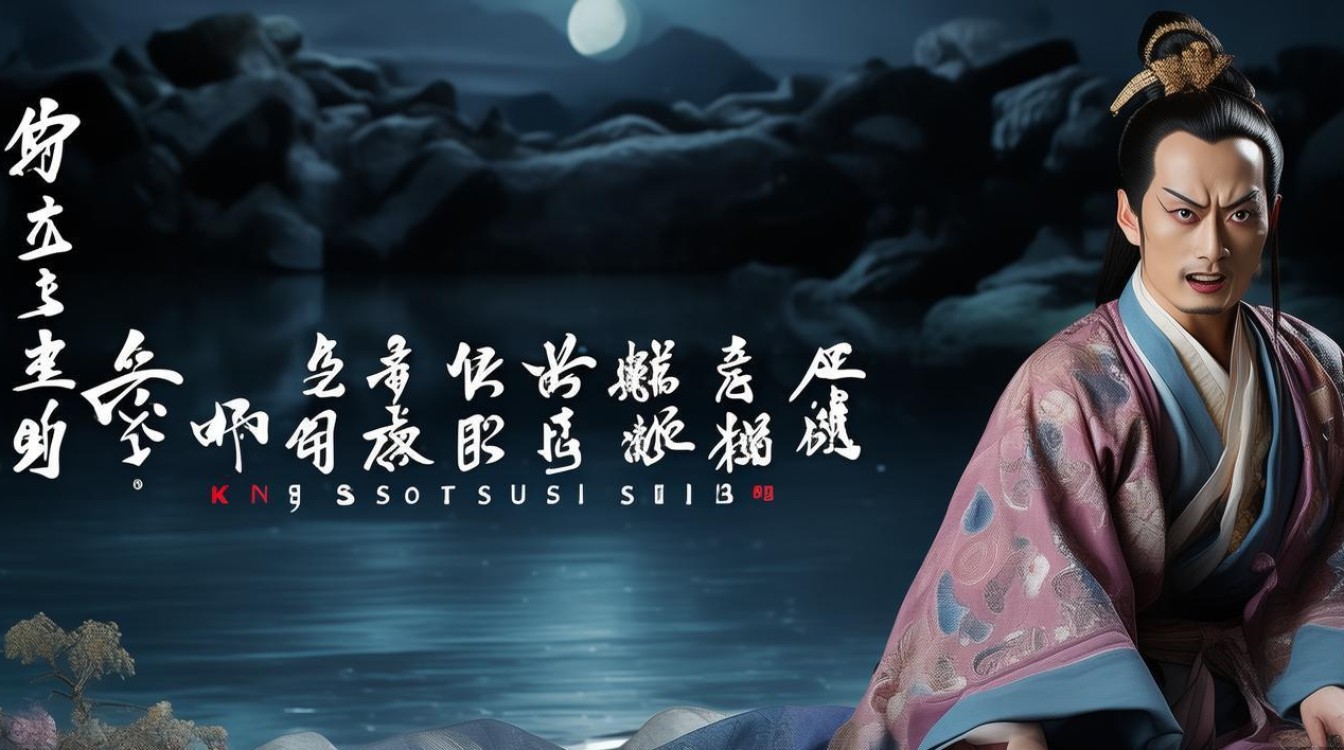

高潮部分的“上吊”场景,唱词以“流水板”加快节奏,情感喷薄而出:“三尺白绫梁上悬,孤王今日赴黄泉,若要问我因何故?清白二字重如山!”“三尺白绫”“重如山”等意象,既具象化了死亡场景,又凸显了人物坚守气节的精神内核,结尾处常以哭腔收束:“泗水水啊,滔滔水,今日带孤向西行;泗水山啊,巍巍山,从此不见旧君颜。”借山水意象抒发物是人非的悲怆,余韵悠长。

从艺术特色看,唱词善用对比与夸张,如“励精图治”与“江山倾亡”的对比,“清白重如山”与“三尺白绫”的夸张,强化了悲剧色彩,大量运用方言词汇与民间俗语,如“孤王”“缄口”等,既贴近生活,又增强了地域文化特色,板式的灵活转换则精准匹配了人物情绪变化,慢板的沉郁、二八板的愤懑、流水板的决绝,形成层层推进的情感冲击力。

以下是唱词结构与情感表达的简要分析:

| 板式 | 唱词片段 | 情感表达 |

|---|---|---|

| 慢板 | 宫墙柳絮飞如雪,孤王心头似火燎。 | 焦虑、迷茫 |

| 二八板 | 奸臣当道蒙圣听,忠良遭贬血染衣。 | 愤懑、控诉 |

| 流水板 | 三尺白绫悬梁上,留与后人评是非。 | 决绝、悲壮 |

相关问答FAQs

Q:《泗水王上吊》中的泗水王是否有历史原型?

A:目前学界普遍认为,《泗水王上吊》中的泗水王是艺术虚构形象,可能融合了多个历史君王的悲剧元素,泗水国在汉代确为诸侯国,但剧中“奸臣蒙蔽”“自尽明志”等情节更多是对封建时代忠臣遭谗、君王无权现实的典型化概括,旨在反映“奸佞误国”的普遍主题,而非单一历史事件的再现。

Q:豫剧唱词中“上吊”场景的描写有何象征意义?

A:“上吊”在剧中不仅是情节的转折点,更是人物精神的外化象征。“三尺白绫”象征泗水王对清白的坚守,以死洗刷“昏庸”污名;“悬梁自尽”暗喻封建王朝的末路,君王作为权力顶峰的人物尚无路可走,侧面批判了制度的腐朽,这一场景通过“白绫”“梁上”等具象意象,将抽象的悲愤与绝望转化为视觉冲击,强化了悲剧的感染力。