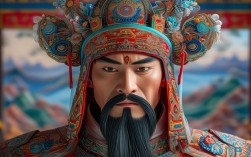

京剧《范进中举》改编自清代吴敬梓《儒林外史》经典章节,是传统京剧讽刺剧的代表作品,以范进中举前后的命运转折,深刻揭露科举制度对知识分子的异化及人情世态的炎凉,全剧结构紧凑,情节跌宕,通过夸张的戏剧冲突与鲜活的人物塑造,展现了封建社会底层文人的辛酸与荒诞,至今仍是京剧舞台上久演不衰的经典剧目。

剧情梗概

故事发生在明代科举制度下,广东学童范进家境贫寒,五十余岁仍童生身份,屡试不第,受尽岳父胡屠户与乡邻嘲讽,他每日在村塾教书维生,家中“三日无米,灶冷烟稀”,妻子典当衣物换米,母亲饿得两眼发昏,范进虽困顿潦倒,却痴迷科举,将“中举”视为唯一出路,甚至将家中仅有的母鸡拿去换应试笔墨,遭胡屠户当众辱骂“现世宝穷鬼”“文曲星下凡也是穷命”。

某日,范进又赴乡试,家中断粮,母亲饿急命邻居范进去集市卖鸡,未料范进中举喜报传来,邻里震惊,胡屠户瞬间变脸,称“早就知道这贤婿才高”,携酒肉登门贺喜,范进听闻中举,狂喜过度,痰迷心窍,当众发疯,披头散发、胡言乱语,高喊“噫!中了!中了!”,胡屠户惊惧之余,为“治疯”狠心打范进一耳光,竟使其清醒,此后,张乡绅为拉拢关系,赠银赠房,胡屠户更是“谦恭”地将屠刀换为执扇,范进一夜之间从“穷鬼”成“文曲星”,命运逆转间尽显世态炎凉,全剧以范进中举后的“疯癫”收尾,辛辣讽刺了科举制度对人性的扭曲与功名利禄对人心的腐蚀。

主要人物与行当特点

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 关键情节与表演亮点 |

|---|---|---|---|

| 范进 | 老生 | 迂腐执念、懦弱狂喜 | 卖鸡时步履蹒跚,中举后发疯的蹉步、甩袖、眼神涣散,唱腔从悲苦到癫狂的转折 |

| 胡屠户 | 丑角 | 势利粗鄙、欺软怕硬 | 打范进时的“抖腕”“踮脚”,言语从辱骂到谄媚的夸张语气,丑角特有的“方巾丑”扮相 |

| 张乡绅 | 末角 | 伪善圆滑、攀附权贵 | 赠银时拱手作揖,念白“久闻贤岳丈高才”,眼神中精明算计 |

| 范母 | 老旦 | 慈爱懦弱、贫病交加 | 饿晕时“抢背”跌倒,苏醒后颤抖的双手与哽咽唱腔 |

艺术特色

京剧《范进中举》在艺术表现上充分融合了传统戏曲的程式化手法与现实主义的讽刺精神,唱腔设计上,范进前期多用“二黄慢板”与“反二黄”,如“小生寒窗苦读五十春”唱段,低回婉转的旋律展现其悲苦命运;中举后转“西皮流水”,节奏明快、高亢激昂,配合“中了!中了!”的重复念白,将狂喜情绪推向极致,形成强烈对比。

表演程式上,范进发疯的“疯戏”是全剧高潮,演员通过“蹉步”(左右快速碎步)、“甩发”(头顶甩发随之摆动)、“僵尸”(向后挺身倒地)等身段,配合眼神的呆滞与游移,将人物精神崩溃的状态外化为夸张而精准的舞台动作,胡屠户的“变脸”则通过语气、语速、肢体语言的急速切换完成:前期叉腰骂街时“跺脚”“拍大腿”,后期拱手作揖时“缩脖”“堆笑”,丑角特有的“科诨”手法让这一角色充满讽刺张力。

剧本语言亦具特色,既有“文曲星是打不得的”等方言俚语的鲜活,又有“功名富贵是身外物”等韵白的典雅,在雅俗共赏中深化了主题,全剧通过“贫—喜—疯—贵”的情节链条,将个人命运与科举制度捆绑,以喜剧外壳包裹悲剧内核,成为京剧讽刺剧的典范。

相关问答FAQs

Q1:京剧《范进中举》中范进发疯的表演有哪些经典程式?

A1:范进发疯的表演融合了老生与武戏的程式动作,核心程式包括“蹉步”(表现精神恍惚下的踉跄)、“甩发”(配合头部摇摆表现神志不清)、“僵尸”(向后挺身倒地,模拟昏厥),以及“抖袖”(双手反复抖动衣袖,强化狂喜状态),唱腔上从“二黄导板”转入“西皮流水”,节奏由慢到快,音调由低到高,最后以“嘎调”高腔收束,将“疯了”的状态推向高潮,形成强烈的戏剧冲击力。

Q2:胡屠户这一角色如何通过丑角表演增强讽刺效果?

A2:胡屠户作为丑角,通过“方巾丑”的扮相(戴方巾、穿褶子,但搭配布鞋)和夸张的肢体语言强化讽刺,前期辱骂范进时,演员会“跺脚”“拍大腿”“叉腰”,语气粗鄙,动作幅度大,凸显其欺软怕硬;中举后则“缩脖”“堆笑”“拱手”,语速放缓,用“贤婿”“文曲星”等谄媚词汇,与前期形成鲜明对比,丑角特有的“科诨”(如“打耳光后吹手心”的细节),既增添了喜剧性,又讽刺了势利者的虚伪,让角色立体而深刻。