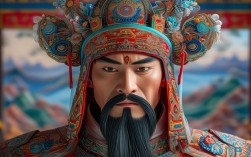

京剧《风雨同仁堂》是一部以北京百年老字号“同仁堂”为背景创作的现代京剧作品,自20世纪末问世以来,便以深厚的历史底蕴、鲜明的人物形象和深刻的思想内涵,成为京剧现代戏的经典之作,该剧以清末民初的社会动荡为舞台,通过同仁堂乐家第四代传人乐平泉带领家族坚守“炮制虽繁必不敢省人工,品味虽贵必不敢减物力”的祖训,在军阀混战、官僚盘剥、商业倾轧中守护百年基业的历程,不仅展现了中国传统商帮的智慧与风骨,更折射出民族企业在风雨飘摇年代的家国情怀与文化坚守。

历史背景与创作缘起

同仁堂创立于清康熙八年(1669年),创始人乐显扬曾任清太医院吏目,后以“同仁济世”为宗旨开设药室,历经数代发展,成为清代供奉御药的老字号,其“修合无人见,存心有天知”的自律精神,以及“配伍遵古法,炮制必严谨”的制药标准,成为中医药行业的标杆,20世纪90年代末,为响应京剧现代戏创作号召,北京京剧院编剧徐春兰深入挖掘同仁堂历史,以清末民初社会变革为切入点,结合乐家后人回忆与史料记载,创作出《风雨同仁堂》,旨在通过艺术形式展现传统商业文化的当代价值。

该剧首演于1999年,由著名京剧演员李宏图、王蓉蓉、张学津等主演,一经亮相便引发轰动,先后荣获第六届中国艺术节大奖、文化部“文华新剧目奖”等多项殊荣,成为连接传统与现代、历史与现实的桥梁。

剧情梗概与核心冲突

《风雨同仁堂》的故事始于1900年,八国联军侵华北京沦陷,同仁堂药铺遭洗劫,乐家家主乐凤鸣忧愤而逝,临终前将祖传匾额与制药秘方交给四子乐平泉(时年25岁),彼时的乐家已分家,同仁堂由三房共管,内部矛盾重重:三房乐平泉沉稳持重,坚守祖训;大房乐平源贪图安逸,主张妥协;二房乐平海利欲熏心,勾结外部势力,外部则面临军阀抢夺、官员勒索、同行陷的多重压力。

剧情核心围绕“保匾”与“失匾”的矛盾展开:军阀张勋强索“同仁堂”匾额未果,便以“通匪”罪名诬陷乐平泉;日本商人松井以“合作”为名,企图窃取祖传秘方;大房为私利暗中勾结药霸,销售劣质药材,砸了同仁堂招牌,面对内忧外患,乐平泉以“济世养生”为己任,一方面顶住压力拒绝军阀勒索,另一方面严惩内奸、整顿药铺,甚至不惜变卖家产赎回被抢的药材,在乐平泉的带领下,乐家各房摒弃前嫌,共同守护了“同仁堂”的金字招牌,度过风雨飘摇的危机。

剧中高潮戏“夜训”“赎匾”等段落,通过乐平泉与家人的激烈冲突、与敌人的周旋博弈,将“诚信”“担当”“坚守”的主题推向高潮,例如在“夜训”一场中,乐平泉面对大房的指责,慷慨陈词:“同仁堂的招牌不是木头,是乐家几代人的良心,是中国人的脸面!”这句台词成为全剧的点睛之笔,道出了传统商人的精神内核。

主要人物形象分析

剧中人物塑造丰满立体,既有传统文人的风骨,也有普通人的挣扎,体现了“圆形人物”的典型特征。

-

乐平泉:作为核心人物,他既是家族掌门人,也是传统文化的守护者,他既有“士人”的气节——面对军阀威逼不低头,拒绝与日本人合作;也有“商人”的智慧——以“薄利多销”稳住市场,以“义利兼顾”凝聚家族,他的成长弧光从“被动接受家业”到“主动传承文化”,展现了民族企业家在时代洪流中的担当。

-

乐平源:大房代表,性格懦弱但并非全无底线,最初为保全私利主张妥协,后在家族危机中逐渐觉醒,最终与乐平泉同心协力,这一形象反映了旧时代商人面对变革时的摇摆与抉择,具有现实意义。

-

松井:日本商人,表面儒雅,实则阴险狡诈,他利用乐家内部分化企图窃取秘方,代表了帝国主义对民族经济的侵略,其“文化侵略”的台词(“同仁堂的药可以救中国人,但救不了中国的文化”)揭示了更深层次的冲突——不仅是商业竞争,更是文化存亡的较量。

艺术特色与舞台呈现

作为现代京剧,《风雨同仁堂》在保留京剧传统程式的同时,大胆创新,实现了古典艺术与现代审美的融合。

唱腔设计上,以“西皮”“二黄”为基础,根据人物情绪调整节奏:乐平泉的核心唱段“祖训如雷耳畔响”采用“二黄导板-回龙-慢板”,旋律沉稳厚重,凸显其内心的坚定;年轻伙计的唱段则融入“流水板”的明快,体现青春活力。

舞台美术上,以写实与写意结合:同仁堂药铺的“柜台”“药柜”等道具还原历史细节,而“风雨”意象通过旋转的舞台、变幻的灯光(如冷色调蓝光象征压迫,暖色调黄光象征希望)外化人物心境。

表演程式上,将传统身段与现代生活动作结合:乐平泉抓药时的“抖袖”“弹指”保留京剧韵味,而与军阀周旋时的“台步”则融入生活化节奏,避免了现代戏“话剧加唱”的生硬感。

以下为该剧艺术特色与创新点对比:

| 艺术元素 | 传统京剧特点 | 《风雨同仁堂》创新 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 以程派、梅派等流派为主 | 融合流派特色,根据人物性格定制 |

| 舞台布景 | 一桌二椅,写意为主 | 实景道具与写意灯光结合,增强历史代入感 |

| 表演动作 | 程式化、夸张化 | 传统身段与现代生活动作融合,贴近人物情感 |

| 主题表达 | 才子佳人、历史传说 | 聚焦民族企业与文化传承,具有现实意义 |

文化内涵与现实意义

《风雨同仁堂》的价值远不止于艺术呈现,更在于其对传统文化的深度挖掘,剧中“同仁堂”的“风雨”,既是清末民初社会动荡的缩影,也是传统文化在现代化浪潮中面临的冲击,乐平泉守护的不仅是药铺招牌,更是“诚信”“担当”“济世”的儒家商道精神。

在当代社会,该剧具有强烈的现实意义:当“假冒伪劣”“诚信缺失”等问题时有发生时,《风雨同仁堂》提醒我们,商业的终极竞争是文化的竞争,企业的长久发展离不开对核心价值观的坚守,正如剧中台词所言:“生意再大,大不过良心;利润再高,高不过人心。”这种精神对今天的民营企业、传统文化传承仍有深刻启示。

相关问答FAQs

Q1:《风雨同仁堂》中的乐平泉是真实历史人物吗?他与历史上的乐家第四代传人有何关联?

A1:乐平泉是艺术加工的人物,其原型综合了乐家第四代传人乐达仁(1872-1939)等人的经历,历史上的乐达仁确实在清末民初主持过同仁堂,面临过军阀勒索、家族分家等困境,并提出了“中西结合”的制药理念,剧中“保匾”“赎药”等情节虽为虚构,但均基于乐家后人回忆录与史料记载,真实反映了当时民族企业的生存状态。

Q2:作为现代京剧,《风雨同仁堂》在创新的同时,如何保留京剧的“本体性”?

A2:该剧在创新中始终坚守京剧的“本体性”:一是“以歌舞演故事”,保留了唱、念、做、打的京剧核心元素,如乐平泉的唱段严格遵循板式变化,身段动作融入“云手”“亮相”等程式;二是“虚实结合”,舞台布景虽写实,但“风雨”等意象通过写意手法处理,符合京剧“三五步走遍天下,七八人百万雄兵”的美学特征;三是“流派传承”,主演李宏图宗余派,王蓉蓉宗张派,唱腔韵味纯正,确保了京剧艺术的“根”与“魂”。