豫剧《佘太君归西》是传统杨家将戏中的经典剧目,以北宋名将佘赛花(佘太君)晚年的人生轨迹为核心,通过其归西前的生命最后阶段,展现了一位忠义双全、深明大义的女性形象,该剧不仅承载着杨家将“忠君报国、满门英烈”的精神内核,更通过豫剧独特的艺术手法,将人物的情感张力与家国情怀展现得淋漓尽致,成为豫剧舞台上久演不衰的经典之作。

人物背景与剧情脉络

佘太君作为杨家将的灵魂人物,自青年时期与杨继业结为连理,便随夫君征战沙场,在北宋与辽、西夏的战争中屡建奇功,丈夫杨继业在金沙滩之战中撞李陵碑殉国后,她独自承担起抚养子女、延续杨家将血脉的重任,先后送子、孙出征,虽屡遭不幸(七子战死、孙儿伤残),却始终不改忠贞报国之志,豫剧《佘太君归西》聚焦其晚年,即宋仁宗时期,彼时杨家将仅存孙媳穆桂英、曾孙杨文广等少数后人,而朝廷奸臣当道,边关战事再起,佘太君在目睹杨家将几代人血染沙场后,最终选择在寿终正寝前,完成对家族与国家的最后嘱托。

剧情通常以“辞朝归里”“寿堂训子”“灵前托孤”等关键情节展开:佘太君因年事已高,向朝廷辞官还乡,途中回望杨家祠堂,感慨万千;回到府中,她召集杨门女将(如穆桂英、柴郡主等),回忆杨家将的征战历程,叮嘱后人“忠义不可忘”;最后在寿堂之上,她安详离世,临终前仍心系边关,留下“杨家将精神永存”的遗训,全剧情感层层递进,既有对往昔峥嵘岁月的追忆,也有对家国未来的牵挂,更有对生命归宿的坦然,将佘太君“生为杨家人,死为杨家魂”的形象刻画入木三分。

豫剧艺术特色与人物塑造

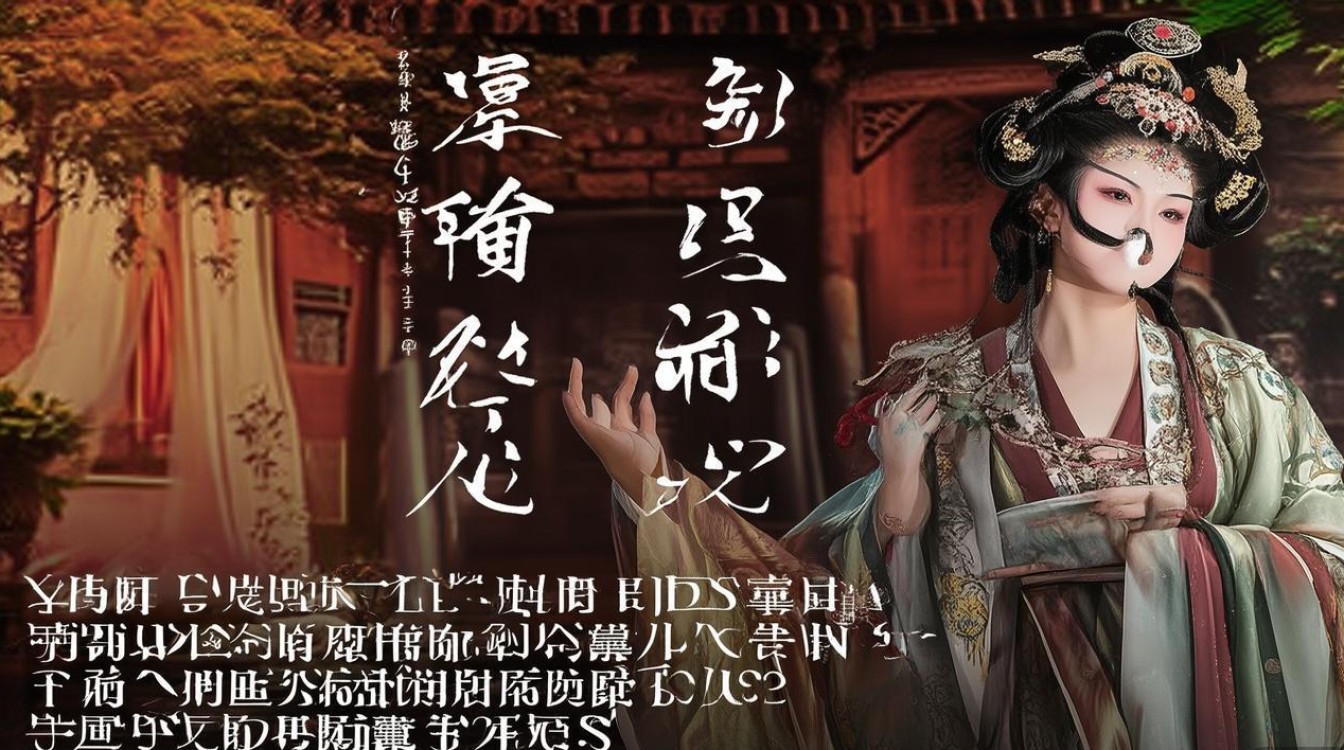

豫剧《佘太君归西》的成功,离不开其独特的艺术表现手法与对人物的精准塑造,在行当上,佘太君由“老旦”应工,要求演员既要有沉稳大气的台风,又要有细腻入微的情感表达,经典唱段中,如《归西》一折的“人生在世如朝露”,演员以豫西调的苍凉悲怆为基调,通过“慢板”与“二八板”的转换,将佘太君对生命短暂的感慨、对家族荣耀的自豪、对后辈的嘱托融为一体,唱腔时而高亢激昂(如报国情怀),时而低回婉转(如慈母心肠),极具感染力。

在身段表演上,佘太君虽为暮年之人,却处处透着将门之主的威严,手持龙头拐杖,步伐稳健而从容,眼神中既有历经沧桑的深邃,又有永不磨灭的坚毅,例如在“训子”一场中,她面对杨家女将的请缨出征,先以严肃的神情告诫“打仗不是儿戏”,随即又以欣慰的目光看向穆桂英,从“怒”到“喜”的情绪转变,通过眼神、手势的细微变化,将“严母”与“慈祖母”的双重身份展现得恰到好处,剧中的服饰、道具也极具特色:佘太君常身着素雅的帔衫,头戴“老旦冠”,既符合老年贵妇的身份,又暗合其“归西”的悲凉基调;而杨家祠堂的牌位、边关的战报等道具,则巧妙串联起剧情,强化了“忠义传家”的主题。

文化内涵与时代价值

《佘太君归西》不仅是一部戏剧作品,更是一部承载着中华传统美学的文化载体,佘太君的形象,融合了“忠”(对国家的忠诚)、“义”(对家族的情义)、“勇”(面对命运的勇气)、“慈”(对后辈的慈爱)等多重品格,体现了中国传统文化中对“完人”的追求,她的“归西”并非生命的终结,而是精神的升华——正如剧中唱词所言:“杨家将的魂,永远在边关飘扬”,这种“为国尽忠、为家尽义”的精神,至今仍能引发观众的共鸣。

在当代,豫剧《佘太君归西》的传承与演绎,不仅是对传统戏曲的保护,更是对民族精神的弘扬,通过佘太君的故事,年轻一代能够感受到老一辈革命家“舍小家为大家”的家国情怀,理解“忠诚”与“担当”的深刻内涵,剧中对生命价值的思考(如“如何面对生死与离别”),也为现代观众提供了精神慰藉,提醒人们在快节奏的生活中,不忘初心、坚守信念。

佘太君生平与豫剧《佘太君归西》关键情节对照表

| 时期 | 历史与文学原型 | 豫剧剧情呈现 |

|---|---|---|

| 青年时期 | 与杨继业比武招亲,结为夫妇,随夫征战沙场 | 通过回忆闪回,展现青年佘太君“巾帼不让须眉”的英姿,为后续“忠义”性格埋下伏笔 |

| 中年时期 | 杨继业金沙滩殉国后,独自抚养子女,送子、孙出征 | 在“训子”一场中,佘太君提及“七郎八虎闯幽州”,语气中既有悲痛,更有对“忠君报国”的坚守 |

| 晚年归西 | 宋仁宗时期,杨家将后人凋零,佘太君辞官归里,最终寿终正寝 | 剧核心情节,以“寿堂托孤”“灵前遗训”等场景,展现其从容面对生死,完成精神传承 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧《佘太君归西》中佘太君的经典唱段有哪些?其艺术特色是什么?

A1:该剧经典唱段包括《叫孙儿》(“孙儿近前听娘言”)、《归西》(“人生在世如朝露”)等。《叫孙儿》以豫东调的明快节奏表现佘太君对孙辈的慈爱,语言质朴,情感真挚;《归西》则采用豫西调的深沉悲怆,通过“慢板”的拖腔与“哭腔”的运用,将人物面对生命终结时的复杂心境(如对家族的牵挂、对国家的担忧)表现得淋漓尽致,艺术特色上,唱腔设计既保留了豫剧高亢激昂的本色,又融入了老旦行当的苍凉韵味,形成“刚柔并济”的独特风格。

Q2:佘太君归西的情节为何能成为豫剧经典?其现实意义是什么?

A2:该情节成为经典,首先源于人物形象的丰满——佘太君不仅是“忠义”的符号,更是有血有肉的“人”,她的情感(对家人的爱、对国的忠)真实可感,易引发观众共鸣;豫剧通过“唱、念、做、打”的完美结合,将佘太君的“威严”与“慈爱”塑造得极具张力,舞台表现力强;其承载的“杨家将精神”是中华民族宝贵的精神财富,具有穿越时空的感染力,现实意义上,该剧提醒当代人铭记历史、传承家国情怀,激励人们在新时代中坚守责任与担当,具有重要的教育价值和文化传承意义。