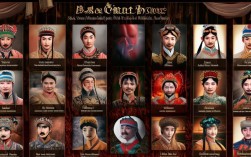

戏曲四股弦,作为河北地区独具特色的地方剧种,以其高亢激越的唱腔、夸张生动的表演和浓郁的地方风情,成为国家级非物质文化遗产,而关于“戏曲四股弦图片”的呈现,不仅是艺术形式的视觉记录,更是其文化内核的直观传递,这些图片通过捕捉服饰、脸谱、动作、舞台等细节,让观众得以跨越时空,感受这一传统艺术的独特魅力。

四股弦图片中最引人注目的,莫过于其绚丽多彩的服饰,与传统戏曲服饰一脉相承却又别具匠心,四股弦的行头讲究“宁穿破,不穿错”,不同角色对应不同服饰体系:生角的蟒袍多以明黄、湖蓝为主,绣有江海水纹或龙凤图案,象征身份尊贵;旦角的帔风与褶子则多用粉、绿、紫等柔和色调,边缘绣有缠枝莲、牡丹等吉祥纹样,凸显温婉气质;净角的靠旗、战袍色彩浓烈,红黑对比鲜明,纹样繁复夸张,凸显人物性格的粗犷豪放,图片中,服饰的刺绣工艺尤为清晰——金线盘绕的纹样在灯光下熠熠生辉,绸缎面料的垂坠感与流动感,都通过镜头被细致定格,让观众直观感受到传统手工艺的精湛。

脸谱是四股弦图片中的另一大视觉焦点,与京剧脸谱的“整脸”不同,四股弦脸谱更强调“碎脸”与“局部勾画”,线条粗犷有力,色彩对比强烈,包拯的脸谱以黑色为底,额间的月牙用银色勾勒,周围辅以火焰纹,既凸显其铁面无私的刚正,又暗含“日断阳、夜断阴”的传说;关羽的红脸则用朱砂色层层晕染,凤眼卧蚕的线条勾勒得英气逼人,凸显其“忠义”本色;而丑角的脸谱多在鼻梁处画一块白豆腐,或画倒三角眼、咧嘴笑,夸张中透着诙谐,图片通过特写镜头,将脸谱的笔触细节、色彩层次展现得淋漓尽致,让观众读懂角色“忠奸善恶”的性格密码。

表演动作的瞬间捕捉,是四股弦图片中最具动态美感的部分,四股弦的表演讲究“唱、念、做、打”的融合,尤其注重身段与表情的夸张化,图片中,武生“趟马”时的马鞭挥舞、腾空跳跃,衣袖翻飞间尽显英姿;旦角“水袖功”的甩、挑、翻、扬,柔美中藏着力量,如行云流水;老生“捋髯”时微微颤抖的手指与凝重的眼神,将人物的沧桑感刻画入微,即使是静态图片,也能通过演员的肢体语言、眼神交流和服饰的动态轨迹,传递出强烈的戏剧张力,让观众仿佛能听到唱腔的回响,感受到故事的跌宕。

舞台布景与道具的呈现,则为四股弦图片增添了写意与象征之美,传统四股弦舞台遵循“一桌二椅”的简约原则,通过演员的表演“无景造景”,而图片则通过光影与构图,将这种写意性放大——桌椅在镜头中不仅是道具,更可以是山峦、城楼、床榻,配合演员的动作,营造出“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”的意境,道具如马鞭、扇子、刀枪等,虽为实物,却在图片中被赋予了象征意义:一根马鞭代千军万马,一柄折扇诉儿女情长,这种“以虚代实”的艺术手法,通过视觉化的图片得到了更直观的诠释。

以下是四股弦图片的主要类型及视觉特征归纳:

| 图片类型 | 视觉特征 | 代表元素 |

|---|---|---|

| 服饰类 | 色彩浓烈,纹样繁复,刺绣精细,材质以绸缎、织锦为主 | 蟒袍、帔风、褶子、靠旗、绣鞋 |

| 脸谱类 | 线条粗犷,色彩对比强烈,注重局部勾画,凸显性格 | 包公黑脸月牙、关羽红脸凤眼、丑角豆腐块 |

| 表演动作类 | 身段夸张,表情生动,动态感强,强调“手眼身法步”的配合 | 武生趟马、旦角水袖功、老生捋髯、净角亮相 |

| 舞台布景与道具类 | 写意简约,象征性强,光影营造氛围,道具“以虚代实” | 一桌二椅、马鞭、扇子、刀枪、帐幔 |

这些四股弦图片不仅是艺术档案的留存,更是文化传播的桥梁,在数字化时代,它们通过短视频、线上展览、文创产品等形式,让更多人得以近距离了解这一传统剧种,图片中凝固的服饰纹样、脸谱色彩、表演瞬间,都承载着四股弦艺人的匠心与智慧,成为连接过去与未来的视觉密码。

相关问答FAQs

Q1:四股弦图片中常见的服饰纹样有哪些寓意?

A1:四股弦服饰纹样多源于传统吉祥文化,具有鲜明的象征意义,龙纹象征皇权与尊贵,多用于帝王角色;凤纹代表吉祥高贵,常用于后妃、贵妇;江海水纹寓意“福山寿海”,多用于武将的靠甲;缠枝莲、牡丹象征富贵美好,多用于旦角的帔风;而蝙蝠、寿桃则分别寓意“福气”与“长寿”,多用于老年角色的服饰,这些纹样不仅增强了服饰的视觉美感,更通过图案传递了角色身份与故事内涵。

Q2:如何通过图片区分四股弦与河北梆子的戏曲服饰?

A2:四股弦与河北梆子虽同属河北地方戏曲,但服饰细节存在差异:色彩风格上,四股弦服饰更偏好浓烈的色彩对比(如红配黑、黄配紫),而河北梆子服饰色调相对柔和,更注重层次渐变;纹样密度上,四股弦服饰的刺绣纹样通常更密集,尤其净角服装的纹样几乎覆盖全身,河北梆子则讲究“疏密有致”,常在领口、袖口处重点装饰;旦角发型上,四股弦多用“大头”与“线尾子”组合,体积较大,河北梆子则更贴近传统“旗头”,线条更简洁,通过这些细节,可在图片中快速区分两者的服饰风格。