川剧,作为中国戏曲宝库中极具地域特色与艺术魅力的剧种,以四川为中心,流传于云贵渝等地,其历史可追溯至明清时期,是巴蜀文化的重要载体,作为“中国戏曲活化石”,川剧融合昆曲、高腔、胡琴、弹戏、灯戏五大声腔,既有北曲的慷慨激昂,又含南戏的婉转缠绵,更在长期发展中形成了独特的表演体系与审美风格,成为中国戏曲多元一体格局中的璀璨明珠。

历史渊源:移民文化催生的“百纳戏”

川剧的形成与四川独特的移民历史密不可分,明末清初,四川战乱频仍,人口锐减,清政府推行“湖广填四川”政策,来自湖广、江西、陕西、广东等地的移民将各自的戏曲形式带入四川,如湖北的汉调、陕西的秦腔、江西的弋阳腔等,与本土的灯戏、傩戏等民间艺术碰撞融合,至清代中期,五大声腔逐渐完成本土化改造,形成了“昆高胡弹灯”共存的川剧雏形,高腔由弋阳腔演变而来,以“一唱众和、锣鼓助节”为特色,最能体现川剧的民间气质;胡琴腔融合汉调与秦腔,以胡琴为主要伴奏,唱腔婉转华丽;弹戏即梆子腔,节奏明快,激越高亢;昆曲则保留了典雅的“水磨调”;灯戏则源于四川民间灯会,载歌载舞,生活气息浓郁,这种“五腔共和”的格局,使川剧成为包容性极强的“百纳戏”,也塑造了其贴近生活、幽默风趣的艺术基调。

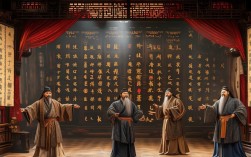

艺术特色:技艺与情感的双重震撼

川剧的艺术魅力,集中体现在其独特的声腔、表演与化妆上,五大声腔各具特色,又相互补充,共同服务于剧情表达与人物塑造,高腔是川剧的主干,其“帮打唱”形式(帮腔、打击乐、演唱结合)极具感染力,如《白蛇传·金山寺》中法海的高腔唱段,配合铿锵的锣鼓,营造出庄严肃穆的宗教氛围;胡琴腔的《玉簪记》则以细腻的唱腔表现陈妙常与潘必正的爱情纠葛,缠绵悱恻;弹戏的《拉郎配》通过明快的节奏,将喜剧效果推向极致;灯戏的《皮金顶灯》则以滑稽的肢体语言和诙谐的方言念白,让观众捧腹大笑。

在表演技艺上,川剧以“变脸”“吐火”“藏刀”等绝活闻名于世,变脸是川剧的“灵魂技艺”,演员通过快速更换脸谱(如抹脸、吹脸、扯脸),展现人物内心的复杂变化,如《情探》中敫桂英由爱生恨的情绪转折,通过脸谱的瞬间变换,淋漓尽致地传达出来;吐火则是通过含火、吐火的技巧,营造神秘或激烈的场景,如《火焰山》中铁扇公主的法术;藏刀则以隐蔽的藏刀、抛刀动作,展现武戏的惊险刺激,川剧的虚拟化表演极具特色,如以桨划船、以鞭代马,通过程式化的动作,让观众在想象中完成场景构建,体现了中国传统戏曲“写意”的美学原则。

化妆与服饰方面,川剧脸谱色彩鲜明,象征意义明确:红色代表忠义(如关羽),黑色代表刚直(如包拯),白色代表奸诈(如曹操),蓝色代表勇猛(如窦尔敦),金色代表神佛(如如来),旦角的“踩跷”技艺(模仿小脚行走)、生角的“髯口功”(胡须的甩动、抖动)、丑角的“矮子功”等,都展现了演员深厚的功底,服饰则融合了苏绣、蜀绣工艺,蟒袍、靠甲、褶子等行头不仅华丽,更通过纹样、色彩区分人物身份与性格,如帝王用龙纹,皇后用凤纹,武将用虎纹,文官用禽纹。

代表剧目:从历史传奇到市井风情

川剧剧目丰富,既有历史演义、神话传说,也有才子佳人、市井生活题材,其中不乏经典之作。

- 《白蛇传·金山寺》:川剧改编传统神话的代表,以高腔、胡琴腔结合,通过白素贞与法海的激烈冲突,展现爱情的伟大与宗教的压迫,变脸、吐火等绝活在此剧中得到充分运用,成为川剧“武戏文唱”的典范。

- 《玉簪记》:改编自明代高濂同名传奇,以昆腔、胡琴腔为主,讲述道姑陈妙常与书生潘必正的爱情故事,唱腔婉转细腻,表演含蓄典雅,被誉为“川剧中的《牡丹亭》”。

- 《拉郎配》:清代传奇改编的讽刺喜剧,以弹戏为主,通过书生李玉拉郎配的荒诞经历,讽刺封建科举制度的腐败与官场的黑暗,语言诙谐,情节曲折,是川剧喜剧的代表作。

- 《乔老爷奇遇》:灯戏风格的轻喜剧,讲述穷书生乔溪路遇奇遇,最终抱得美人归的故事,融合了歌舞、杂技等元素,充满民间生活气息,深受观众喜爱。

- 《情探》:高腔悲剧代表作,敫桂英被负心汉王魁逼死后,到阴司告状,通过高腔的“滚板”“散板”等板式,将人物的悲愤、绝望表现得入木三分,是川剧“悲剧喜唱”的典型。

传承发展:在守正创新中焕发生机

新中国成立后,川剧进入新的发展阶段,1950年代,成立四川省川剧院等专业院团,整理改编传统剧目,如《柳荫记》《彩楼记》等,使其更具思想性与艺术性,2006年,川剧被列入首批国家级非物质文化遗产名录,保护力度进一步加大,近年来,川剧界在传承传统的同时,积极探索创新:通过“川剧进校园”“非遗展演”等活动培养年轻观众,如成都市川剧院的“川剧体验课”让青少年亲手绘制脸谱、学习身段;创排现代戏,如《金子》(改编自曹禺《原野》),将川剧声腔与现代舞台技术结合,探索传统戏曲的现代表达,川剧名家辈出,如陈书舫、竞华、沈铁梅等,他们以精湛的技艺推动川剧艺术走向全国乃至世界。

中国戏曲网作为川剧传播的重要平台,为川剧的传承与发展提供了有力支持,该网站设有“川剧专区”,收录了数百部经典剧目的视频、音频资料,涵盖五大声腔的经典剧目;提供川剧历史、表演技巧、脸谱解析等知识板块,成为川剧爱好者的“线上课堂”,网站还开设“名家访谈”“戏迷论坛”等栏目,促进演员与观众的互动,为川剧的普及搭建了桥梁。

五大声腔特点对比

| 声腔名称 | 起源 | 音乐特点 | 代表剧目 | 表演形式 |

|---|---|---|---|---|

| 高腔 | 弋阳腔 | 无丝竹伴奏,锣鼓帮腔 | 《白蛇传·金山寺》 | “一唱众和”,气势磅礴 |

| 胡琴腔 | 汉调、秦腔 | 胡琴主奏,分西皮、二黄 | 《玉簪记》《乔老爷奇遇》 | 唱腔婉转,细腻抒情 |

| 弹戏 | 秦腔梆子 | 梆子击节,高亢激越 | 《拉郎配》《御河桥》 | 节奏明快,动作刚劲 |

| 昆曲 | 江苏昆曲 | 笛子伴奏,典雅婉约 | 《琴挑》《思凡》 | 载歌载舞,程式严谨 |

| 灯戏 | 四川民间 | 歌舞并重,生活气息浓 | 《皮金顶灯》《裁缝偷布》 | 轻松活泼,幽默风趣 |

相关问答FAQs

Q1:川剧的变脸技艺为何被称为“绝活”?传承中面临哪些挑战?

A:变脸是川剧最具标志性的技艺,通过快速更换脸谱(如抹脸、吹脸、扯脸)展现人物情绪突变,其“瞬间性”与“隐蔽性”要求演员具备极高的手眼协调能力与舞台控制力,因此被称为“绝活”,传承挑战主要有三:一是学徒需经多年苦练,掌握数十种脸谱的变换技巧,成才周期长;二是部分绝技(如“扯脸”)易被模仿,需通过创新保护知识产权;三是年轻从业者减少,传统技艺面临“断代”风险,需通过“师徒制”与现代教育结合培养新人。

Q2:中国戏曲网如何帮助川剧吸引年轻观众?

A:中国戏曲网通过“内容年轻化”“形式互动化”吸引年轻受众:推出“川剧小知识”“变脸原理揭秘”等趣味短视频,用动画、Vlog等形式解构传统技艺,降低观看门槛;开设“线上直播”,让年轻演员通过直播与观众互动,展示排练日常、分享幕后故事;还开发“川剧脸谱设计”互动游戏,鼓励用户参与创作,增强参与感,这些举措让川剧从“老古董”变为“潮文化”,逐步培养起年轻观众的兴趣。