豫剧作为中国最大的地方剧种之一,以其高亢激越、质朴豪迈的唱腔风格,深深植根于中原大地,成为河南文化的鲜明符号,在豫剧的璀璨星河中,虎美玲是一位绕不开的代表人物,她以扎实的功底、细腻的表演和醇厚的唱腔,塑造了众多深入人心的舞台形象,而《桃花庵》便是她艺术生涯中一部极具分量的经典剧目,不仅展现了常派艺术的精髓,更将传统戏曲的魅力传递给了无数观众。

豫剧的起源可追溯至明末清初,是在河南梆子的基础上不断演变发展而来,因地域不同分为豫东调、豫西调、祥符调、沙河调等流派,唱腔各具特色,20世纪中期,常香玉大师以豫西调为基础,融合豫东调的明朗,创立了常派艺术,其“声情并茂、刚柔并济”的表演风格,成为豫剧发展史上的重要里程碑,虎美玲作为常派艺术的优秀传人,自幼深受戏曲熏陶,1970年考入河南省戏曲学校,师从常香玉、陈素真、阎立品等名家,系统学习戏曲表演,她嗓音甜润明亮,扮相端庄秀丽,既继承了常派唱腔的刚健大气,又融入了陈派、阎派的细腻委婉,形成了自己“情真意切、质朴自然”的艺术风格,从《大祭桩》中的黄桂英到《穆桂英挂帅》中的穆桂英,从《花木兰》中的花木兰到《桃花庵》中的陈妙常,虎美玲用一个个鲜活的角色,诠释了戏曲艺术的魅力,也赢得了“豫剧皇后”的美誉。

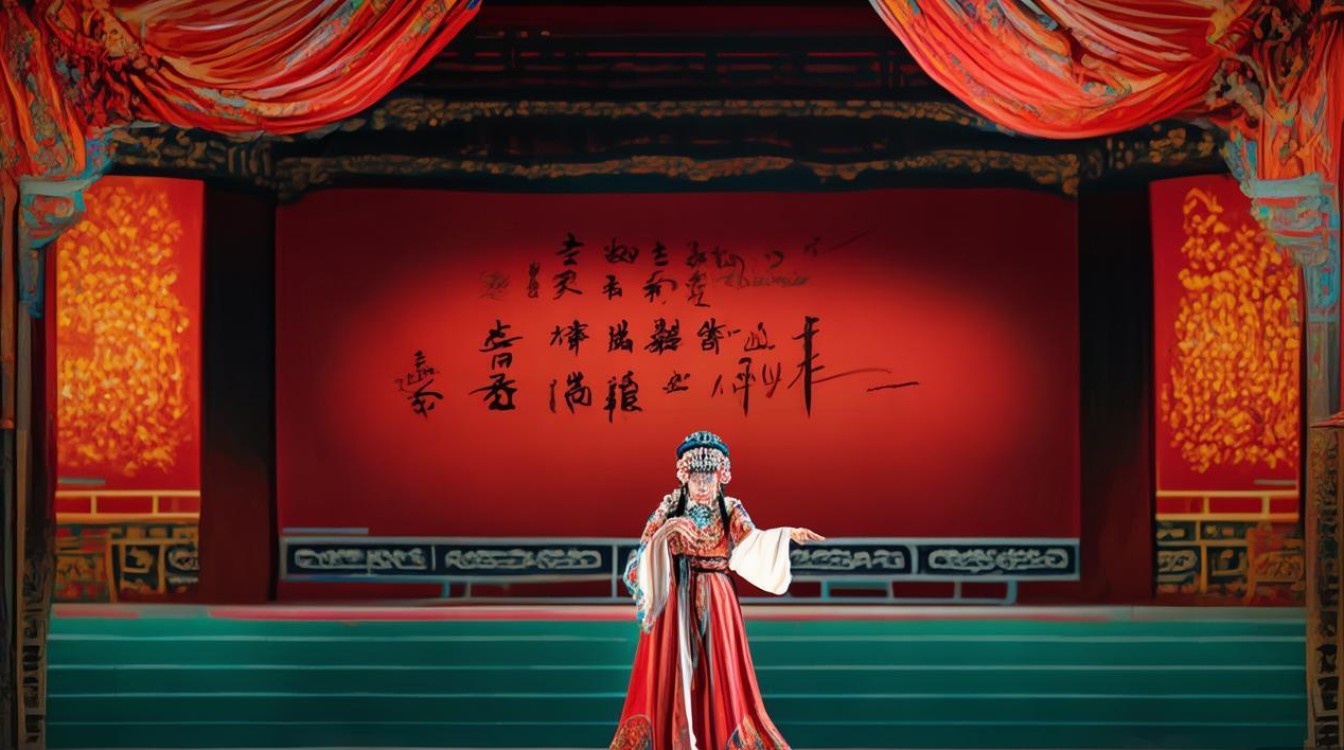

《桃花庵》是豫剧传统剧目中的经典,取材于明代话本小说《古今小说》中的“宋小官团圆破毡笠”,讲述了明代书生张廷秀与妻子陈妙常因战乱失散,陈妙常流落桃花庵为尼,后张廷秀高中状元,夫妻历经磨难终团圆的故事,全剧以“情”为主线,通过“庵堂相遇”“赠诗定情”“状元团圆”等经典桥段,展现了古代女性在命运捉弄下的坚韧与深情,既有对爱情的忠贞不渝,也有对团圆的美好期盼,充满了浓郁的人文关怀和戏剧张力,虎美玲在剧中饰演的陈妙常,是该剧的灵魂人物,从最初的大家闺秀,到流落庵堂的带发修行尼姑,再到与丈夫重逢时的悲喜交加,虎美玲通过细腻的眼神、身段和唱腔,将陈妙常的内心世界刻画得淋漓尽致,在“庵堂相会”一场中,她以低回婉转的唱腔,表现出陈妙常对丈夫的思念与对命运的无奈,眼神中既有期盼又有羞怯,身段则柔中带刚,将一个历经沧桑却情深似水的女性形象塑造得栩栩如生,她的唱腔既保留了常派的刚健,又融入了女性的柔美,如“桃花开放红艳艳”一段,旋律优美流畅,字正腔圆,将陈妙常在桃花庵中的春愁与思念表达得恰到好处,成为观众津津乐道的经典唱段。

虎美玲对《桃花庵》的演绎,不仅是对传统剧目的传承,更融入了她对人物和艺术的深刻理解,她认为,戏曲表演“演的是人物,唱的是心声”,因此在塑造陈妙常时,她注重挖掘人物内心的情感层次,既有对爱情的执着,也有对现实的无奈,更有对团圆的渴望,在表演中,她将水袖功、圆场功等传统程式化动作与人物情感紧密结合,如“哭坟”一场,她运用水袖的翻、扬、抖、绕,配合哭腔,将陈妙常失去丈夫的悲痛表现得感人至深,让观众仿佛身临其境,与之共情,她在唱腔处理上也独具匠心,根据人物情感的变化调整节奏和音色,在欢快时明朗跳跃,在悲伤时低沉婉转,在激动时高亢激越,形成了“以情带声、声情并茂”的艺术效果,正是这种对艺术的精益求精和对人物的情感投入,使得虎美玲版本的《桃花庵》成为豫剧舞台上的标杆之作,历经数十年演出仍经久不衰,深受观众喜爱。

为了更直观地展现虎美玲在《桃花庵》中的艺术成就,以下是她饰演的陈妙常经典唱段赏析表:

| 唱段名称 | 唱词片段(节选) | 艺术特色 | 情感表达 |

|---|---|---|---|

| 桃花开放红艳艳 | “桃花开放红艳艳,引得蜜蜂采花来,奴家本是闺中女,为何流落古佛台?” | 旋律优美流畅,节奏舒缓,采用豫东调与豫西调结合的唱腔,吐字清晰,韵味醇厚 | 表现陈妙初入桃花庵时的春愁与对往昔生活的怀念,情感含蓄内敛 |

| 庵堂相会 | “相公一去无音信,撇得奴家苦伶仃,朝思暮想心欲碎,不知何日得团圆?” | 唱腔低回婉转,拖腔悠长,运用颤音、滑音等技巧,声音略带沙哑,突出沧桑感 | 表现陈妙常与张廷秀重逢时的悲喜交加,既有思念的苦涩,又有重逢的喜悦 |

| 哭坟 | “哭一声我的夫郎啊,你为何一去不回还?撇下奴家孤零零,叫奴如何度晚年?” | 哭腔高亢悲怆,节奏由慢渐快,水袖配合大幅度的甩动,身段踉跄,动作幅度大 | 表现陈妙常误以为丈夫已逝的极度悲痛,情感爆发力强,极具感染力 |

虎美玲与《桃花庵》的缘分,不仅体现在舞台表演上,更体现在她对豫剧艺术的传承与推广上,作为国家一级演员,她不仅活跃在舞台上,还致力于培养年轻一代的戏曲人才,通过教学、讲座等形式,将自己的表演经验和艺术心得传授给后辈,她常说:“戏曲是老祖宗留下的宝贝,我们不仅要演好,更要传下去。”在她的努力下,越来越多的年轻人开始了解和喜爱豫剧,《桃花庵》这部经典剧目也得以在新时代焕发出新的生机,虎美玲虽然已年过七旬,但她依然坚持登台演出,用精湛的技艺感染着每一位观众,用实际行动践行着对戏曲艺术的热爱与坚守。

《桃花庵》之所以能成为豫剧经典,不仅因其曲折动人的剧情和鲜明的人物形象,更因一代代戏曲艺术家如虎美玲般的倾情演绎与不断创新,它不仅是一部戏曲作品,更是一种文化载体,承载着中华民族的传统美德和审美情趣,让观众在欣赏艺术的同时,也能感受到人性的温暖与力量,在未来,相信会有更多的戏曲爱好者通过《桃花庵》走进豫剧的世界,感受这门古老艺术的独特魅力,而虎美玲的艺术精神也将激励着更多人为豫剧的传承与发展贡献力量。

FAQs

Q1:虎美玲的《桃花庵》与其他流派的版本相比,有哪些独特之处?

A1:虎美玲的《桃花庵》作为常派艺术的代表作,其独特之处主要体现在唱腔和人物塑造两方面,唱腔上,她以常派的刚健明亮为基础,融合了陈派、阎派的细腻委婉,形成了“刚柔并济、情真意切”的风格,尤其在处理拖腔和颤音时,既有力度又有韵味,情感表达更加丰富细腻,人物塑造上,她注重挖掘陈妙常内心的情感层次,通过眼神、身段与唱腔的紧密结合,将一个既有大家闺秀的端庄,又有带发修行尼姑的沧桑,更有对爱情忠贞不渝的女性形象刻画得栩栩如生,突破了传统旦角表演的程式化,更具生活气息和感染力。

Q2:《桃花庵》为何能成为豫剧经典剧目,其核心价值是什么?

A2:《桃花庵》能成为豫剧经典,核心价值在于其深刻的主题内涵和精湛的艺术表达,主题上,它以“情”为主线,展现了古代女性在命运捉弄下的坚韧与深情,歌颂了爱情的忠贞与团圆的美好,同时反映了战乱年代普通人的悲欢离合,具有强烈的人文关怀和现实意义,艺术上,其剧情曲折动人,矛盾冲突激烈,人物形象鲜明,唱腔优美动听,既有传统戏曲的程式美,又有生活化的情感表达,易于引发观众共鸣,经过虎美玲等一代代艺术家的不断打磨和创新,该剧在表演、唱腔、舞美等方面日趋成熟,成为豫剧艺术与时代审美相结合的典范,因而历经百年仍深受观众喜爱。