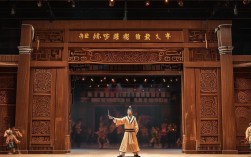

豫剧《红色娘子军》作为新中国成立后戏曲现代戏的经典之作,将海南红色娘子军的革命故事与河南豫剧的艺术特色深度融合,其词曲创作既保留了豫剧梆子腔的高亢激越,又融入了革命题材的刚毅与柔情,成为一代人心中的红色文化记忆,这部作品诞生于20世纪60年代,由河南豫剧院二团创排,编剧团队在同名电影及文学剧本基础上,结合豫剧的叙事特点进行本土化改编,作曲家则以传统声腔为基础,创新性地融入海南黎族音乐元素与时代旋律,打造出兼具地域特色与革命精神的音乐语言。

在词作方面,豫剧《红色娘子军》以“通俗化、口语化、革命化”为原则,既保留了豫剧唱词的韵律美,又突出了革命主题的鲜明性,如吴琼华的核心唱段“打不死的吴琼华我还活在人间”,唱词以“打不死”“折不断”等短促有力的词汇,叠加反复咏叹的修辞,将人物不屈的反抗精神展现得淋漓尽致;而“常青指路向阳山”等唱段则通过“向阳山”“红太阳”等意象,巧妙隐喻革命理想的指引作用,既符合革命话语的传播需求,又与豫剧传统唱词中“托物言志”的手法一脉相承,唱词大量运用河南方言词汇与民间俗语,如“中”“恁知道”等,既增强了角色的地域真实感,也拉近了与观众的距离,使革命故事更易被基层群众接受。

曲作上,豫剧《红色娘子军》实现了传统声腔与革命音乐的有机融合,作曲家以豫剧“豫东调”“豫西调”为基础,根据人物身份与剧情需求调整板式:吴琼华的唱段多采用“紧二八”“快二八”等急促板式,配合高音区的甩腔与滑音,表现其从苦大仇深的丫鬟到革命战士的成长蜕变;娘子军集体的“操练舞”场景则借鉴了海南黎族民歌的节奏型,以“垛板”与“流水板”结合,营造出既紧张热烈又充满民族风情的氛围;主题音乐“娘子军连歌”更是创新性地将梆子腔的“导板”与进行曲的节拍结合,前半段以豫剧特有的“大滑音”表现娘子军的飒爽英姿,后半段转为明亮的宫调式旋律,传递出“向前进,向前进”的革命豪情,这种“旧瓶装新酒”的音乐创作,既守住了豫剧的“根”,又注入了新时代的“魂”。

经典唱段的传唱度是衡量戏曲作品生命力的关键,豫剧《红色娘子军》中,“打不死的吴琼华我还活在人间”“红色娘子军真勇敢”等唱段,通过广播、唱片等媒介广泛传播,至今仍是豫剧舞台上的保留剧目,这些唱段之所以能跨越时代,在于词曲创作者精准把握了“革命情感”与“戏曲美感”的平衡点:既通过革命叙事传递了“妇女解放”“阶级斗争”的时代主题,又借助豫剧独特的声腔艺术,让革命精神有了“豫剧味”的表达。“常青指路向阳山”中,演员通过“豫西调”的苍劲音色与“慢板”的舒缓节奏,将洪常青就义前的从容与坚定转化为可听可视的戏曲形象,使红色故事更具感染力。

从艺术价值来看,豫剧《红色娘子军》不仅是革命题材戏曲化的成功实践,更推动了豫剧现代戏的创新发展,其词曲创作打破了传统豫剧“才子佳人”的题材局限,探索了现代革命叙事与戏曲程式相结合的可能性;音乐上对民族元素与时代旋律的吸收,为豫剧注入了新的活力,影响了后续《朝阳沟》《李双双》等现代戏的创作,作品通过“戏以载道”的艺术实践,将红色文化融入民间审美,成为革命精神在基层传播的重要载体。

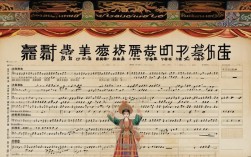

以下是豫剧《红色娘子军》相关信息的简要归纳:

| 项目 | |

|---|---|

| 创作时间 | 20世纪60年代 |

| 改编来源 | 电影《红色娘子军》及同名文学剧本 |

| 核心人物 | 吴琼华、洪常青、娘子军连长 |

| 代表性唱段 | “打不死的吴琼华我还活在人间”“红色娘子军真勇敢”“常青指路向阳山” |

| 音乐特色 | 融合豫剧梆子腔、海南黎族音乐、进行曲旋律,板式丰富(慢板、快二八、垛板等) |

| 主题思想 | 表现妇女解放、革命斗争精神,传递“向前进”的时代强音 |

FAQs

Q1:豫剧《红色娘子军》的唱词为何能广泛流传?

A1:其唱词成功实现了“革命话语”与“民间审美”的统一,唱词以通俗易懂的口语化表达(如“打不死”“折不断”)传递革命精神,符合大众接受习惯;运用豫剧传统唱词的韵律美(如排比、对仗、反复咏叹)与方言特色(如河南方言“中”“恁知道”),增强了唱段的音乐性与地域亲切感,使革命故事既深刻又易传播,因而能跨越时代广泛流传。

Q2:豫剧《红色娘子军》的音乐如何体现“革命性”与“民族性”的结合?

A2:音乐上,作品以豫剧传统声腔(如豫东调、豫西调)为“底色”,保留了梆子腔高亢激越的“豫剧味”;同时创新融入海南黎族民歌的节奏型与旋律元素(如“操练舞”中的黎族鼓点),并借鉴进行曲的节拍与音调(如“娘子军连歌”),形成“刚柔并济”的音乐风格,这种“革命性”(通过进行曲传递战斗精神)与“民族性”(豫剧声腔与黎族音乐的地域特色)的结合,既契合了革命题材的庄重感,又彰显了戏曲艺术的独特魅力。