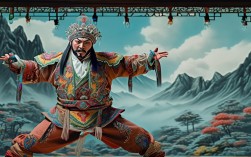

京剧中李七的舞台形象,是传统京剧艺术中“以形写神”的典型代表,作为经典剧目《李七起解》《状元印》中的核心角色,李七的身份设定为落草为寇的绿林人物,因误伤人命被捕,在起解途中与解差周文宾等发生纠葛,最终经历点化而幡然悔悟,这一角色的舞台呈现,融合了京剧净角(花脸)的表演精髓,通过脸谱、服饰、身段、道具等多重符号,将人物的草莽豪气、落魄挣扎与悔恨悲怆刻画得淋漓尽致,其相关图片也成为研究京剧人物造型与表演艺术的重要载体。

李七的角色定位与行当归属

李七在京剧行当属“净角”,具体为“架子花脸”,与铜锤花脸侧重唱功、工架花脸侧重身段不同,架子花脸更强调“唱念做打”的融合,尤其注重通过面部表情、肢体动作展现人物性格的复杂性与层次感,李七作为“草莽英雄”,既有绿林人物的粗犷豪放,又有阶下囚的落魄狼狈,更有幡然悔悟时的真情流露,这种“亦正亦邪”的气质,恰好契合架子花脸“文武兼修、形神兼备”的表演要求,在传统舞台中,李七的表演多由名家如裘盛戎、袁世海等流派传承,不同流派对其形象的塑造虽各有侧重,但核心均围绕“刚中有柔、粗中有细”展开,这也使得李七的舞台图片呈现出丰富的艺术张力。

脸谱:性格与命运的视觉密码

脸谱是京剧人物形象的灵魂,李七的脸谱设计堪称“性格符号”的典范,其脸谱以“黑色”为主基调,象征其刚直勇猛、行事鲁莽的本性;额头勾画“火焰纹”,从鼻尖向上延伸至眉梢,线条粗犷且呈“倒八字”状,既暗示其过往草生涯的“火爆脾气”,也隐喻其命运如烈火般炽热却易燃;下巴处点缀“月牙纹”,形似残月,线条较细且略带弧度,象征其经历磨难后的“清醒与悔悟”;眼窝与两颊则用“白色油彩”勾勒,形成“吊客眉”与“苦瓜脸”的视觉效果,凸显其落魄时的沧桑与内心的苦闷。

这种“黑、红、白”三色的对比与组合,在舞台图片中形成强烈的视觉冲击:黑色奠定人物底色,红色火焰纹张扬其草莽气概,白色月牙纹与眼窝则暗藏悔恨与悲凉,在《李七起解》的“戴枷”场景中,李七的脸谱特写往往占据画面核心,演员通过“眼神光”的运用——时而怒目圆睁(对解差的反抗),时而垂目掩泪(对过往的悔恨)——让静态的脸谱呈现出动态的情感流动,这正是京剧“脸谱会说话”的艺术魅力。

| 脸谱元素 | 颜色/图案 | 象征意义 | 艺术效果 |

|---|---|---|---|

| 主色调 | 黑色 | 刚直勇猛、行事鲁莽 | 奠定人物粗犷底色 |

| 额头纹 | 火焰纹(倒八字) | 草莽生涯的火爆脾气、命运炽热易燃 | 张扬人物性格中的野性与反抗 |

| 下巴纹 | 月牙纹(残月状) | 磨难后的清醒、悔悟与沧桑 | 暗示人物内心的转变与悲凉 |

| 眼窝/脸颊 | 白色油彩 | 落魄沧桑、内心苦闷 | 强化视觉对比,凸显悲剧色彩 |

服饰与道具:身份与情境的直观呈现

李七的服饰与道具设计,严格遵循京剧“宁穿破,不穿错”的规制,通过色彩、款式、材质的细节,直观展现其“囚犯”身份与情境氛围,在传统舞台图片中,李七的服饰多为“罪衣罪裙”:上身蓝色或黑色对襟布衫,布料粗粝且带有补丁,象征其囚犯身份的低微与生活的困顿;下身黑色素裙,长度及膝,裙摆边缘有磨损痕迹,便于演员做“蹉步”“跪蹉”等动作,表现长途跋涉的疲惫,腰间系灰色腰裙,不系玉带,进一步凸显其落魄形象。

道具方面,“枷锁”是李七舞台形象的核心符号,传统李七所戴枷锁为“木枷”,长约一尺五,宽约八寸,表面涂黑漆,边缘用金粉勾勒简单纹饰(如回形纹),既符合历史背景,又增强舞台美观性,演员通过“提枷”“甩枷”“抱枷”等动作展现人物状态:如《李七起解》中,李七左手提枷锁,右手扶腰,身体微向前倾,步伐蹒跚,图片中枷锁的沉重感与人物佝偻的身形形成对比,直观传递“身陷囹圄”的压抑感;而在“悔悟”场景中,枷锁可能被置于一旁,李七跪地抱头,服饰的褶皱与道具的摆放形成“留白”,凸显人物内心的挣扎与释放。

身段与表情:“形神合一”的表演美学

李七的舞台图片之所以动人,离不开演员“身段与表情”的精准刻画,作为架子花脸,李七的身段要求“稳、准、狠”,兼具“武架”的力度与“文架”的细腻。“蹉步”是李七常用的舞台步伐:双脚交替快速擦地前进,身体左右摇晃,双手自然摆动,图片中呈现的“动态模糊感”,既表现长途跋涉的艰辛,又暗示人物内心的焦躁;“甩袖”动作则充满情绪张力:演员猛地甩动水袖,袖口如鞭般甩出,配合面部“怒目圆睁”的表情,展现对解差的愤懑;而在“点化”场景中,身段转为缓慢,演员缓缓下蹲,一手抚胸,一手指向天空,眼神从迷茫转为清明,图片中“静”与“动”的对比,凸显人物幡然醒悟的瞬间。

表情方面,李七的“眼神戏”尤为关键,传统京剧有“眼为心之苗”之说,李七的眼神需在不同情境中切换:对解差时,“瞪眼”眼珠下沉,瞳孔放大,传递“不服输”的倔强;回忆往事时,“垂眼”眼睑低垂,配合嘴角微颤,展现悔恨;被点化时,“凝眼”目光平视,焦点凝聚,体现内心的顿悟,在舞台图片中,演员通过眼神的细微变化,让静态画面充满情感张力,这正是京剧“以形传神”的最高境界。

流派差异:名家演绎下的形象多样性

不同流派的演员对李七形象的塑造,使其舞台图片呈现出丰富的艺术风格,以裘派(裘盛戎)与袁派(袁世海)为例:裘派李七更侧重“唱腔的醇厚与身段的沉稳”,脸谱中火焰纹更粗犷,黑色底色更深沉,服饰上罪衣的补丁更多,整体形象偏向“粗中有细”,强调人物内心的悔悟;袁派李七则更注重“表情的夸张与身段的火爆”,脸谱中月牙纹更明显,眼神更锐利,动作幅度更大,枷锁的甩动更具爆发力,整体形象偏向“刚中带狂”,突出草莽人物的野性。

裘盛戎在《李七起解》中的舞台图片,常以“半身像”为主,面部特写占画面三分之二,通过眼神的“垂敛”与嘴角的下撇,传递人物的悲苦;而袁世海的同名剧目图片,多为“全身动态像”,身段前倾,枷锁高扬,背景中的灯光形成强烈明暗对比,凸显人物的冲突感,这种流派差异,使得李七的图片不仅是艺术记录,更是不同表演美学的直观呈现。

京剧中李七的图片,是京剧艺术“综合性”与“象征性”的浓缩体现,从脸谱的色彩密码到服饰的身份标识,从道具的情境暗示到身段表情的情感传递,每一个细节都承载着京剧“写意传神”的美学追求,这些图片不仅记录了经典舞台形象,更成为连接传统与现代的艺术桥梁,让观众得以通过视觉符号,触摸到李七这一角色跨越百年的生命温度,感受到京剧艺术永恒的魅力。

相关问答FAQs

Q1:李七脸谱中的火焰纹与月牙纹,如何共同塑造人物性格的复杂性?

A1:李七脸谱的火焰纹与月牙纹是“性格冲突”与“转变”的视觉化呈现,火焰纹以粗犷的红色线条占据额头,象征其草莽生涯的“野性、火爆与反抗”,是人物前期性格的底色;月牙纹以细腻的白色线条点缀下巴,象征其经历磨难后的“清醒、悔悟与沧桑”,是人物后期的转变,两者在脸上形成“上野下静”“上热下冷”的对比,直观展现李七“亦正亦邪”“刚柔并济”的性格复杂性——既有绿林人物的豪气,又有阶下囚的悲苦;既有对命运的反抗,又有对过往的忏悔,这种“矛盾统一”的设计,让李七的形象避免了脸谱化的单一,更具真实感与感染力。

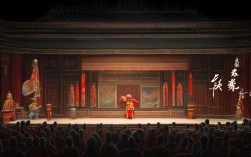

Q2:京剧舞台上的李七图片为何常以“起解”场景为主?这一场景在人物塑造中有何特殊意义?

A2:“起解”(指押送犯人前往服役地)是李七故事的核心转折场景,也是其人物形象塑造的关键节点,在“起解”过程中,李七的身份从“绿林好汉”转变为“阶下囚”,情感从“桀骜不驯”转为“悔恨悲凉”,戏剧冲突最为集中,舞台图片选择这一场景,可通过“戴枷”“蹉步”“对峙”等典型动作,直观展现人物的落魄与挣扎;解差周文宾的介入,为李七提供了“对话”与“冲突”的对象,便于通过表情互动(如怒目、垂泪、冷笑)展现人物内心的复杂变化。“起解”场景的背景多为荒郊野岭,灯光以冷色调为主,服饰与道具的细节(如破败的罪衣、沉重的枷锁)与环境氛围相互映衬,强化了人物的悲剧色彩,使图片更具艺术冲击力。