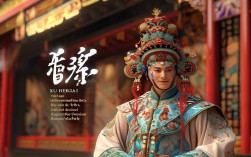

青年京剧演员郭伟作为当今京剧界新生代的佼佼者,近年来在艺术传承、舞台实践与社会影响力等多个维度均展现出蓬勃的发展态势,他凭借扎实的传统功底、敏锐的创新意识以及对京剧艺术的赤诚热爱,逐渐成为连接传统与当代的桥梁,其近况更是备受业界与观众的关注。

舞台实践:深耕传统剧目,演绎经典角色

郭伟主攻老生行当,宗“马派”兼修“谭派”,嗓音高亢醇厚,扮相清朗俊逸,表演中既注重“唱念做打”的规范严谨,又善于通过细节刻画人物内心,近年来,他在舞台实践上始终秉持“守正创新”的原则,一方面深度挖掘传统经典剧目的精髓,另一方面尝试在经典框架中融入符合当代审美的表达。

2023年至2024年,郭伟的演出日程密集而充实,先后参与了“纪念京剧大师周信芳诞辰130周年全国巡演”“全国青年京剧演员展演”“新年京剧晚会”等重要演出活动,在经典剧目《定军山》中,他饰演的黄忠通过精准的“靠旗功”与“髯口功”,将老将“刀不老、志不减”的豪迈气概展现得淋漓尽致,尤其在“斩夏侯渊”一场中,高亢的“西皮快板”与利落的武打动作配合默契,赢得观众“满堂彩”,而在《捉放曹》中,他则通过“遮面”“听琴”等细腻的身段与眼神,将陈宫从犹豫到悔恨的心理转变刻画入微,被评论家赞为“形神兼备,颇具乃师风范”。

值得一提的是,郭伟在2024年主演的原创京剧《文天祥》成为其艺术生涯的突破之作,该剧以南宋末年文天祥抗元殉国的历史为背景,郭伟在塑造这一历史人物时,既保留了老生行当的“唱念”规范,又融入了“武生”的挺拔身姿,尤其在“过零丁洋”“刑场就义”等场次中,通过创新的唱腔设计与舞台调度,将文天祥“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的家国情怀传递得震撼人心,该剧不仅入选了“国家艺术基金资助项目”,还在全国多个城市巡演,累计观众超10万人次,成为近年来京剧原创剧目中的佳作。

传承与创新:融合现代元素,拓展京剧边界

在坚守传统的同时,郭伟积极探索京剧艺术在当代的传播路径与创新可能,他认为,京剧的传承并非一成不变,而是在尊重传统内核的基础上,与时代审美同频共振。

在音乐呈现上,郭伟尝试与交响乐团合作,将京剧唱腔与交响乐元素融合,例如在2023年“京剧与交响乐”跨界音乐会中,他演唱的《空城计》选段在传统京胡、月琴伴奏基础上,加入了交响乐的宏大编配,既保留了“西皮慢板”的婉转悠扬,又增强了音乐的层次感与感染力,让年轻观众耳目一新,在舞台呈现上,他参与主演的《白蛇传》运用了多媒体投影技术,通过虚实结合的舞台效果,展现“断桥”“水漫金山”等经典场景,既保留了京剧写意的美学特质,又增强了视觉冲击力,有效吸引了年轻观众的目光。

郭伟积极拥抱新媒体传播,通过短视频平台开设“郭伟说京剧”栏目,以通俗易懂的语言讲解京剧历史、行当知识、经典剧目片段,并分享自己的练功日常与幕后故事,截至目前,其短视频账号粉丝量突破50万,单条视频最高播放量超200万,让更多年轻人通过“短平快”的方式了解京剧、爱上京剧,他还多次参与线上直播活动,如“京剧大师课”“青年演员对谈”等,与网友实时互动,解答疑问,拉近了京剧艺术与大众的距离。

社会责任:推广京剧文化,培育新生力量

作为青年京剧演员,郭伟始终将“传承京剧艺术、弘扬中华优秀传统文化”视为己任,近年来,他积极参与“京剧进校园”“文化惠民演出”等公益活动,足迹遍布全国数十所中小学及基层社区。

在“京剧进校园”活动中,郭伟不仅为学生表演经典选段,还通过“互动体验”环节,手把手教学生京剧的基本动作,如“兰花指”“台步”等,并讲解京剧脸谱的色彩寓意,让孩子们在沉浸式体验中感受京剧的魅力,他曾表示:“京剧艺术的传承不能只靠剧场,更要从娃娃抓起,让孩子们近距离接触京剧,才能让这门古老的艺术在年轻一代心中生根发芽。”

在人才培养方面,郭伟也展现出担当精神,作为国家京剧院的青年骨干,他主动与青年演员结成“师徒对子”,分享自己的表演经验与心得,指导他们打磨唱腔、身段,他常说:“京剧艺术需要代代相传,只有‘抱团取暖’,才能让青年演员更快成长。”他还受邀担任多场京剧比赛的评委,以专业视角点评选手表现,为京剧人才选拔建言献策。

个人成长:打磨艺术修为,追求更高境界

舞台上的光鲜亮丽背后,是郭伟日复一日的刻苦钻研,作为京剧演员,基本功是立身之本,他始终坚持“冬练三九,夏练三伏”,每天清晨5点起床,练嗓、吊嗓、练功、走台,雷打不动,即便在演出间隙,也会利用碎片时间复盘表演细节,与导演、乐队探讨如何更好地塑造人物。

除了技艺的提升,郭伟在文化修养上也不断充实,他利用业余时间研读历史典籍、戏剧理论书籍,从历史人物的真实经历中汲取表演灵感,从传统戏剧理论中提炼艺术规律,他认为,只有深入理解人物的时代背景与内心世界,才能在舞台上“演活”角色,而非简单地“模仿程式”。

谈及未来,郭伟表示:“京剧艺术博大精深,我永远是个学生,未来将继续深耕传统,勇于创新,努力成为一名让观众认可、让前辈放心、让京剧艺术骄傲的演员。”

近期重要演出信息(部分)

| 时间 | 剧目名称 | 饰演角色 | 演出地点 | 艺术亮点 |

|---|---|---|---|---|

| 03 | 《文天祥》 | 文天祥 | 国家大剧院 | 原创剧目,融合传统唱腔与现代舞台调度,获国家艺术基金资助 |

| 05 | 《定军山》 | 黄忠 | 上海天蟾逸夫舞台 | 献礼“纪念周信芳诞辰130周年”,展现“靠旗功”与“髯口功”的精湛技艺 |

| 07 | 《捉放曹》 | 陈宫 | 长沙梅兰大剧院 | 以细腻的心理刻画与规范的“马派”唱腔,获“青年京剧演员最佳表演奖”提名 |

| 09 | 《京剧与交响乐》音乐会 | 演唱嘉宾 | 北京音乐厅 | 与中国爱乐乐团合作,演绎《空城记》选段,实现京剧与交响乐的跨界融合 |

| 10 | 《白蛇传》 | 许仙 | 广州大剧院 | 运用多媒体投影技术,展现“断桥”场景的虚实结合,吸引年轻观众群体 |

相关问答FAQs

Q1:观众评价您的表演“既有传统韵味又具时代气息”,您是如何在京剧传承中平衡传统与创新的?

A:感谢观众的认可,在我看来,传统与创新并非对立,而是“一体两面”,传统是京剧的“根”,包括程式化的表演、规范的唱腔、严谨的行当划分,这些是京剧艺术的精髓,必须坚守;而创新则是京剧的“魂”,是为了让这门古老艺术在当代焕发生机,比如在《文天祥》中,我严格遵循老生行当的“唱念做打”,但在唱腔设计上,适当融入了现代音乐的节奏元素,让旋律更贴近当代观众的听觉习惯;在舞台呈现上,虽然保留了京剧“一桌二椅”的写意美学,但通过多媒体技术增强了历史场景的沉浸感,但所有技术手段都服务于人物塑造与情感表达,不会喧宾夺主,创新的前提是“懂传统”,只有真正理解传统的规律与内涵,创新才能“不跑偏”,让老观众觉得“有味道”,让新观众觉得“有意思”。

Q2:作为青年京剧演员,您认为当前京剧推广面临的最大挑战是什么?您有哪些应对思路?

A:我认为当前京剧推广最大的挑战是“代际认知差异”——年轻观众对京剧的印象还停留在“老年人看的戏”“节奏慢听不懂”,而京剧的程式化语言、深厚的历史背景确实需要一定的欣赏门槛,应对这个问题,我主张“分众化传播”与“体验式推广”,针对年轻群体,要善用新媒体平台,用他们喜欢的方式“翻译”京剧,比如通过短视频拆解“唱念做打”的趣味知识点,用流行音乐改编京剧唱段(如《探清水河》京剧版),或直播排练幕后,让京剧变得“接地气”;要注重“沉浸式体验”,比如在校园中开设京剧工作坊,让学生亲自勾脸谱、穿戏服、走台步,在互动中感受京剧的魅力,剧场演出也要敢于创新,比如推出“青春版”经典剧目,缩短时长、优化节奏,用更现代的舞美设计吸引年轻观众走进剧场,京剧艺术的生命力在于“有人看”,只有让更多年轻人走进剧场、了解京剧,才能实现真正的传承。