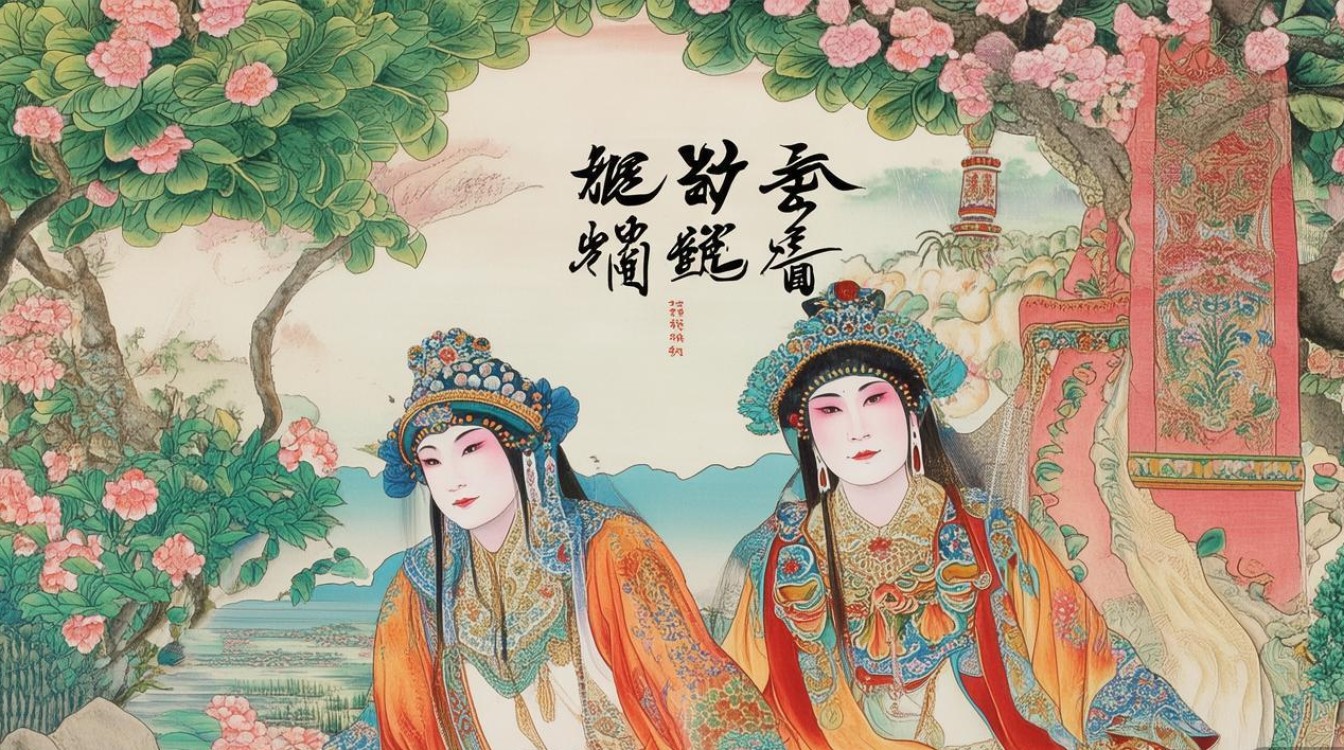

《天仙配》作为中国戏曲宝库中的经典剧目,尤以黄梅戏版本最为深入人心,其凄美动人的爱情故事与浓郁的生活气息,跨越时空持续感染着一代又一代观众,戏曲改编自民间传说“董永与七仙女”,通过艺术化的加工,将人神相恋的奇幻故事与孝道、反抗精神巧妙融合,成为展现中国传统文化与戏曲艺术魅力的重要载体。

剧情围绕贫苦青年董永的孝心展开,董永幼年丧母,与父亲相依为命,父亲病逝后因家贫无钱安葬,便卖身于傅员外家为奴,换取三年长工期限以葬父,他的孝行感动了天庭,玉帝第七女七仙女心生爱慕,不顾天规下凡,在槐树下与董永相遇,七仙女自称“傅家小姐”,与董永结为夫妻,二人傅家做工时,七仙女请来土地神相助,一夜之间织出锦绢十匹,董永因此提前赎身,夫妻双双返回家园,天庭震怒,派天兵天将将七仙女捉回天庭,临行前,七仙女在槐树下与董永诀别,留下“来世夫妻”的约定,故事在悲戚中落幕,留给观众无尽唏嘘。

剧中人物形象鲜明,情感刻画细腻,董永作为核心人物,既是孝道的践行者,也是爱情的追求者,他质朴善良,对父亲的孝心是行动的出发点,面对七仙女的真情流露时,从最初的拘谨到后来的相知相爱,展现了一个普通青年在命运转折中的坚韧与深情,七仙女则突破了天庭仙女的身份束缚,敢于反抗天规、追求自由爱情,她的勇敢与执着,为故事注入了强烈的反抗精神,从初遇董永时的羞涩试探,到婚后生活的甜蜜温馨,再到被迫分离时的悲戚不舍,七仙女的情感层次丰富,成为戏曲中最具感染力的女性形象之一,土地神的幽默风趣、傅员外的势利刻薄,都通过生动的表演增强了故事的戏剧张力。

《天仙配》的艺术成就不仅在于动人的剧情,更在于其独特的戏曲表现形式,作为黄梅戏的代表作品,其唱腔设计堪称经典,全剧以“平词”“花腔”为基础,旋律婉转悠扬,既有黄梅戏特有的乡土气息,又融入了戏曲音乐的程式化美感。《夫妻双双把家还》一段更是广为流传:“树上的鸟儿成双对,绿水青山带笑颜,从今不受那奴役苦,夫妻双双把家还……”唱词通俗易懂,旋律明快流畅,将董永与七仙女脱离樊笼、憧憬未来的喜悦心情表现得淋漓尽致,成为黄梅戏的标志性唱段,在表演上,演员的身段、水袖、眼神等细节都服务于人物塑造:七仙女下凡时的轻盈飘逸,织锦时的灵巧娴静,诀别时的哀婉凄绝,通过程式化的动作与真情实感的流露,将人物内心世界展现得淋漓尽致,舞台美术方面,传统戏曲的写意风格体现得尤为突出,简单的布景(如槐树、织布机)配合演员的表演,营造出“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”的意境,让观众在虚实相生中沉浸于故事情境。

《天仙配》的传承与影响深远,从民间小戏到经典剧目,其发展历程凝聚了无数戏曲艺术家的心血,20世纪50年代,严凤英、王少舫等艺术家主演的黄梅戏电影《天仙配》上映,让这部戏曲作品走向全国,成为家喻户晓的文化符号,严凤英塑造的七仙女形象,兼具仙女的灵动与女性的柔情,成为难以逾越的经典;王少舫饰演的董永,则将质朴忠厚的性格特点刻画入微,两位艺术家的合作,奠定了黄梅戏在全国戏曲界的地位,此后,《天仙配》被多个剧种移植改编,如京剧、越剧、粤剧等,均以不同艺术风格演绎这一经典故事,其核心主题——对孝道的赞美、对爱情的歌颂、对自由的追求,也超越了时代局限,在当代社会仍引发共鸣,从舞台剧到影视剧、从戏曲到流行文化(如歌曲、动画改编),《天仙配》的故事元素不断被重新诠释,展现出强大的文化生命力。

| 角色 | 性格特点 | 剧情作用 |

|---|---|---|

| 董永 | 孝顺质朴、深情坚韧 | 故事核心推动者,展现人性光辉 |

| 七仙女 | 勇敢善良、追求自由 | 反抗天规的代表,爱情主线载体 |

| 土地神 | 风趣热心、推动情节 | 增强喜剧色彩,连接人神世界 |

| 傅员外 | 势利刻薄、次要矛盾 | 制造冲突,反衬董永的善良 |

《天仙配》之所以能成为经典,不仅在于其曲折动人的故事,更在于它承载着中国传统文化中“孝”“义”“情”的价值观念,以及戏曲艺术对人性与情感的深刻表达,它让观众在欣赏艺术的同时,感受到传统文化的温度与力量,这正是其跨越时空、历久弥新的魅力所在。

相关问答FAQs

Q1:《天仙配》中“槐树做媒”的情节有何象征意义?

A:“槐树做媒”是《天仙配》中的经典情节,槐树在民间传说中常被视为“媒神”或“爱情树”,具有连接人神、见证姻缘的象征意义,在剧中,槐树不仅是董永与七仙女相遇的媒介,更是他们爱情的见证者与保护者,土地神从槐树下出现,促成二人结合;二人分别时,槐树又成为诀别的地点,这一情节既体现了民间文化对自由恋爱的祝福,也通过“树”这一自然意象,强化了故事的浪漫色彩与悲剧感——槐树见证了爱情的开始,却无法阻挡分离的结局,暗喻了人神殊途的无奈。

Q2:黄梅戏《天仙配》的唱腔如何体现地方特色?

A:黄梅戏起源于湖北黄梅的采茶调,发展于安徽安庆,其唱腔具有浓郁的江南乡土气息。《天仙配》的唱腔在保留黄梅戏“平词”“花腔”的基础上,融入了安庆方言的声调特点,旋律口语化、生活化,贴近大众审美。《夫妻双双把家还》以“平词”为基础,节奏明快,旋律起伏自然,既表现了人物喜悦的心情,又带有黄梅戏特有的“田歌”韵味;而七仙女独唱时的“花腔”,则婉转华丽,融入了戏曲拖腔的技巧,展现出仙女的灵动与深情,唱词多采用七字句、十字句,通俗易懂,配合以高胡、笛子等民族乐器伴奏,形成了黄梅戏“清新质朴、细腻抒情”的独特风格,使其区别于京剧的程式化、越剧的婉约,成为中国地方戏曲中的“雅俗共赏”典范。