京剧作为国粹,其传承离不开一代代艺术家的坚守与奉献,在众多名家中,王金璐先生以其深厚的艺术造诣和不懈的舞台实践,成为京剧老生行当的重要标杆,1995年,年届八十的王金璐先生登台献演,这一“八十演出”不仅是他个人艺术生涯的里程碑,更成为京剧界传承精神的时代注脚,至今仍被戏迷津津乐道。

王金璐先生生于1915年,自幼受京剧熏陶,12岁考入中华戏曲专科学校,师从余叔岩、马连良、雷喜福等名家,打下坚实的文武功底,他主工老生,兼演武生,戏路宽广,唱念做打俱佳,尤其擅长塑造忠勇刚毅的历史人物,在数十年的舞台生涯中,他塑造的《定军山》中的黄忠、《阳平关》中的赵云、《失街亭》中的诸葛亮等角色,形神兼备,气韵生动,形成了“刚劲挺拔、稳重大气”的艺术风格,被誉为“余派正宗”的传人之一,真正让“王金璐八十演出”成为传奇的,不仅是他炉火纯青的技艺,更是老艺术家对京剧艺术“生命不息,奋斗不止”的执着追求。

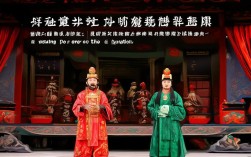

1995年,为纪念从艺六十周年,王金璐先生在北京长安大戏院举办了专场演出,时年八十高龄的他,依然选择以最考验功力的传统大戏压轴,当晚的演出剧目为《定军山·阳平关》,这是一出文武并重的重头戏,前半部分《定军山》以老生唱功为主,展现黄忠的老当益壮;后半部分《阳平关》则融入大量武打场面,对演员的体力、身法、技巧都是极大考验,对于八十岁的老人而言,登台演这样的戏,难度可想而知,但王金璐先生却以惊人的毅力完成了这场演出,全程气息沉稳,唱腔苍劲有力,身段依旧矫健,尤其是“刀马舞”和“对枪”环节,动作干净利落,毫无老态,赢得了观众经久不息的掌声,演出结束后,全场观众起立致敬,许多戏迷热泪盈眶,称其为“活着的艺术教科书”。

这场“八十演出”的成功,绝非偶然,背后是王金璐先生数十年如一日的苦练与坚守,他早年习武,底功扎实,即便晚年仍坚持每天吊嗓、练功,甚至在家中设“把子场”,反复揣摩角色细节,他曾说:“京剧是角儿的艺术,没有捷径,唯有下苦功。”这种对艺术的敬畏与执着,让他在高龄时依然能保持最佳状态,这场演出也具有重要的传承意义:它向年轻一代展示了京剧艺术的魅力与生命力,证明了传统艺术在坚守中可以焕发新的光彩;更重要的是,它传递了一种“工匠精神”——无论年龄多大,对艺术的追求永不停歇。

为了更直观地展现王金璐八十演出的艺术价值,以下通过表格对比其不同艺术阶段的特点:

| 艺术阶段 | 代表剧目 | 艺术特点 | 社会影响 |

|---|---|---|---|

| 青年时期(1930-1940年代) | 《失街亭》《捉放曹》 | 嗽音刚劲,扮相英武,注重武戏文唱 | 在华北一带崭露头角,被誉为“小余叔岩” |

| 中年时期(1950-1970年代) | 《定军山》《野猪林》 | 融合多家之长,表演细腻,人物刻画深刻 | 成为北京京剧团台柱子,多次代表中国京剧出访海外 |

| 八十高龄时期(1995年) | 《定军山·阳平关》 | 气韵贯通,举重若轻,技艺炉火纯青 | 引发社会对京剧传承的关注,成为艺术坚守的典范 |

除了舞台表演,王金璐先生对京剧教育的贡献同样不可忽视,他晚年致力于培养青年演员,先后在中国戏曲学院、北京京剧院任教,将毕生经验倾囊相授,他的学生中,不少人已成为当今京剧界的骨干力量,如张建国、邓沐玮等,均深受其艺术熏陶,他曾说:“京剧要传下去,得有人接班,我教学生,不是教他们演几个戏,是教他们怎么对艺术负责。”这种“传帮带”的精神,与他的舞台实践共同构成了对京剧艺术最完整的传承。

王金璐的“八十演出”,不仅是一场艺术的盛宴,更是一次精神的洗礼,它让我们看到,真正的艺术家,永远不会被年龄定义,他们对艺术的热爱与坚守,是京剧最宝贵的财富,京剧艺术面临着新的发展机遇与挑战,王金璐先生用行动告诉我们:只要坚守传统、勇于创新、甘于奉献,这门古老的艺术就能在新时代焕发出更加璀璨的光芒。

相关问答FAQs

Q1:王金璐八十岁时演出的《定军山·阳平关》中,他塑造的黄忠和赵云有何不同?

A1:在《定军山》中,王金璐的黄忠突出“老当益壮”的豪迈,唱腔苍劲中带着沉稳,身段虽不再年轻,却更显老将的威严与自信;而在《阳平关》中,他饰演的赵云则强调“勇冠三军”的英武,武打动作刚猛矫健,眼神凌厉,将常山赵子龙的英雄气概展现得淋漓尽致,体现了其“文武兼备”的艺术功底。

Q2:王金璐先生对京剧传承有哪些具体贡献?

A2:除了舞台表演,王金璐晚年专注于京剧教育,在中国戏曲学院任教期间,编写了《京剧表演程式》等教材,系统传授表演技巧;他注重因材施教,根据学生特点制定培养方案,培养出张建国等优秀演员;他还通过讲座、录像等形式,整理记录传统剧目,为京剧艺术的传承留下了宝贵资料。