京剧作为中国国粹,以其独特的艺术魅力承载着深厚的历史文化内涵,其中以三国故事为题材的剧目更是久演不衰,《斩华雄》便是其中展现关羽英雄气概的经典代表作,该剧取材于《三国演义》第五回“发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布”,通过高度凝练的舞台艺术,将关羽温酒斩华雄的传奇故事演绎得淋漓尽致,成为红生行当的看家戏之一。

《斩华雄》的剧情背景设定在东汉末年,董卓专权,残暴不仁,十八路诸侯联合讨伐,董卓大将华雄骁勇善战,连续斩联军的鲍忠、祖茂、俞涉、潘凤等多员战将,一时诸侯束手无策,军心涣散,在众人焦急之际,当时尚为马弓手的关羽挺身而出,主动请战,袁术因其地位卑微而阻拦,但在曹操的力保下,关羽得以出战,临行前,曹操为其热酒壮行,关羽却道:“酒且斟下,某去便来。”出帐提刀,飞身上马,未几即提华雄人头回营,此时杯中酒尚温,这一情节通过“温酒”的细节,巧妙凸显了关羽武艺超群、从容自信的英雄形象,成为京剧舞台上的经典桥段。

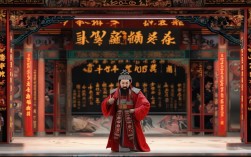

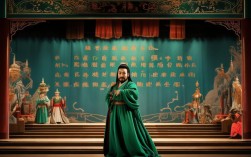

在京剧表演中,《斩华雄》对关羽的形象塑造尤为考究,严格遵循“唱、念、做、打”的程式化表演,同时融入“形神兼备”的美学追求,关羽属于京剧“生行”中的“红生”分支,其扮相极为鲜明:面如重枣,丹凤眼,卧蚕眉,五绺长髯,身着绿蟒袍,头戴夫子盔,手持青龙偃月刀,整体造型威严庄重,忠义之气扑面而来,演员通过精准的身段、眼神和念白,将关羽的“忠、义、勇、神”展现得入木三分。

开场的“起霸”是关羽亮相的重要环节,演员通过整冠、束带、捋髯、抬腿、亮相等一系列连贯动作,展现武将的威风凛凛与沉稳气度,念白上,关羽的台词不多却字字千钧,如请战时的“关某愿往斩华雄之头,献于帐下”,语气坚定,不卑不亢,既体现其自信,又不失对诸侯的尊重;曹操敬酒时,一句“酒且斟下,某去便来”,更是从容不迫,将“视敌如无物”的豪迈气概刻画得淋漓尽致,唱腔方面,关羽的唱段以“二黄”或“西皮”为主,旋律沉稳高亢,如“忆昔当年在桃园”等唱段,既抒发其忠义情怀,又烘托舞台气氛,身段动作上,“趟马”是表现关羽骑马征战的关键,演员通过虚拟的马鞭、步伐和身段,将关羽策马扬鞭、疾驰如飞的动态感呈现得栩栩如生,而“耍大刀”的刀花动作则干净利落,刚劲有力,尽显“武圣”风范。

京剧《斩华雄》的舞台调度也极具特色,遵循“虚实相生”的美学原则,华雄的出场被简化处理,仅通过几句念白和简单的武打动作交代其凶猛,重点突出关羽的“神威”,当关羽提华雄人头回营时,无需过多血腥场面,仅通过演员的亮相和众人惊愕的反应,即可让观众感受到战况的激烈和关羽的勇武,这种“以虚写实”的手法,既符合京剧“无动不舞”的表演特质,又给观众留下充分的想象空间。

该剧的服装、道具和脸谱设计也蕴含丰富的文化符号,关羽的绿蟒袍象征其身份(早期为侯爵,后期“封侯”寓意),黑髯代表其成熟稳重,丹凤眼和卧蚕眉则突出其“美髯公”的俊朗与威严,青龙偃月刀不仅是武器,更是关羽“义”的象征,在舞台上通过“背刀”“拖刀”等动作,成为人物性格的外化延伸,脸谱中的红色,在中国传统文化中象征忠诚与勇敢,与关羽“义薄云天”的形象高度契合。

京剧《斩华雄》之所以成为经典,不仅在于其跌宕起伏的剧情和精湛的表演技艺,更在于其所承载的文化精神,关羽作为“忠义”的化身,其形象早已超越历史人物本身,成为中华民族道德观念的象征,通过京剧这一艺术形式,关羽的“忠、义、勇、信”得以代代相传,融入观众的审美体验和价值认同,剧中“温酒斩华雄”的情节,更传递出一种“举重若轻”的英雄气概——真正的强者无需张扬,其实力自会通过行动彰显,这种精神内核,与京剧“高台教化”的社会功能相契合,使其在当代仍具有强大的艺术感染力。

以下是关于京剧《斩华雄》的相关问答:

FAQs

问:京剧《斩华雄》中,关羽的“温酒”情节为何成为经典?

答:“温酒”是《斩华雄》中最具神韵的细节之一,从剧情逻辑看,曹操为关羽热酒壮行,是古代武将出征前的常见礼仪;而关羽“酒且斟下,某去便来”的从容,以及“提头回营,酒尚温”的结果,通过“时间差”巧妙展现了关羽武艺超群——华雄连斩数将尚需时日,关羽却片刻间便取其首级,这种“以简驭繁”的叙事,比直接描写打斗更具冲击力,从艺术表现看,“温酒”成为关羽“自信”“神速”的象征,演员通过“端杯”“回望”“亮相”等动作,将“酒未凉”的细节转化为舞台上的视觉焦点,让观众直观感受到关羽的“武圣”风范,这一细节既符合历史演义的“神化”叙事,又契合京剧“虚实相生”的美学原则,因此成为跨越时代的经典桥段。

问:京剧中的“红生”行当为何专门塑造关羽形象?其表演有何特殊要求?

答:“红生”是京剧生行的重要分支,专扮演关羽、赵匡胤等面红如火的特定人物,其中以关羽戏最为核心,关羽在民间信仰中是“忠义”的化身,又是“武圣”,其形象需兼具“文臣的忠义”与“武将的威猛”,而“红生”行当通过“红脸、黑髯、凤眼、蚕眉”的固定扮相,以及“唱念做打”的程化表演,恰好能满足这一形象需求,表演上,“红生”有“三绝”:一是“髯口功”,通过捋髯、甩髯、吹髯等动作表现情绪(如请战时捋髯显自信,震怒时吹髯显威严);二是“眼神功”,丹凤眼需半睁半闭,既显威严又含仁厚,所谓“睁眼看忠奸,闭眼思义理”;三是“身段功”,动作需“稳、准、沉”,如“起霸”要气度不凡,“趟马”要迅捷如风,“亮相”要如雕塑般挺拔,通过“形”与“神”的结合,将关羽的“忠义仁勇”立体呈现。“红生”行当与关羽形象的深度绑定,既是人物性格的艺术选择,也是京剧“类型化表演”的典型体现。