京剧作为中国国粹,以其程式化的表演、写意化的舞台和深厚的历史文化底蕴,塑造了无数经典人物形象,武圣”关羽无疑是舞台上最具辨识度与精神内核的角色之一,关羽的故事在京剧舞台上久演不衰,其形象融合了“忠、义、仁、勇”的儒家伦理,通过脸谱、唱腔、身段等艺术手段的极致演绎,成为跨越千年的文化符号,以下将从经典剧目入手,剖析关羽在京剧中的艺术呈现与精神内涵。

关羽的京剧故事多取材于《三国演义》,经过京剧艺术的提炼与加工,既保留了历史事件的脉络,更强化了人物的性格特质。《单刀会》《华容道》《走麦城》等剧目堪称关羽戏的代表作,串联起其人生的重要节点,也勾勒出其“忠义”精神的不同侧面。

《单刀会》:胆识震江东的从容气度

《单刀会》是关羽戏中极具代表性的一出,故事背景设定在刘备借荆州后,东吴鲁肃为索要荆州,设下“鸿门宴”,邀请关羽过江赴会,明知是计,关羽仍毅然携单刀前往,凭借过人的胆识与谋略,挫败鲁肃的阴谋,安全返回荆州。

京剧中的《单刀会》最出彩的并非武打场面,而是关羽的“文戏”表演,开场的“定场诗”与“引子”便奠定了关羽的威严形象:“忆昔当年在桃园,弟兄结义圣君前,东风放火周郎便,谁料今日过江来。”唱腔采用“西皮原板”,苍劲浑厚,字字铿锵,既显其武将身份,又暗含对东吴的轻蔑与从容。

“大江东去浪千叠”是《单刀会》的核心唱段,关羽立于船头,面对滚滚长江,唱腔转为“西皮散板”,高亢中带着悲壮,抒发英雄豪情与对天下大势的洞察,表演中,演员通过“捋髯”“眺望”“提刀”等身段,将关羽的沉稳、自信与霸气展现得淋漓尽致,尤其是手持青龙偃月刀的“刀式”,如“托刀”“抱刀”“撩刀”,既符合关羽“美髯公”的威仪,又暗藏杀机,令鲁肃不敢轻举妄动,此处的关羽,不仅是武艺高强的将军,更是洞悉世事的智者,其“单刀赴会”的胆识,成为“忠义”精神中“勇”的集中体现。

《华容道》:义释曹操的内心挣扎

《华容道》展现的是关羽性格中“义”的一面,赤壁之战后,曹操兵败华容道,诸葛亮料关羽必念旧恩,特派他埋伏于此,果不其然,曹操见关羽阻路,便以昔日“过五关斩六将”时关羽曾许“日后以死相报”为由,动之以情,关羽想起曹操当年厚待之恩(如赠袍、赠马、封金),内心陷入“忠”与“义”的激烈冲突,最终选择放走曹操,违抗军令而回营请罪。

这出戏的表演重点在于关羽的“内心戏”,唱腔以“二黄”为主,这种声腔低回婉转,适合表现人物内心的矛盾与挣扎,当曹操旧事重提时,关羽的唱腔从最初的“西皮导板”(“忆当年在许昌受封爵”)转为“二黄慢板”,声音中带着犹豫与痛苦,眼神时而锐利(对曹操的提防),时而柔和(对旧恩的回忆),演员通过“甩髯”“顿足”“闭目”等细微动作,将关羽“放也不是,不放也不是”的纠结刻画入微。

关羽“长跪一声”放走曹操,这一跪跪出了“义”的重量——尽管违背军令,却是对“情义”的坚守,此时的关羽,不再是“战神”,而是有血有肉、重情重义的凡人,其形象因这份“人性化”而更加丰满,京剧通过这一情节,将“忠义”中的“义”置于“忠”之上,凸显了“义薄云天”的人格魅力。

《走麦城》:英雄末路的悲壮落幕

与《单刀会》的意气风发、《华容道》的内心挣扎不同,《走麦城》是关羽人生的悲剧终点,失荆州后,关羽被困麦城,兵力悬殊,最终与关平、周仓父子三人突围失败,被俘遇害,这出戏以悲怆为基调,展现了英雄末路的无奈与壮烈。

京剧中的《走麦城》没有激烈的武打,而是通过唱腔与身段的“收缩”来表现关羽的衰败,唱腔以“反二黄”为主,这种声腔苍凉凄楚,如泣如诉,配合“散板”的节奏,营造出“英雄末路”的氛围,关羽的唱段“叹英雄失势入罗网”,字字含悲,既有对大势已去的无奈,也有对未能匡扶汉室的遗憾。

表演中,演员的身段从《单刀会》的“大开大合”转为“凝重缓慢”:手持的青龙刀不再轻舞,而是沉重地拖在地上;美髯不再飘逸,而是因疲惫而凌乱,尤其是“被困麦城”时的“背供戏”(面对观众独白),关羽的眼神从最初的坚定,逐渐转为绝望,最后仰天长叹,悲壮感达到顶峰,此处的关羽,是“忠”的化身——即便身处绝境,仍不降东吴,最终以死殉节,其“忠义”精神在悲剧中升华为永恒。

关羽京剧经典剧目与形象特点

为更直观展现关羽在京剧中的艺术形象,以下是其经典剧目及核心特点的归纳:

| 剧目名称 | 核心情节 | 关羽形象特点 | 艺术表现手法 |

|---|---|---|---|

| 《单刀会》 | 单刀赴会,智退鲁肃 | 胆识过人,从容威严 | 西皮唱腔、捋髯眺望、稳健刀式 |

| 《华容道》 | 义释曹操,违抗军令 | 重情重义,内心挣扎 | 二黄唱腔、甩髯顿足、跪拜动作 |

| 《走麦城》 | 兵败被俘,宁死不屈 | 悲壮忠勇,英雄末路 | 反二黄唱腔、凝重身段、绝望眼神 |

文化意义与传承

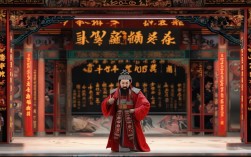

关羽的京剧形象早已超越舞台,成为中华文化中“忠义”精神的象征,其脸谱以红色为主色,象征“忠义耿直”;丹凤眼、卧蚕眉、五绺长髯,既符合《三国演义》的描写,又通过程式化表演强化了人物的辨识度,一代代京剧艺术家,如周信芳、李和曾、叶少兰等,通过不同的流派风格(如“麒派”的苍劲、“叶派”的儒雅),不断丰富关羽的艺术内涵,使其成为跨越时空的文化符号。

从“单刀赴会”的豪迈,到“华容道放曹”的仁义,再到“走麦城”的悲壮,关羽的京剧故事串联起其人生的起伏,更诠释了中国人对“忠义”的极致追求,这种追求不仅是舞台艺术的魅力,更是中华民族精神的内核——在忠与义的抉择中,坚守人性的光辉,成就永恒的传奇。

相关问答FAQs

Q1:京剧关羽的脸谱为什么以红色为主?

A1:京剧脸谱中,红色象征“忠义、耿直、勇猛”,关羽的“红脸”既源于《三国演义》中“面如重枣”的文学描写,也通过色彩强化其“忠义”的品格,红色在中国传统文化中代表“赤诚”,关羽“义薄云天”“忠心护主”的精神,与红色的象征意义高度契合,因此成为其脸谱的标志性特征,红色还能在舞台上形成强烈的视觉冲击,让观众一眼认出关羽的身份与性格。

Q2:京剧关羽表演中的“捋髯”动作有什么讲究?

A2:“捋髯”是关羽表演中极具代表性的身段,源于关羽“美髯公”的典故,通过不同方式的“捋髯”配合眼神与唱腔,展现人物内心变化,具体而言:思考时轻捯髯尖,显沉稳;愤怒时重捯髯根,增威严;得意时微挑髯角,展豪迈;悲伤时缓慢顺髯,露哀伤,这一动作并非随意为之,而是京剧“程式化表演”的精髓——将人物情感外化为可辨识的舞台动作,让观众通过“看动作”就能读懂关羽的心理状态,是其“形神兼备”艺术追求的体现。