河南豫剧,作为中原文化的璀璨明珠,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的表演,深受广大观众喜爱,在豫剧的诸多行当中,红脸(又称红生)以其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴,成为豫剧舞台上的“灵魂担当”,红脸大戏多取材于历史演义、公案传奇,塑造了关羽、包拯、赵匡胤等一批忠义勇猛、刚正不阿的经典形象,不仅承载着中华民族的传统美德,更成为河南地域文化的重要符号,本文将从红脸的艺术特色、代表剧目、文化内涵及传承发展等方面,全面解读河南豫剧红脸大戏全集的魅力。

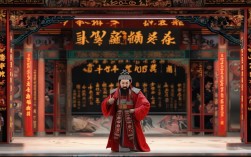

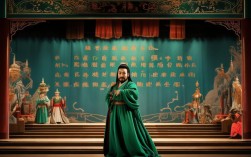

豫剧红脸的艺术特色,首先体现在其独特的扮相与脸谱上,红脸角色以红色为主色调的脸谱,象征忠义、勇猛、赤诚,如关羽的红脸“枣眉凤眼”,包拯的黑中透红“月牙脸”,通过色彩的浓淡、线条的勾勒,直观展现人物性格,在表演上,红脸讲究“功架”,要求演员身姿挺拔、动作稳健,关羽的“捋髯”“拖刀”“亮相”,赵匡胤的“推袍”“甩袖”,均需通过扎实的台步、精准的手眼身法步,将人物的威严与豪迈展现得淋漓尽致,唱腔是红脸的核心竞争力,豫剧红脸唱腔融合了豫东调的刚健、豫西调的深沉,常用“大起板”“二八板”“快二八”等板式,音域宽广,真假声结合,尤其擅长运用“脑后音”“炸音”等技巧,形成穿云裂石的艺术效果,红脸名家唐喜成在《三哭殿》中饰演的唐太宗,唱腔时而高亢激昂,时而低回婉转,将帝王的威仪与父辈的柔情完美融合,成为豫剧红脸唱腔的典范。

河南豫剧红脸大戏题材广泛,内容丰富,既有波澜壮阔的历史演义,也有铁面无私的公案传奇,还有感人至深的民间故事,历史演义类剧目以关羽题材最为经典,如《关羽走麦城》《长坂坡》《华容道》,通过“过五关斩六将”“单刀赴会”“水淹七军”等情节,塑造了“义绝”关羽的光辉形象。《关羽走麦城》中,红脸演员通过“麦城被困”“夜读春秋”“刮骨疗毒”等场次,将关羽的忠义、刚毅、悲壮演绎得动人心魄;公案戏以包拯为核心,如《包青天》《秦香莲》《铡美案》,包拯的红脸“黑额头”“月牙印”,象征“日断阳,夜断阴”的公正无私。《铡美案》中,包拯“陈州放粮”“铡美”的唱段,“包龙图打坐在开封府”,字字铿锵,展现了不畏权贵、执法如山的铁面精神;还有表现帝王将相的《赵匡胤登基》《打龙袍》,以及神话色彩的《封神榜之闻仲下山》等,这些剧目均以红脸为核心,通过跌宕起伏的剧情和鲜明的人物塑造,成为豫剧舞台上的常演不衰的经典之作。

为了更直观地展现豫剧红脸大戏的代表剧目及艺术特色,以下表格列举了部分经典剧目及其核心信息:

| 剧目名称 | 主要角色 | 核心唱段 | 艺术亮点 |

|---|---|---|---|

| 《关羽走麦城》 | 关羽 | “叹英雄失势入罗网”“当年关某在桃园” | 红脸“挑髯”“甩发”功法,麦城被困时的悲壮唱腔 |

| 《铡美案》 | 包拯 | “包龙图打坐在开封府”“陈州放粮” | 黑红脸谱的“月牙印”,铁面无私的“趟马”表演 |

| 《赵匡胤登基》 | 赵匡胤 | “黄袍加身登龙位”“孤王酒醉桃花宫” | 帝王气派的“推袍”“甩袖”,豫东调与豫西调融合的唱腔 |

| 《三哭殿》 | 唐太宗 | “孤王酒醉桃花宫”“银屏公主哭殿” | 帝王威严与父辈柔情的双重表现,细腻的情感处理 |

| 《秦香莲》 | 包拯 | “劝驸马莫要太鲁莽”“秦香莲哭夫在庙堂” | 包拯“劝驸马”时的刚柔并济,秦香莲与包拯的对唱张力 |

豫剧红脸大戏之所以历久弥新,不仅在于其精湛的艺术表现,更在于其深厚的文化内涵,这些剧目多以“忠义”“仁爱”“公正”为核心价值观,通过红脸角色的塑造,传递了中华民族的传统美德,关羽的“忠义”成为儒家伦理的典范,“桃园结义”“过五关斩六将”等故事,至今仍是教育后人重信守义的生动教材;包拯的“公正”则体现了古代“民为邦本”的思想,“铡美案”“铡包勉”等剧情,彰显了“王子犯法与庶民同罪”的法治精神;赵匡胤的“仁政”,通过“杯酒释兵权”“爱民如子”等情节,展现了帝王的治国智慧,这些价值观与中原文化“重德尚义”“务实包容”的特质一脉相承,使红脸大戏成为连接历史与现实、传承文化基因的重要载体。

随着时代的发展,传统戏曲面临观众老龄化、创新不足等挑战,豫剧红脸大戏的传承与发展,需要在坚守艺术本体的基础上进行创新,要加强青年演员的培养,通过“名师带徒”“戏曲进校园”等方式,让红脸艺术的“唱念做打”得以传承,豫剧名家小唐喜成、李树建等,通过收徒传艺、开办培训班,为红脸行当注入新鲜血液;要推动剧目创新,在保留传统精髓的基础上,融入现代审美,如新编历史剧《焦裕禄》,虽非传统红脸戏,但借鉴了红脸的唱腔和表演手法,塑造了人民公仆的形象,实现了传统艺术与时代精神的结合;还要借助新媒体扩大传播,通过短视频、直播等形式,让红脸戏走进年轻人的视野,豫剧院团在抖音平台发布红脸经典唱段片段,搭配字幕和剧情解读,吸引了大量年轻观众的关注,为红脸艺术的传承开辟了新路径。

【Q1:豫剧红脸与京剧红脸在艺术表现上有何区别?】

A:豫剧红脸与京剧红脸虽同属红生行当,但艺术风格各有侧重,豫剧红脸更注重唱腔的高亢激越,唱法上多用“大本腔”(真声),结合方言的吐字发音,具有浓郁的中原乡土气息,如唐喜成开创的“唐派”红脸,唱腔刚健明亮,吐字清晰;京剧红脸则更侧重做工和程式化表演,如关羽的“挑髯”“捋髯”“亮相”等动作,经过京剧艺术家的提炼,形成一套规范的表演程式,唱腔上则真假声结合,更富于旋律性,豫剧红脸的角色多集中于历史演义中的帝王、名将(如赵匡胤、关羽),而京剧红脸则更侧重于神怪戏中的神灵(如关公、姜维)等,题材范围有所不同。

【Q2:红脸大戏在现代社会如何吸引年轻观众?】

A:红脸大戏吸引年轻观众,需从内容、形式、传播三方面创新,内容上,可对传统剧目进行现代化改编,保留核心故事和价值观,但加入更符合年轻人审美的情节和人物关系,如将《铡美案》改编为探讨婚姻忠诚与法律公正的青春版;形式上,可融合现代舞台技术,如全息投影、LED背景等,增强视觉冲击力,同时保留红脸的“唱念做打”精髓,避免过度娱乐化;传播上,要善用新媒体平台,通过短视频、Vlog等形式,展示红脸演员的幕后故事、练功日常,拉近与年轻人的距离,还可开发红脸主题的文创产品(如脸谱书签、唱段手办),让年轻观众在互动中感受传统艺术的魅力。