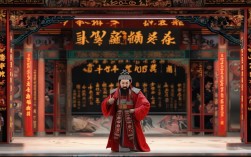

豫剧作为中国戏曲的重要剧种,以其高亢激越的唱腔和贴近生活的表演深受观众喜爱,而“红脸行当”更是豫剧的标志性符号之一,其中被誉为“豫剧红脸王”的唐喜成先生,以独特的艺术风格和经典剧目《龙虎斗》成为这一流派的杰出代表,唐喜成创立的“唐派”红脸艺术,不仅革新了豫剧红脸的唱腔体系,更通过《龙虎斗》等剧目,将忠义豪迈的人物形象刻画得淋漓尽致,成为豫剧史上不可逾越的经典。

唐喜成(1924-1993)是河南尉氏人,自幼学艺,主攻红脸(又称“红生”),他在继承传统豫剧红脸唱腔的基础上,结合自身嗓音条件,创造出圆润明亮、刚柔并济的“二本腔”唱法,突破了红脸行当长期以来以“大本腔”为主的局限,他的表演讲究“声情并茂”,无论是台步、身段还是念白,都力求精准塑造人物气质,尤其擅长演绎帝王将相、英雄豪杰,其艺术风格被誉为“唐派”,对豫剧发展影响深远。《龙虎斗》作为唐派艺术的代表作,取材于宋太祖赵匡胤与结义兄弟郑子明(郑恩)之间的故事,展现了皇权斗争中兄弟情义的撕裂与人性挣扎,剧情跌宕起伏,人物性格鲜明,成为红脸戏中的经典之作。

《龙虎斗》的故事背景设定在宋朝初年,赵匡胤黄袍加身建立宋朝后,因猜忌昔日并肩作战的兄弟郑子明(因其貌丑且性格耿直,被赵匡胤视为潜在威胁),设计将其诱至“龙虎楼”,借机除之,剧中赵匡胤由红脸应工,需表现出帝王威严与内心矛盾的双重性格;郑子明则以花脸或黑脸扮相,突出其勇猛耿直、忠义不屈的形象,唐喜成在饰演赵匡胤时,通过【二八板】【快二八】等板式的转换,将人物的霸气、悔恨与痛苦层层递进地展现出来:如在“孤坐龙虎思想起”的核心唱段中,他运用“二本腔”的假声技巧,唱腔时而如洪钟震天(表现帝王的威严),时而如泣如诉(表现内心的挣扎),尤其是“郑恩兄弟死得苦”一句,通过拖腔的颤音和气口的控制,将赵匡胤对兄弟情谊的愧疚刻画入微,而郑子明“闯宫”一场的念白,则采用炸音与炸相结合的方式,凸显其“宁死不屈”的刚烈,与赵匡胤的唱腔形成“龙虎斗”般的戏剧冲突,令人动容。

在表演程式上,《龙虎斗》融合了豫剧的“唱、念、做、打”四功:赵匡胤的“甩袖”“顿足”等身段,展现其内心的焦躁与决绝;郑子明的“跨虎”“翻跌”等武打动作,凸显其勇猛与悲壮,舞台设计上虽无复杂布景,但通过演员的表演和观众的想象,营造出“龙虎相争”的紧张氛围,体现了豫剧“以简代繁”的美学追求,唐喜成对《龙虎斗》的演绎,不仅塑造了鲜活的人物形象,更通过剧目探讨了“权力与情义”的永恒主题,使其超越了一般的“打戏”,成为具有思想深度的经典。

唐派红脸艺术及《龙虎斗》的成功,在于其将传统程式与人物情感完美结合,既保留了豫剧的乡土气息,又提升了艺术表现力,唐喜成的弟子及再传弟子仍在传承这一流派,《龙虎斗》也成为豫剧舞台上的常演剧目,持续感染着新一代观众,正如戏迷所言:“听唐派的《龙虎斗,既能听到豫剧的‘大腔大调’,更能品出人生的‘大忠大义’”,这正是其艺术魅力所在。

相关问答FAQs

Q1:唐喜成的“二本腔”唱法有何特点?为何能成为豫剧红脸的标志性唱腔?

A1:唐喜成的“二本腔”是在传统红脸“大本腔”(真声)基础上,融入假声技巧形成的独特唱法,其特点是音域宽广(可跨越两个八度),音色兼具红脸的雄浑与老生的细腻,真假声转换自然无痕迹,他通过调整共鸣位置,使高音区清亮而不失刚劲,低音区厚实而不显沉闷,尤其擅长在【二八板】【流水板】中运用“擞音”“颤音”等装饰音,增强唱腔的抒情性和戏剧性,这一唱法突破了传统红脸“吼”式演唱的局限,既能表现帝王将相的威严,又能刻画人物的内心矛盾,因此成为豫剧红脸的标志性唱腔,被后世称为“唐派声腔”。

Q2:《龙虎斗》中赵匡胤与郑子明的“龙虎斗”具体体现在哪些方面?

A2:《龙虎斗》中的“龙虎斗”不仅体现在武打场面,更贯穿于人物性格、唱腔设计和情感冲突的多重维度:一是“性格之斗”——赵匡胤(龙)代表皇权的威严与猜忌,郑子明(虎)象征兄弟的耿直与勇猛,两人性格截然对立,矛盾不可调和;二是“唱腔之斗”——唐喜成饰演的赵匡胤以“二本腔”的婉转展现内心的挣扎,郑子明则以花脸的“炸音”和“高腔”凸显刚烈,唱腔形成“刚柔对立”的听觉冲击;三是“命运之斗”——赵匡胤为保皇权设计杀局,郑子明为保忠义慷慨赴死,两人的对抗最终以悲剧收场,既是个人命运的碰撞,也是皇权与情义的时代冲突,使“龙虎斗”成为剧目核心戏剧张力所在。