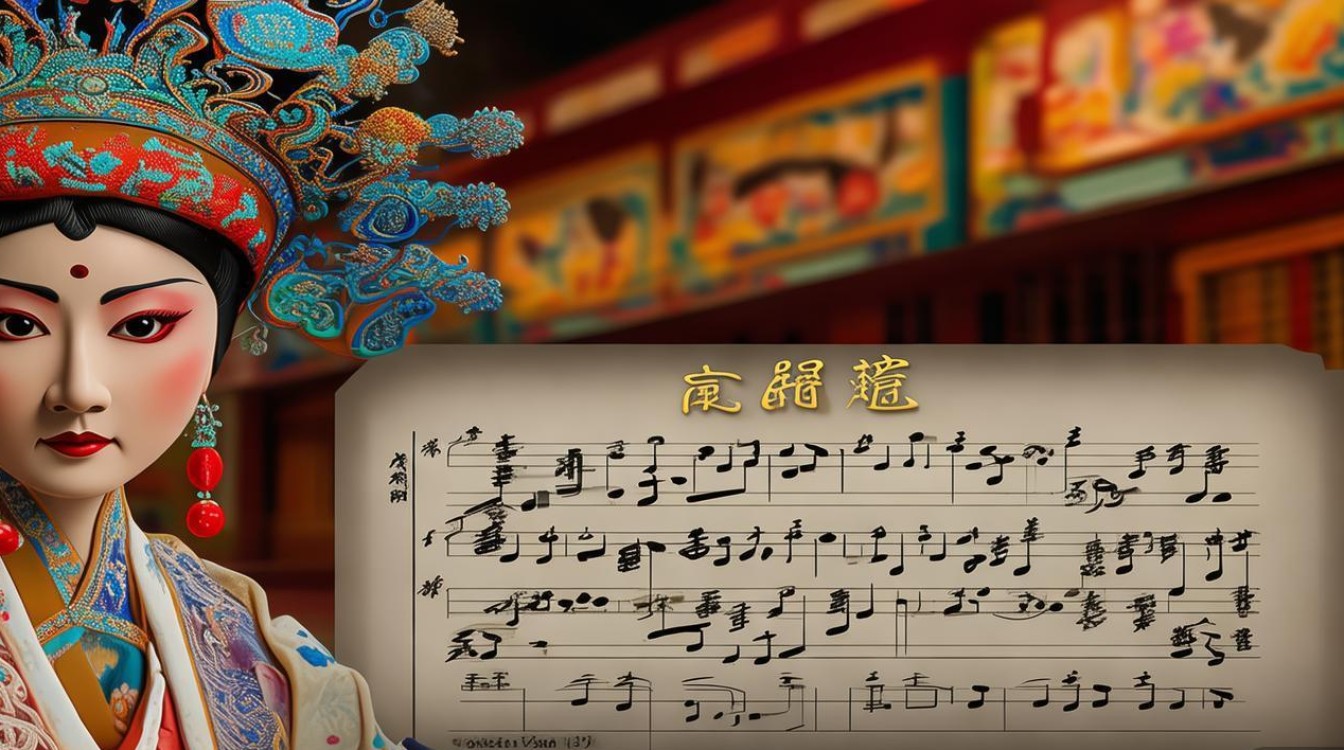

京剧《罢宴》作为传统经典剧目,以北宋名相寇准为故事核心,通过“罢宴”这一情节展现其感念母恩、崇尚节俭的品格,而曲谱作为京剧艺术的重要载体,不仅记录了唱腔的旋律与节奏,更凝聚着历代艺术家的创作智慧,著名京剧老旦表演艺术家赵葆秀,以其深厚的艺术功底和对传统的深刻理解,在《罢宴》的演绎与曲谱传承中发挥了关键作用,让这部经典剧目焕发出持久的艺术生命力。

《罢宴》的曲谱以京剧传统声腔为基础,融合了老旦、老生等行当的演唱特点,形成了独特的音乐风格,剧中核心唱段如“想当年受苦辛孤灯课读”,采用了二黄慢板与原板结合的板式,旋律苍劲悲怆,既表现了寇母含辛茹苦的坚韧,又寄托了寇准对母亲的深切思念,曲谱中,二黄慢板的“起承转合”结构清晰,每个乐句的尾音处理都带有浓郁的抒情性,而赵葆秀在演唱时,通过对气口的精准把控和嗓音的“以情带声”,将曲谱中的情感内核充分释放——她用“脑后音”表现寇母的衰老与慈爱,用“擞音”传达寇准的悔恨与追思,让冰冷的音符转化为有温度的艺术形象。

在曲谱的传承与创新方面,赵葆秀始终坚持“守正创新”的原则,她认为,传统曲谱是前辈艺术家心血的结晶,必须严格遵循其基本规范,如《罢宴》中“教子”一场的二黄导板转回龙,曲谱中的高腔与拖腔设计,既体现了老旦行当的“脆、宽、厚、亮”,也暗示了寇母教子时的严厉与期盼,赵葆秀在教学中,会要求学生先“死记”曲谱,再“活用”情感,比如在“罢宴”时的散板唱段,曲谱节奏自由,但赵葆秀强调“散而不乱”,通过语气的轻重缓急,表现寇准从震惊到醒悟的心理变化,这种对曲谱的“二次创作”,既保留了传统韵味,又赋予了角色更鲜活的个性。

为了让观众更直观地理解《罢宴》曲谱的艺术魅力,以下是其经典唱段的曲谱特点简表:

| 唱段名称 | 板式组合 | 曲谱特点 | 情感表达 |

|---|---|---|---|

| 想当年受苦辛 | 二黄慢板→原板 | 旋律下行为主,节奏舒缓 | 寇准对母亲的思念与愧疚 |

| 教子须从幼 | 二黄导板→回板 | 高腔突起,拖腔婉转 | 寇母教子的严厉与期盼 |

| 罢宴感母恩 | 二黄散板→流水板 | 节奏由自由渐趋明快 | 寇准的醒悟与决心 |

赵葆秀对《罢宴》曲谱的传承,不仅体现在舞台表演中,更通过教学、音像资料等形式广泛传播,她曾录制《罢宴》全剧音像,在曲谱标注上详细标注了气口、装饰音等细节,为后学者提供了宝贵的“活教材”,她常说:“曲谱是‘骨’,情感是‘肉’,只有将二者融合,才能让角色立起来。”这种理念,让《罢宴》的曲谱超越了单纯的乐谱功能,成为连接传统与现代、艺术家与观众的桥梁。

相关问答FAQs

Q1:《罢宴》的曲谱中,二黄慢板的旋律设计为何能表现深沉的情感?

A1:二黄慢板的旋律以下行级进为主,节奏舒展,每个乐句的尾音多采用长音或拖腔,这种“沉郁顿挫”的旋律走向,天然带有抒情性和叙事性,在《罢宴》中,“想当年受苦辛”的二黄慢板,通过“苦辛”二字的低回婉转和“孤灯课读”的渐强处理,既贴合了寇母生活的艰辛,又为寇准的回忆奠定了悲伤的基调,曲谱的旋律设计与人物情感高度统一,因此能引发观众共鸣。

Q2:赵葆秀在演唱《罢宴》时,对传统曲谱有哪些创新处理?

A2:赵葆秀的创新主要体现在“润腔”和“节奏变化”上,例如在“教子”的回板唱段中,传统曲谱的拖腔较为平直,而她通过加入“擞音”和“颤音”,使拖腔更具层次感,既保留了老旦的“脆亮”,又增强了人物的情感张力;在节奏处理上,她根据人物情绪调整“快慢相间”,如“罢宴感母恩”的散板,通过“紧拉慢唱”的手法,表现寇准内心的激烈波动,这种处理既遵循了曲谱的基本框架,又融入了个人对角色的理解,让传统唱腔更具现代审美。