戏曲“一战成功”并非偶然,而是艺术积淀、时代机遇与人为努力共同作用的结果,在中国戏曲发展史上,许多经典剧目、关键演出或创新实践,都曾以“一战成名”的姿态,推动戏曲艺术实现突破性发展,奠定其在文化史上的重要地位,这种“成功”不仅是艺术层面的认可,更是社会影响力、文化价值的集中体现,其背后往往蕴含着对传统的坚守、对创新的探索,以及对时代需求的精准把握。

历史语境中的“一战成功”:经典案例的深度解析

戏曲“一战成功”的案例,在不同历史时期均有体现,它们或以剧目内容震撼人心,或以演出形式颠覆认知,或以传播范围突破边界,成为戏曲发展的里程碑,梅兰芳1930年访美演出堪称“一战成功”的典范,其影响远超艺术领域,成为中西文化交流史上的标志性事件。

(一)背景:蓄势待发的文化使者

20世纪初,随着中西文化交流的深入,西方世界对东方文化的兴趣日益浓厚,但中国戏曲在西方的认知仍停留在“异域奇观”的浅层,梅兰芳在国内已凭借《贵妃醉酒》《霸王别姬》等剧目声名鹊起,其“古装新戏”融合传统戏曲程式与舞蹈美学,开创了京剧表演的新境界,戏剧家齐如山、张彭春等人意识到,梅兰芳的艺术具备走向世界的潜力,遂策划访美演出,旨在让西方观众真正理解中国戏曲的艺术精髓。

(二)筹备:细节决定成败的“跨文化传播”

为确保演出成功,团队做了充分准备:剧目选择上,摒弃了情节复杂的传统本戏,挑选《霸王别姬》《贵妃醉酒》《天女散花》《打渔杀家》等“折子戏”,这些剧目时长适中、视觉冲击力强,且能集中展现唱、念、做、打的综合艺术;舞台呈现上,在保留戏曲虚拟性的基础上,适当简化布景,突出演员的表演,同时邀请美国舞台设计师参与,确保视觉效果符合西方观众审美;文化传播上,编写详细的英文节目册,由齐如山阐释戏曲“有声皆歌,无动不舞”的美学原则,帮助观众理解“唱念做打”的程式化语言。

(三)演出:一票难求的“东方风暴”

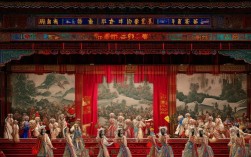

1930年2月,梅兰芳剧团在纽约49街剧院首演,现场座无虚席,观众包括戏剧家、评论家、学者及社会名流,演出中,梅兰芳以精准的身段、传神的表情和独特的唱腔,将《贵妃醉酒》的雍容、《霸王别姬》的悲怆、《天女散花》的飘逸演绎得淋漓尽致,尤其是“剑舞”段落,剑穗翻飞如银蛇吐信,动作刚柔并济,令西方观众惊叹不已。《纽约时报》评论称:“梅兰芳的表演是一种无声的诗,他的每一个动作都充满了象征意义,让我们看到了东方艺术的极致。”演出持续两周,场场爆满,后续又转赴芝加哥、旧金山等地,所到之处引发“梅兰芳热”。

(四)成功标志:从“艺术现象”到“文化符号”

梅兰芳访美演出的“一战成功”,体现在三个层面:艺术层面,西方学术界开始关注中国戏曲的表演体系,戏剧家布莱希特受其启发提出“间离效果”,丰富了世界戏剧理论;文化层面,演出打破了西方对东方文化的刻板印象,让中国戏曲与莎士比亚戏剧、希腊悲剧并称为“世界三大古老戏剧”;社会层面,梅兰芳被授予“波莫纳学院荣誉文学博士学位”,成为首位获此殊荣的东方艺术家,其个人形象也成为“中国文化”的代名词。

多元视角下的“一战成功”:要素与启示

戏曲“一战成功”并非孤立事件,而是艺术规律、时代需求与人为努力的共振,通过对不同案例的分析,可归纳出其核心要素,为当代戏曲发展提供启示。

(一)“一战成功”的核心要素

为更清晰地呈现戏曲“一战成功”的关键因素,可从以下维度进行梳理:

| 要素类别 | 典型案例体现 | |

|---|---|---|

| 艺术本体 | 深刻、表演技艺精湛、形式创新得当 | 《窦娥冤》以“感天动地”的情节揭露社会黑暗,奠定元杂剧批判现实主义基础;梅兰芳“古装新戏”融合舞蹈,拓展京剧表现力 |

| 时代机遇 | 社会变革需求、文化传播契机、技术进步支撑 | 抗战时期《江姐》演出激发民族情感;电影《定军山》(1905)让戏曲通过新媒介传播 |

| 团队协作 | 编剧、导演、演员、音乐、舞美等环节的精准配合 | 梅兰芳访美团队中,齐如山的剧本改编、张彭春的导演调度、琴师的伴奏缺一不可 |

| 传播策略 | 精准定位受众、创新传播方式、注重文化阐释 | 访美演出前针对性选择剧目、编写英文节目册,解决文化隔阂问题 |

(二)当代戏曲的“一战成功”启示

在当代文化语境下,戏曲“一战成功”的内涵已发生变化,不再局限于单一演出的轰动效应,而是更强调艺术传承与创新的平衡、传统与现代表达的融合,青春版《牡丹亭》2004年首演,通过“昆曲王子”俞玖林、沈丰蕾的青春演绎,以及简约时尚的舞台设计,吸引年轻观众走进剧场,让600岁的昆曲焕发新生,其“成功”在于对传统经典的现代化转译,精准把握了年轻群体对“国潮”文化的认同,这启示我们:当代戏曲“一战成功”,需立足传统根脉,拥抱时代审美,借助新媒体、跨界合作等手段,构建“传统艺术+现代表达”的传播矩阵。

相关问答FAQs

问题1:戏曲“一战成功”是否只依赖艺术家的个人能力?

解答:并非如此,艺术家个人能力是“一战成功”的核心要素,但绝非唯一因素,以梅兰芳为例,其成功离不开齐如山、张彭春等人的幕后策划,他们负责剧本改编、导演调度和文化阐释;离不开乐师、舞美团队的配合,确保舞台呈现的完整性;也离不开时代机遇——20世纪初中西文化交流的兴起为演出提供了平台,观众的接受度、社会文化氛围等外部条件同样重要,戏曲“一战成功”是艺术家、团队、时代、社会等多方力量协同作用的结果,是“个人才华”与“集体智慧”的结合。

问题2:在短视频、直播等新媒体时代,戏曲如何实现新的“一战成功”?

解答:新媒体时代为戏曲传播提供了新机遇,实现“一战成功”需从内容、形式、互动三方面突破:内容上,选取经典剧目的精彩片段(如“贵妃醉酒”“三岔口”),或改编为符合短视频节奏的“戏曲微短剧”,突出冲突感和视觉冲击力;形式上,运用AR、VR等技术打造“沉浸式戏曲体验”,或通过“戏曲+流行音乐”“戏曲+街舞”等跨界融合吸引年轻受众;互动上,发起戏曲挑战赛(如“戏曲变装”“戏曲手势舞”),鼓励用户参与创作,形成“传播-反馈-优化”的良性循环,豫剧演员小香玉通过短视频平台演绎《花木兰》选段,结合流行唱腔和活泼表演,单条视频播放量超千万,让更多年轻人了解戏曲魅力,这种“传统内核+现代表达+新媒体传播”的模式,正是当代戏曲“一战成功”的有效路径。