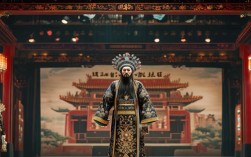

京剧传统剧目《亡蜀鉴》取材于三国时期蜀汉灭亡的历史故事,以“鉴”为旨,通过刘禅昏聩、谗臣误国、忠臣蒙冤的情节,警示后人“以史为鉴,可以知兴替”,该剧在音乐上以京剧板式为核心,通过不同板式的节奏、旋律与情感表达,精准塑造人物性格、推进剧情发展,既有历史的厚重感,又具京剧的艺术感染力,其板式运用以【二黄】为主基调,辅以【西皮】等板式,形成独特的戏剧张力。

【二黄导板】:开篇定调,悲怆起笔

【二黄导板】作为成唱腔的起始,多用于人物情感爆发或场景转换的瞬间,其散板结构(无固定板眼,节奏自由)为情绪抒发提供广阔空间。《亡蜀鉴》开篇常以【导板】起调,如诸葛亮五丈原弥留之际的唱段:“秋风起五丈原秋高气爽——”,旋律高亢苍凉,尾音拖长,既点明“秋风萧瑟”的悲凉场景,又暗示蜀汉气数将尽的命运,导板的“散”特性,打破了固定节奏的束缚,让演员通过“气口”与“行腔”的轻重缓急,传递出人物对国运的忧虑与对未尽的遗憾,为全剧奠定“悲鉴”的基调。

【二黄回龙】:承上启下,思绪流转

【二黄回龙】是承接【导板】的过渡板式,结构为“一板一眼”(2/4拍),节奏平稳,旋律起伏较小,常用于人物思绪的承接与转折,例如诸葛亮唱完导板后,接【回龙】“军师爷上坐登太和殿”,通过“登太和殿”的平稳叙述,将临终前的悲壮思绪从“秋风”的场景拉回朝堂,既是对前情的收束,又为后续【慢板】的抒情铺垫,回龙句式多为短句,字少腔简,却能在平稳中暗藏波澜,如“谗臣当道国事艰”,通过“艰”字的下滑音, subtly 传递出对朝政的无奈。

【二黄慢板】:核心抒情,深沉慨叹

【二黄慢板】是《亡蜀鉴》的核心抒情板式,结构为“一板三眼”(4/4拍),节奏缓慢(约60拍/分钟),旋律舒展,长腔拖腔丰富,适合表现人物复杂、深沉的情感,剧中诸葛亮、姜维等忠臣的“劝君”“忆旧”唱段多采用此板式,如诸葛亮劝谏刘禅:“臣昔年领兵出祁山,六出祁山为国安”,通过“祁山”“为国安”等字的拖腔(如“安”字用“擞音”处理,模仿叹息),将北伐的艰辛、对君主的期盼与对国事的忧虑融为一体,慢板的“慢”并非拖沓,而是通过节奏的“留白”,让演员的眼神、身段与唱腔协同,塑造出“鞠躬尽瘁,死而后已”的忠臣形象。

【二黄原板】:叙事推进,平实铺陈

【二黄原板】节奏中等(约90拍/分钟),结构为“一板一眼”,兼具叙事与抒情功能,是《亡蜀鉴》推进剧情的主力板式,其旋律比慢板明快,比流水舒缓,适合交代事件背景、人物对话,如朝堂上谗臣黄皓诬陷姜维时,用【原板】“姜维北伐耗钱粮,拥兵自重有异心”,通过平实的叙述与略带急促的节奏,表现谗言的“快”与“毒”;而姜维辩解时,则以【原板】“臣为国苦战十余年,何来异心惑君前”,通过平稳的旋律与坚定的咬字,凸显忠臣的委屈与刚正,原板的“平”特性,使剧情在“平铺直叙”中暗藏冲突,为后续高潮做铺垫。

【西皮流水】:紧张冲突,情绪激化

【西皮流水】节奏明快(约120拍/分钟),结构为“有板无眼”(1/4拍),字多腔少,板眼密集,常用于表现紧张、急促或情绪激动的场景。《亡蜀鉴》中邓艾兵临城下、刘禅慌乱投降时,多用【流水】“成都城破在眼前,快开城门降魏延”,通过短促的唱词与急促的节奏,表现刘禅的懦弱与慌乱;而姜维欲复国时,则以【流水】“臣愿提兵杀贼寇,拼死报国慰先皇”,通过铿锵有力的字句,表现忠臣的激愤与决心,流水的“快”,与二黄的“慢”形成对比,强化了“忠奸对立”“生死存亡”的戏剧冲突。

【西皮快板】:高潮迭起,情感爆发

【西皮快板】是节奏最快的板式(约180拍/分钟),结构为“有板无眼”,旋律简洁,节奏急促,常用于剧情高潮或人物情感爆发。《亡蜀鉴》结尾处,姜维兵败自刎前,常用【快板】“谗臣误国毁江山,蜀汉从此无宁日!臣死之后魂不散,化作厉鬼讨奸佞!”,通过密集的板眼与高亢的旋律,将悲愤、不甘与决绝推向极致,给观众留下强烈震撼,快板的“急”,既是情绪的宣泄,也是对“亡蜀”悲剧的最终控诉。

板式与剧情、人物的融合

《亡蜀鉴》的板式运用并非孤立存在,而是与剧情发展、人物性格深度绑定,以诸葛亮为例:【导板】奠定悲壮基调,【回龙】承接思绪,【慢板】抒发“出师未捷身先死”的遗憾,【原板】交代“托孤”嘱托,形成“起承转合”的完整情感线;而刘禅的唱段则以【西皮流水】【快板】为主,通过“快”节奏凸显其懦弱、慌乱,与忠臣的“慢”形成鲜明对比,强化“昏君误国”的主题,这种“以板塑人、以腔叙事”的手法,使京剧的“唱、念、做、打”与历史故事的“情、理、义、法”完美融合。

相关问答FAQs

问:《亡蜀鉴》中为何多用二黄板式而非西皮来表达核心情感?

答:二黄板式的旋律多“低回婉转”,节奏“舒缓沉郁”,擅长表现“悲、愤、怨、叹”等复杂情感,与《亡蜀鉴》“蜀汉灭亡”的悲剧主题高度契合,剧中诸葛亮、姜维等忠臣的“无奈、遗憾、忠贞”,均需通过二黄的“苦音”(如“滑音”“擲音”)来强化;而西皮板式多“明快激昂”,适合表现紧张、喜悦场景,剧中仅用于刘禅慌乱、邓艾急攻等少数情节,故核心情感以二黄为主,西皮为辅,形成“悲底”与“亮色”的对比。

问:《亡蜀鉴》中的“导板+回龙+慢板”组合有何艺术作用?

答:这是京剧成唱腔的经典“起、承、转、合”结构。【导板】以散板自由起调,先声夺人,奠定情绪基调(如诸葛亮临终的悲壮);【回龙】以一板一眼承接,平稳过渡,引导节奏(从“散”到“稳”);【慢板】则以一板三眼舒展铺陈,充分抒发内心情感(如对北伐的回忆与对君主的劝谏),三者结合形成“散-慢-紧”的节奏变化,既层次分明,又情感连贯,让演员通过“气口”“行腔”“身段”的协同,将复杂情绪层层递进,增强艺术感染力,如诸葛亮唱段通过此组合,将“忠臣”形象塑造得立体而动人。