中国戏曲学院作为我国戏曲教育的最高学府,始终肩负着传承戏曲艺术精髓、推动传统戏曲当代发展的使命,在其教学实践与艺术创作中,“情仇”作为戏曲永恒的核心母题,被赋予了“如烟”般的独特意境——既是对情感纠葛与仇恨恩怨的诗化表达,也是对戏曲艺术虚实相生、意境深远的审美追求,这种“如烟情仇”的呈现,既扎根于传统戏曲的程式化表达,又通过当代创新赋予其新的时代内涵,成为学院艺术探索的重要方向。

戏曲中的“情”,从来不是单一的情绪,而是如烟般弥漫、变幻的复杂体验,在中国戏曲学院的课堂上,学生们通过《牡丹亭》《西厢记》等经典剧目,体会“情不知所起,一往而深”的至情;通过《长生殿》感受“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”的深情与“六军不发无奈何,宛转蛾眉马前死”的悲情,教师们强调,表演“情”需用“唱念做打”的程式化语言将其具象化:如杜丽娘“游园惊梦”的水袖轻扬,是春心萌动的“如烟”飘渺;崔莺莺“临去秋波那一转”的眼神流转,是欲说还休的“情”如烟缕,这种表演要求演员既要有扎实的功底,又要有对人物内心细腻的揣摩,让“情”在程式中自然流淌,似烟般若有若无,却直抵人心。

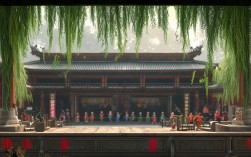

而“仇”,在戏曲中则更多是“如烟”般的恩怨纠缠与历史回响,从《赵氏孤儿》的十年隐忍复仇,到《窦娥冤》的感天动地冤仇,学院的创作与教学始终在探讨“仇”的复杂性,不同于西方戏剧中尖锐的冲突对立,中国戏曲的“仇”常被置于家国、伦理的宏大叙事中,带有“如烟”般的厚重与苍凉,例如学院新编京剧《如烟》,以民国梨园行的兴衰为背景,将个人情仇与时代洪流交织,通过“闪回”“旁白”等手法,让恩怨往事如烟般在舞台上层层铺展,既有“风萧萧兮易水寒”的决绝,也有“十年生死两茫茫”的怅惘,这种处理既保留了戏曲“虚实结合”的传统,又通过现代叙事手法让“仇”的内涵更具当代思考——仇恨或许会随时间消散如烟,但其中的人性光辉与历史教训却历久弥新。

为了更好地诠释“如烟情仇”,中国戏曲学院在教学中注重传统程式与现代审美的融合,下表对比了传统情仇剧目与学院创新作品在表现手法上的异同:

| 维度 | 传统情仇剧目 | 学院创新作品 |

|---|---|---|

| 题材核心 | 家国大义、伦理纲常的宏大叙事 | 个人情感与时代背景的交织 |

| 情感表达 | 程式化、脸谱化(如“忠奸分明”) | 细腻化、人性化(展现人物复杂性) |

| 舞台呈现 | 一桌二景,以虚带实 | 多媒体辅助,虚实结合增强意境 |

| 代表剧目 | 《赵氏孤儿》《窦娥冤》 | 《如烟》《春草闯堂》(新版) |

这种融合并非对传统的背离,而是对戏曲“写意精神”的当代延续,正如中国戏曲学院一位教授所言:“‘如烟’不是模糊,而是留白——给观众想象的空间,让情仇不止于‘爱憎分明’,而有了更深的生命体悟。”学生们在学习中逐渐明白,戏曲的“情仇”从来不是简单的道德评判,而是对人性、命运的诗意观照,如同烟一般,看似轻盈,却承载着千年的文化重量。

相关问答FAQs

Q1:中国戏曲学院在“情仇”主题创作中,如何平衡传统程式与现代审美?

A1:学院强调“守正创新”原则,传统程式(如水袖、眼神、唱腔)是表演的根基,要求学生扎实掌握;在剧本结构、舞台技术上融入现代元素,如用多媒体营造“如烟”的意境,用非线性叙事展现时间的流动,例如新编京剧《如烟》保留了传统唱腔的韵味,却通过灯光切割舞台,让不同时空的“情仇”片段如烟般交织,既让观众感受到戏曲的“美”,又体会到故事的“真”。

Q2:“如烟情仇”这类题材对戏曲演员的表演提出了哪些特殊要求?

A2:首先要求演员具备“以形传神”的功力,通过程化动作(如水袖的“抖、挑、扬”)表现情感的朦胧与复杂;其次需有“共情能力”,深入理解人物在“情仇”中的挣扎与蜕变,避免脸谱化表演;最后还需具备“舞台控制力”,在“如烟”的意境中把握节奏,让情绪的“浓淡”如烟般自然消散,而非刻意渲染,例如表演《如烟》中“旧梦重温”的段落,演员需用若即若离的眼神和轻柔的身段,让观众感受到“情如烟,仇亦如烟”的怅惘。