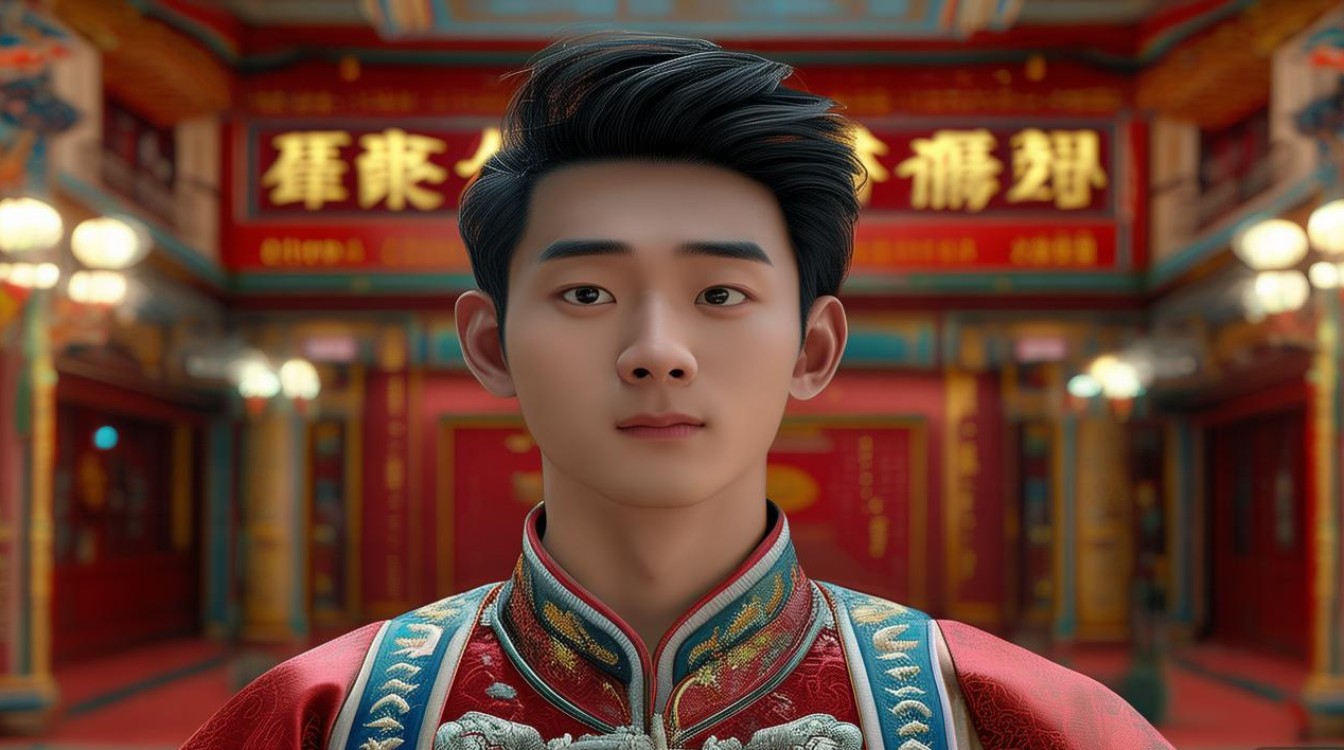

徐腾越,中国戏曲学院教授、博士生导师,国家级非物质文化遗产项目京剧代表性传承人,现任戏曲教育研究所所长,他深耕戏曲领域三十余年,集表演、教学、创作、研究于一身,是中国戏曲教育领域的领军人物之一,为传统戏曲的传承与发展培养了大批优秀人才,作为中国戏曲学院的中坚力量,徐腾越始终以“守正创新”为准则,在戏曲教育、艺术创作、理论研究及文化传播等多个维度贡献卓著,推动着中国传统戏曲在当代的创造性转化与创新性发展。

在中国戏曲学院的教育实践中,徐腾越始终站在教学改革的前沿,他主攻京剧表演与教学,尤其擅长生行(老生、小生)的技艺传承,提出“以技促艺,以艺载道”的教学理念,强调技术训练与艺术修养的深度融合,他认为,戏曲教育的核心不仅是技艺的传授,更是文化精神的传递,为此,他在课程设计中打破传统“口传心授”的单一模式,首创“传统科班训练+现代教育理论+数字化技术”的三维教学体系:严格遵循戏曲科班的“一日功”制度,要求学生清晨练功、喊嗓、吊嗓,下午打磨唱念做打,晚间研读经典剧目;引入现代教育心理学方法,通过“角色模拟”“情境教学”等方式激发学生的创作潜能;他主导引入3D动作捕捉技术,将梅兰芳、周信芳等大师的经典身段数字化建模,帮助学生精准掌握表演细节,减少传统教学中“只可意会不可言传”的模糊性,他主讲的《京剧表演理论与实践》《戏曲角色塑造方法》等课程,连续十年被评为中国戏曲学院“精品课程”,培养的学生中,王璐获第30届中国戏剧梅花奖,李博、张译心等青年演员成为当今京剧舞台的中坚力量,活跃在国家大剧院、上海京剧院等顶级院团。

在艺术创作领域,徐腾越既是严谨的传承者,也是大胆的创新者,他编剧并执导的京剧《镜中鉴》《青丝怨》等剧目,既坚守京剧“以西皮二黄为骨,以程式化表演为魂”的传统美学,又大胆融入现代表达手法,实现了传统题材与当代审美的有机融合。《镜中鉴》以明代清官海瑞的故事为原型,通过“倒叙叙事”与“虚实结合”的舞台设计,将传统京剧的“一桌二椅”与现代多媒体投影结合,在展现海瑞刚正不阿品格的同时,也深入探讨了权力与人性的永恒命题,该剧在第九届中国京剧艺术节上斩获金奖,被评价为“传统京剧现代化的典范”,他对传统剧目的改编同样独具匠心,如将昆曲经典《牡丹亭·寻梦》改编为京剧版,在保留“游园惊梦”核心情节的基础上,融入电子音乐元素,以更贴近年轻观众的听觉体验,该剧在2023年欧洲巡演时,场场爆满,被《纽约时报》赞为“让600年的东方艺术在当代焕发新生机”。

理论研究方面,徐腾越的成果同样丰硕,他出版专著《京剧表演美学探析》《戏曲教育的当代转型》等5部,在《戏曲艺术》《中国京剧》等核心期刊发表论文40余篇,数字化时代戏曲传承与传播研究》系列论文,系统阐述了数字技术对戏曲表演、教学、传播的革新作用,为戏曲的“活态传承”提供了理论支撑,他主持的国家社科基金重大项目“数字化时代戏曲传承与传播研究”,已建立包含1000小时传统剧目影像、300位老艺术家口述史的“数字戏曲档案库”,成为国内戏曲研究的重要数据平台,他提出的“活态传承”理论强调:戏曲传承并非对传统的“博物馆式保存”,而是在保留核心技艺(如“四功五法”)的基础上,通过题材创新、形式革新、传播渠道拓展,让戏曲与当代社会同频共振,这一理论被写入《全国戏曲教育中长期发展规划》,指导着全国戏曲院校的教学实践。

作为中国戏曲学院非遗保护工作的负责人,徐腾越积极推动传统戏曲的“跨界传播”,他牵头成立“传统戏曲创新实验室”,与腾讯、字节跳动等科技企业合作,开发“戏曲AR教学系统”“戏曲元宇宙剧场”等项目,让观众通过VR设备“沉浸式”体验京剧《霸王别姬》的楚汉战场;他策划的“戏曲进校园”项目,编写《中小学戏曲启蒙教材》,覆盖全国200余所学校,通过“戏曲动画课”“学生戏曲社团”等形式,让百万青少年近距离感受戏曲魅力;作为非遗传承人,他带领团队抢救录制尚长荣、李炳淑等老艺术家的表演视频,完成3000余小时的影像资料保存,其中多段濒临失传的武戏身段被录入“国家级非遗档案”。

主要学术与创作成果概览

| 类别 | 名称 | 获奖/影响 |

|---|---|---|

| 学术专著 | 《京剧表演美学探析》 | 教育部人文社科优秀成果二等奖 |

| 学术论文 | 《数字化技术在戏曲教育中的应用》 | 被引次数超200,入选《中国戏曲年度优秀论文》 |

| 戏剧剧目 | 京剧《镜中鉴》 | 第九届中国京剧艺术节金奖 |

| 戏剧剧目 | 京剧《青丝怨》 | 入选国家艺术基金资助项目,全国巡演50余场 |

| 数字化项目 | “数字戏曲档案库” | 国家社科基金重大项目成果,获文化部科技创新奖 |

相关问答FAQs

问:徐腾越在戏曲教学中如何平衡传统与创新的关系?

答:徐腾越认为“传统是根基,创新是活力”,他提出“双轨制”教学理念:要求学生严格遵循传统科班的训练规范,如“冬练三九,夏练三伏”的功法打磨,确保“四功五法”的扎实功底;鼓励学生在掌握传统的基础上进行创新,如在表演中融入现代舞的肢体语言,或用话剧的“内心独白”手法深化人物塑造,他强调:“创新不是对传统的颠覆,而是对传统的激活,就像老树发新芽,根深才能叶茂。”

问:徐腾越如何看待年轻一代对戏曲的兴趣培养?

答:他认为培养年轻兴趣需“从‘走近’到‘走进’”,通过短视频、动漫等年轻人熟悉的载体普及戏曲知识,如制作戏曲动画短片《京剧里的成语故事》,在B站、抖音等平台播放量超千万;降低参与门槛,开设“戏曲体验课”“校园戏曲节”,让学生穿上戏服、画上脸谱,亲身体验“唱念做打”的乐趣,他常说:“戏曲不是老古董,而是流动的活水,只要找到与年轻人对话的方式,他们自然会爱上这门艺术。”