豫剧《红楼梦》作为中国戏曲舞台上的经典剧目,以河南豫剧的艺术形式再现了曹雪芹笔下《红楼梦》的悲情世界,自诞生以来,这部作品凭借其深刻的剧情、独特的唱腔和精湛的表演,成为豫剧发展史上的重要里程碑,也让更多观众通过戏曲这一传统艺术感受到古典文学的永恒魅力。

豫剧《红楼梦》的改编并非简单复刻原著,而是以“宝黛爱情悲剧”为主线,浓缩了小说中“黛玉进府”“共读西厢”“黛玉葬花”“宝玉成亲”“黛玉焚稿”等核心场次,在有限的舞台时空内勾勒出贾府由盛转衰的历史背景,以及林黛玉、贾宝玉、薛宝钗三人之间复杂的情感纠葛,全剧结构严谨,层次分明,既有对封建家族礼教的深刻批判,也有对纯真爱情的细腻描摹,更通过对人物命运的刻画,折射出人生无常、世事如梦的哲学思考。

剧情与场次:以情为骨,以悲为魂

豫剧《红楼梦》的剧情以林黛玉进入贾府为开端,逐步展开人物关系与矛盾冲突,以下是主要场次及核心内容梳理:

| 场次 | 情节核心 | 唱腔与表演特点 |

|---|---|---|

| 黛玉进府 | 林黛玉初入贾府,与贾宝玉、薛宝钗初次见面,感受贾府的富贵与森严礼教。 | 闺门旦唱腔细腻婉转,通过“慢板”“二八板”表现黛玉的敏感与孤独;眼神戏丰富,传递初入环境的拘谨与不安。 |

| 共读西厢 | 宝黛在沁芳桥共读《西厢记》,情感共鸣,互生情愫。 | 对唱形式,融合“豫东调”的明快与“豫西调”的哀婉,旋律起伏中展现青春的悸动与对自由爱情的向往。 |

| 黛玉葬花 | 黛玉见落花感怀身世,吟诵《葬花吟》,抒发“花谢花飞飞满天”的悲情。 | “哭腔”运用极致,唱腔如泣如诉,配合水袖、台步等身段,将黛玉的多愁善感与对命运的抗争表现得淋漓尽致。 |

| 宝玉挨打 | 贾政因宝玉结交优伶、违背礼教而毒打宝玉,黛玉探望,两人情感升华。 | 老生唱腔刚劲有力,体现贾政的封建家长权威;小生与闺门旦对唱,情感真挚,凸显宝黛爱情的患难与共。 |

| 宝玉成亲 | 贾母、王夫人等人“掉包计”,让宝玉与宝钗成亲,黛玉得知病情恶化。 | 喜庆场景与悲情氛围形成强烈对比,宝玉的“傻唱”与宝钗的“隐忍”唱腔,反衬出黛玉命运的悲剧性。 |

| 黛玉焚稿 | 黛玉听闻宝玉成亲,绝望中焚烧诗稿,临终前呼喊“宝玉,宝玉,你好……” | “垛板”与“紧拉慢唱”结合,唱腔由弱渐强再转弱,配合焚稿的动作,将人物内心的悲愤、绝望推向高潮,成为全剧最催泪场次。 |

| 宝玉出家 | 宝玉在黛玉死后看破红尘,弃家出走,遁入空门。 | 须生唱腔苍凉悲怆,节奏由缓到急,通过“甩腔”表现人物从迷茫到顿悟的心路历程,结尾处灯光渐暗,余韵悠长。 |

艺术特色:豫剧韵味与古典文学的融合

豫剧《红楼梦》的成功,离不开其对豫剧传统艺术的坚守与创新,以及对《红楼梦》文学内核的精准把握。

在唱腔设计上,该剧充分挖掘了豫剧“唱、念、做、打”中的“唱”为核心的特点,将豫剧的“豫东调”(高亢激昂)与“豫西调”(哀婉深沉)巧妙结合,以贴合不同人物的情感基调,林黛玉的唱腔以“豫西调”为主,旋律低回婉转,如“秋风扫落叶般”的凄凉;贾宝玉的唱腔则融合“豫东调”的明亮与“豫西调”的缠绵,既表现其贵族公子的潇洒,又传递其对封建礼教的叛逆,剧中大量运用“哭腔”“甩腔”“垛板”等板式变化,通过声音的强弱、快慢、抑扬,精准传递人物内心的悲喜,让观众在“听戏”中感受“共情”。

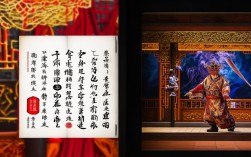

舞台呈现上,该剧既保留了豫剧传统程式化的表演,如“水袖功”“台步”“眼神戏”,又融入了现代舞台技术,通过灯光、布景、多媒体等手段营造意境。“黛玉葬花”一场,舞台上以飘落的桃花、斑驳的树影为背景,配合柔和的灯光与凄美的唱腔,构建出“花谢花飞飞满天,红消香断有谁怜”的诗意场景;“宝玉出家”时,通过旋转的舞台与渐暗的灯光,象征贾府的衰败与宝玉的顿悟,虚实结合,增强了舞台的视觉冲击力。

人物塑造上,该剧突破了传统戏曲“脸谱化”的局限,注重对人物内心的挖掘,林黛玉的“孤傲与敏感”、贾宝玉的“叛逆与纯真”、薛宝钗的“端庄与隐忍”,都通过细腻的表演得以展现,演员在饰演黛玉时,不仅通过唱腔传递情感,更通过微妙的表情变化(如蹙眉、凝视、落泪)和身段动作(如葬花时的轻柔、焚稿时的颤抖),让这一经典形象在舞台上“活”了起来,引发观众对人物命运的深刻思考。

经典唱段与演员传承

豫剧《红楼梦》中,多段唱腔已成为豫剧经典,广为传唱。《黛玉葬花》中的“花谢花飞飞满天”一段,堪称豫剧唱腔的典范,这段唱词以原著《葬花吟》为基础,经豫剧音乐家改编,旋律如泣如诉,既有对落花的怜惜,也有对自身命运的悲叹,成为无数豫剧演员的“必修课”。《宝玉哭灵》中的“林妹妹,林妹妹,你死得好苦哇”、《焚稿》中的“我本是个多愁多病身”等唱段,也都因情感真挚、唱腔优美而深入人心。

在演员传承方面,豫剧《红楼梦》历经几代艺术家的打磨,早期版本中,豫剧大师阎立品饰演的林黛玉堪称经典,她以“闺门旦”的细腻表演,将黛玉的才情与悲情融为一体,形成了独特的“阎派”艺术风格,后经魏云、王清芬、牛淑贤等名家演绎,该剧在不同时代焕发出新的生命力,青年演员在继承传统的基础上,融入现代审美,通过更贴近生活的表演和更具张力的唱腔,让年轻观众也对这部经典剧目产生共鸣。

文化影响与时代价值

作为一部改编自古典文学的戏曲作品,豫剧《红楼梦》不仅是对《红楼梦》的“戏曲化”诠释,更是对豫剧艺术本身的一次创新与突破,它打破了传统戏曲“只重形式、忽视内容”的局限,将文学深度与艺术美感相结合,提升了豫剧的文化品位,自首演以来,该剧在全国范围内巡演,累计演出数千场,观众覆盖老中青三代,成为连接传统与现代、戏曲与观众的桥梁。

豫剧《红楼梦》也承载着重要的文化传承价值,在当代文化多元的背景下,如何让传统戏曲走进年轻人的生活,是亟待解决的问题,该剧通过经典故事与现代舞台的结合,让年轻观众在欣赏戏曲的同时,了解《红楼梦》的文学经典,感受传统文化的魅力,剧中对封建礼教的批判、对人性自由的追求,也具有超越时代的现实意义,引发观众对人生、爱情、命运的思考。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《红楼梦》与其他剧种(如越剧、京剧)的《红楼梦》改编相比,有何独特之处?

A1:豫剧《红楼梦》的独特之处在于其鲜明的“豫剧韵味”与“中原文化底色”,与越剧的“柔美婉约”、京剧的“程式严谨”不同,豫剧以“高亢激昂”与“哀婉深沉”的唱腔对比,更突出人物情感的跌宕起伏,黛玉的唱腔融入了河南方言的“土味”与质朴,更具生活气息;舞台表演上,豫剧的“粗犷”与“细腻”结合,如“宝玉挨打”中的“打棍”程式,展现了豫剧武戏的张力,这与越、京等剧种侧重文戏的演绎形成差异,豫剧《红楼梦》更强调“悲剧性”的集中爆发,如“黛玉焚稿”场次,通过唱腔与动作的极致渲染,让观众在短时间内感受到强烈的情感冲击,体现了中原文化“悲壮美”的审美特质。

Q2:对于没有接触过豫剧或《红楼梦》的观众,观看豫剧《红楼梦》时需要注意哪些方面,才能更好地理解剧情和欣赏艺术?

A2:建议提前了解《红楼梦》原著的主要人物关系(如宝黛钗三角关系、贾府家族结构)和核心情节(如“金玉良缘”“木石前盟”),这有助于理解戏曲的剧情走向,关注豫剧的“唱腔特点”,如“豫东调”的明亮、“豫西调”的哀婉,以及不同板式(如慢板、二八板、快板)所表达的情感差异——慢板多用于抒情,快板多用于表现激动或紧张的情绪,留意演员的“身段表演”,如水袖的挥舞(表现悲喜)、眼神的变化(传递内心活动)、台步的轻重(体现人物身份与心境),这些都是戏曲“无声胜有声”的表达方式,不必纠结于“听懂所有唱词”,豫剧的“以声传情”更注重旋律与情感的共鸣,可通过演员的表演、音乐的起伏和舞台氛围,整体感受剧情的悲欢离合与艺术的魅力。