上党戏曲作为山西地方戏曲的重要分支,以其高亢激越的唱腔、生动鲜活的表演和深厚的历史底蕴,在三晋大地上绽放着独特的艺术光彩,在这片戏曲沃土中,郝同生先生无疑是上党梆子领域的一位标志性人物,他以毕生精力投身于戏曲艺术,在继承传统的基础上锐意创新,不仅塑造了众多经典舞台形象,更对上党梆子的传承与发展作出了不可磨灭的贡献。

郝同生于上世纪30年代出生于山西长治(古称上党)的一个梨园世家,自幼耳濡目染戏曲艺术,12岁便考入上党戏剧学校,正式开启了他的戏曲生涯,在校期间,他师从上党梆子老艺人郝聘之、吴婉芝等,主攻老旦兼演青衣,凭借过人的天赋和刻苦的钻研,很快在同龄人中脱颖而出,17岁那年,他凭借在《秦香莲》中饰演的秦香莲一角,首次登台便引起轰动,其唱腔的醇厚婉转、表演的细腻传神,让观众看到了一位戏曲新星的崛起,此后,他在《杨八姐游春》中饰演的佘太君,既有老旦的沉稳庄重,又不失巾帼英雄的豪迈气概,成为其早期代表作品,奠定了他在上党梆子界的地位。

作为上党梆子的代表性艺术家,郝同生的艺术成就不仅在于对传统剧目的精彩演绎,更在于他对剧种艺术的创新与发展,他在继承上党梆子传统唱腔的基础上,广泛吸收晋剧、蒲剧等兄弟剧种的演唱技巧,形成了自己独特的艺术风格,他的唱腔以“刚柔并济”著称,既有梆子腔的高亢激越,如《三上轿》中崔金定“哭夫”一段,他运用“炸音”“脑后音”等技巧,将人物的悲愤绝望表现得淋漓尽致;又有青衣唱腔的细腻婉转,如《春秋配》中姜秋莲“捡柴”一折,他以“慢板”“垛板”的交替运用,将少女的娇羞与哀愁刻画得入木三分,在表演上,他注重“以情带戏,戏中有情”,无论是大家闺秀的端庄贤淑,还是市井妇人的泼辣爽朗,他都能通过精准的身段、眼神和念白,赋予人物鲜明的个性,让观众在欣赏艺术的同时,更能感受到人物内心的情感波澜。

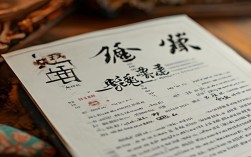

郝同生先生的艺术生涯中,塑造了众多深入人心的舞台形象,这些角色不仅展现了他在表演上的多面性,也体现了他对剧本和人物的深刻理解,以下是他部分代表剧目及角色塑造的简要梳理:

| 剧目名称 | 扮演角色 | 艺术特色 | 社会影响 |

|---|---|---|---|

| 《秦香莲》 | 秦香莲 | 唱腔悲怆婉转,表演刚柔并济,尤其是“见皇姑”“见包公”等场次,将秦香莲的坚韧与绝望展现得催人泪下 | 成为上党梆子经典剧目,至今仍被广泛传演,被誉为“郝派”秦香莲的范本 |

| 《杨八姐游春》 | 佘太君 | 身段挺拔威武,念白铿锵有力,融合老旦的沉稳与武生的豪迈,塑造了一位深明大义、智勇双全的母亲形象 | 奠定了其“老旦行当”的领军地位,该剧被多家剧团移植,影响辐射周边省份 |

| 《三上轿》 | 崔金定 | 以“哭”戏见长,运用“滚白”“哭板”等板式,配合水袖功,将崔金定被迫改嫁前的悲愤与决绝推向极致 | 成为上党梆子“苦戏”的经典,其“三哭”唱段被戏迷广为传唱 |

| 《忠义侠》 | 周母 | 唱腔中融入晋中民歌元素,表演注重细节,如“纺线”一场,通过手指的细微动作展现人物的沧桑与期盼 | 开拓了上党梆子现代戏的表现形式,为传统剧种注入新的活力 |

除了舞台表演上的卓越成就,郝同生先生对上党梆子的传承与贡献同样令人敬佩,他深知传统艺术的延续需要后继有人,因此从上世纪70年代起,他便积极投身于戏曲教育工作,先后担任上党梆子剧团团长、长治戏曲学校校长等职,在教学过程中,他坚持“因材施教、德艺双馨”的理念,不仅传授学生唱腔、身段等表演技巧,更注重培养他们对戏曲文化的理解和敬畏之心,他的学生中,许多已成为上党梆子领域的骨干力量,如国家一级演员、梅花奖得主陈素琴等,他们继承了郝先生的艺术精髓,成为推动上党梆子发展的中坚力量,他还致力于传统剧目的整理与挖掘,带领团队抢救录制了十余部濒临失传的上党梆子传统剧目,为后人留下了宝贵的艺术财富。

郝同生先生的艺术成就得到了社会各界的广泛认可,他先后荣获“国家级非物质文化遗产代表性传承人”“山西省人民艺术家”等称号,并多次受邀参加全国性的戏曲展演活动,他的表演不仅深受山西观众的喜爱,更走出山西,在北京、上海、西安等地引起轰动,让更多人领略到了上党梆子的独特魅力,他常说:“戏曲是老祖宗传下来的宝贝,我们这一代人要守好它,更要传好它。”这句话不仅是他艺术人生的真实写照,更是他对戏曲艺术最深沉的热爱与坚守。

年逾八旬的郝同生先生虽已淡出舞台,但他对上党梆子的热爱从未减退,他依然关注着剧种的发展,时常为青年演员指点迷津,参与戏曲进校园、进社区等公益活动,用实际行动践行着“传承非遗、弘扬文化”的使命,郝同生先生用一生的艺术实践,诠释了一位戏曲名家的责任与担当,他的艺术精神和人格魅力,将永远激励着后来者为上党梆子的传承与发展而不懈奋斗。

FAQs

问:郝同生的唱腔艺术对上党梆子产生了哪些具体影响?

答:郝同生的唱腔在继承上党梆子传统“梆子腔”高亢激越的基础上,融入了晋东南民歌的细腻婉转和晋剧、蒲剧等剧种的润腔技巧,形成了“刚柔并济、声情并茂”的独特风格,他尤其擅长运用“脑后音”“炸音”“滑音”等技巧,增强了唱腔的表现力和感染力,其代表唱段如《秦香莲》“见皇姑”、《三上轿》“哭夫”等,不仅成为上党梆子唱腔的经典范例,更被后辈演员广泛借鉴和学习,推动了上党梆子唱腔艺术的创新与发展,他提出的“以情带声、声情合一”的演唱理念,也成为上党梆子表演艺术的重要理论指导。

问:郝同生在培养上党梆子后备人才方面有哪些具体举措?

答:郝同生在人才培养上采取了多项举措:一是担任长治戏曲学校校长期间,亲自制定教学大纲,开设唱腔、身段、念白、传统文化等课程,注重理论与实践结合;二是推行“师徒制”与“班级授课制”相结合的模式,针对学生嗓音、形貌等条件因材施教,培养了一批专长各异的人才;三是带领学生深入农村、矿区采风,体验生活,引导他们从生活中汲取艺术养分;四是整理改编传统剧目,如《天波楼》《夺秋魁》等,作为教学实践剧目,让学生在排演中掌握传统表演精髓,这些举措不仅为上党梆子培养了大量优秀人才,更形成了系统的人才培养体系,为剧种的持续发展奠定了坚实基础。