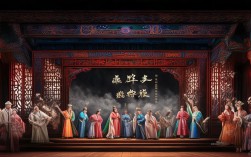

京剧《秦香莲》是中国戏曲宝库中家喻户晓的经典剧目,作为“戏曲大全”里以伦理道德、社会批判为核心的代表作,其故事历经数百年传承,在京剧舞台上绽放着不朽的艺术魅力,该剧源于民间传说,经明清话本、戏曲改编,最终在京剧形成过程中成为“青衣行当”的看家戏之一,深刻反映了封建社会底层妇女的悲惨命运,也寄托了民众对正义与良知的朴素追求。

故事背景与剧情梗概

《秦香莲》的故事发生在北宋年间,原为书生陈世美的妻子秦香莲,在家乡连年灾荒、抚养公婆与幼子的艰难境地下,携子女进京寻夫,此时的陈世美已考中状元,被招为驸马,为攀附权贵,竟隐瞒婚史,拒不相认,秦香莲闯宫鸣冤,反被驱赶;后得丞相王延龄相助,陈世美仍执迷不悟,甚至派家将韩琪追杀灭口,韩琪得知真相后,放走秦香莲母子自刎,秦香莲无奈之下,携子女拦道告状,被包拯受理,在公堂上,陈世美倚仗皇亲身份抵赖,包拯不畏权势,以“铡美案”正国法,终使正义得以伸张。

全剧以“寻夫—被拒—告状—铡美”为主线,层层递进,将家庭伦理悲剧与社会矛盾交织,既有夫妻离散的悲情,又有官场黑暗的揭露,更有清官断案的激荡,情感张力与戏剧冲突贯穿始终。

艺术特色与经典呈现

京剧《秦香莲》的艺术成就,集中体现在唱腔设计、表演程式与人物塑造上,堪称京剧“唱念做打”的典范。

唱腔:以声传情,动人心魄

唱腔是京剧的灵魂,《秦香莲》的唱段紧扣人物心境,成为青衣行当的“试金石”,秦香莲的唱腔以【二黄】、【反二黄】为主,如“躬身施礼相公拜”一段,【二黄慢板】婉转凄凉,将多年寻夫的艰辛、初见丈夫的期盼与失望融入旋律;“夫在时对菱花常把眉儿画”则通过【反二黄导板】转【反二黄原板】,回忆往昔美好生活,对比当下惨境,声泪俱下,而包拯的唱腔则以【西皮】、【二黄】的花脸唱腔为主,如“驸马爷近前看端详”一段,【西皮导板】转【西流水】,节奏沉稳,字字铿锵,既展现包拯的威严,也暗含对世态炎凉的慨叹。

表演:程式化动作中的情感冲击

京剧的表演讲究“无动不舞”,《秦香莲》中程式化动作与人物情感高度融合,秦香莲的“跪街”一场,青衣的“跪步”、“甩发”等程式,配合悲切的念白,将走投无路的绝望、对负心夫的控诉表现得淋漓尽致;陈世美“见皇姑”时的“背躬”与“甩袖”,通过细微动作暴露其虚伪与冷酷;包拯“铡美”前的“撩髯”、“顿足”,则凸显其内心的挣扎与决断,这些程式并非简单技巧,而是人物情感的延伸,让观众在“看戏”中“入戏”。

人物:立体多元,善恶分明

剧中人物形象鲜明,善恶对比强烈,秦香莲是传统劳动妇女的缩影:善良坚韧、深明大义,面对丈夫的背叛与权贵的压迫,她不卑不亢,以弱女之身讨回公道,成为“贤妻良母”与“反抗者”的双重象征;陈世美则是封建科举制度下“负心汉”的典型,其形象的复杂性(才华与自私并存)引发观众对人性与制度的反思;包拯作为“清官符号”,其“铁面无私”不仅是对个人品德的颂扬,更是民众对公平正义的向往。

文化价值与传承影响

作为“戏曲大全”中的伦理剧代表,《秦香莲》超越了单纯的娱乐功能,承载着深厚的文化内涵,从社会层面看,它批判了封建社会对女性的压迫、科举制度对人性的扭曲,以及皇权特权对司法的干预,具有强烈的现实意义;从艺术层面看,其成熟的剧本结构、经典的唱腔设计与表演范式,为后世戏曲创作提供了范本,至今仍是京剧教学与演出的必修剧目。

百余年来,《秦香莲》历经名家演绎,不断焕发新生,早期“四大名旦”中的程砚秋、尚小云等均塑造过不同风格的秦香莲,各有侧重;现代演员如李炳淑、王蓉蓉等,在继承传统的基础上融入新的理解,使角色更具时代感,该剧还被改编成电影、电视剧、地方戏等多种艺术形式,从舞台走向荧幕,成为跨媒介的经典。

《秦香莲》关键信息概览

| 剧情阶段 | 关键情节 | 艺术表现 | 情感主题 |

|---|---|---|---|

| 送夫赶考 | 秦香莲送陈世美赴京应试 | 青衣【二黄原板】送别 | 夫妻离别、期盼 |

| 灾荒寻夫 | 秦香莲携子进京寻夫 | 【反二慢板】叙事 | 艰辛困苦、希望 |

| 宫廷拒认 | 陈世美不认妻儿 | 花脸【西皮散板】斥责 | 负心薄幸、权势压人 |

| 韩琪放走 | 家将韩琪自刎放走秦香莲 | 武生“自刎”程式 | 侠义良知、人性光辉 |

| 公堂铡美 | 包拯铡死陈世美 | 铜锤花脸“铡美”动作 | 正义伸张、善恶有报 |

相关问答FAQs

Q1:京剧《秦香莲》中秦香莲的经典唱段有哪些?如何体现人物情感?

A1:秦香莲的经典唱段包括“躬身施礼相公拜”(【二黄慢板】)、“夫在时对菱花常把眉儿画”(【反二黄导板】转【反二黄原板】)、“见驸马与香莲把话讲”(【二黄散板】)等。“夫在时”一段通过回忆往昔“菱花画眉”“红袖添香”的温馨,对比当下“饥寒交迫”“骨肉分离”的惨状,【反二黄】特有的低回婉转与跌宕起伏,将人物从思念到悲愤的情感转折淋漓尽致地展现;“见驸马”则以散板的自由节奏,配合哽咽的念白,将“怒其不争、哀其不幸”的复杂心境融入唱腔,成为青衣“以声传情”的典范。

Q2:为什么《秦香莲》能成为京剧中的经典剧目?其“经典性”体现在哪些方面?

A2:《秦香莲》的经典性源于其“故事真实、情感共鸣、艺术精湛”的三重统一,故事取材于民间传说,反映了封建社会底层妇女的普遍遭遇,善恶有报的结局符合民众的伦理期待,具有广泛的社会共鸣;艺术上,其唱腔设计(如【二黄】【反二黄】的巧妙运用)、表演程式(如“跪街”“铡美”的经典动作)与人物塑造(秦香莲的坚韧、陈世美的复杂、包拯的威严)达到高度统一,成为京剧艺术的集大成者;其主题超越时代,对“正义”“良知”“家庭责任”的探讨至今仍具现实意义,使其历经百年而不衰,成为“戏曲大全”中不可或缺的伦理剧标杆。