豫剧《包公案》作为传统戏曲中的经典剧目,以北宋名臣包拯为主角,通过10集的精彩演绎,展现了包公在开封府断案如神、刚正不阿的形象,以及“清官文化”中蕴含的正义与仁爱,该剧集将民间传说与历史故事深度融合,通过跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和浓郁的豫剧特色,成为观众心中的经典之作。

剧情脉络:忠奸善恶的交锋

《包公案》10集全集以“包公断案”为主线,串联起多个独立又相互关联的经典案件,从第1集《铡美案》中包公不顾皇亲国戚压力,铡死负义忘恩的陈世美,到第2集《铡包勉》里“大义灭亲”的律法无情;从第3集《狸猫换太子》中为李妃沉冤昭雪,到第4集《打龙袍》里仁宗皇帝认母尽孝;再到第5集《乌盆记》为冤魂申冤、第6集《赤桑镇》训诫侄儿、第7集《秦香莲》续写悲歌、第8集《黄金印》智破贪腐、第9集《巧断乌纱》不畏权贵,最终以第10集《包公辞朝》功成身退收尾,每一集都围绕一个核心案件展开,既有“情与法”的激烈冲突,也有“忠与奸”的鲜明对立,在扣人心弦的剧情中,传递出“法理不阿、民心为天”的核心价值观。

核心剧集解析:经典案件的永恒魅力

为更清晰展现10集内容,以下表格分集介绍各集主题与核心冲突:

| 集数 | 主题 | 核心案件 | 经典冲突与意义 |

|---|---|---|---|

| 1 | 铡美显威 | 陈世美抛妻弃子 | 皇权与律法的对抗,彰显“王子犯法与庶民同罪” |

| 2 | 铡包勉 | 包勉贪赃枉法 | 亲情与正义的抉择,体现“律法无私” |

| 3 | 狸猫换太子 | 李妃冤案沉雪 | 宫廷阴谋与民间疾苦,包公智斗郭槐 |

| 4 | 打龙袍 | 仁宗认母 | 孝道与伦理的回归,展现“官民同心” |

| 5 | 乌盆记 | 刘世昌冤魂诉冤 | 超自然与现实断案结合,凸显“善恶有报” |

| 6 | 赤桑镇 | 包公训诫侄儿包拯 | 家风与律法的统一,强调“严于律己” |

| 7 | 秦香莲 | 陈世美余党反扑 | 底层百姓的悲苦与清官担当 |

| 8 | 黄金印 | 贪官伪造证据 | 智慧与贪腐的较量,展现“抽丝剥茧”的断案手段 |

| 9 | 巧断乌纱 | 权贵干预司法 | 权力与正义的博弈,包公“不惧权贵” |

| 10 | 包公辞朝 | 功成身退 | 清官形象的升华,留下“青天”精神遗产 |

角色塑造:立体鲜活的人物群像

包拯是全剧的核心人物,其形象通过“黑脸月牙”“铁面无私”的外在特征与“爱民如子”“智勇双全”的内在品质相结合,豫剧表演中,包公的唱腔以“黑头”为主调,苍劲浑厚,如《铡美案》中“包龙图打坐在开封府”的唱段,既威严又饱含对百姓的同情,成为豫剧经典,除包公外,王朝、马汉等忠诚护卫,展昭的侠义武生形象,以及陈世美、郭槐等反派角色的狡诈贪婪,共同构成了善恶分明、性格鲜明的人物群像,让观众在剧情冲突中感受到强烈的情感共鸣。

艺术特色:豫剧韵味的极致呈现

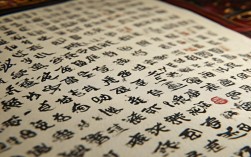

作为豫剧代表作品,《包公案》充分展现了豫剧的艺术魅力,在唱腔上,融合了祥符调的婉转与豫东调的高亢,包公的唱段中多运用“导板”“慢板”“流水板”等板式,既表现人物的威严,又抒发内心的情感;在表演上,虚拟化的舞台程式(如“骑马”“升堂”)与写实的内心刻画相结合,如《乌盆记》中冤魂诉冤的表演,通过演员的身段、眼神营造出阴森悬疑的氛围;在服饰道具上,包公的黑蟒袍、月牙铡、乌纱帽等标志性装扮,既符合人物身份,又具有强烈的视觉冲击力,成为豫剧舞台上的经典符号。

相关问答FAQs

问题1:豫剧《包公案》与京剧包公戏在艺术表现上有何差异?

解答:两者在唱腔、表演风格和地域文化特色上存在明显差异,唱腔方面,豫剧《包公案》以祥符调、豫东调为基础,唱腔质朴豪放,贴近民间生活,如包公的唱段多用真声,更显刚直;而京剧包公戏以西皮、二黄为主要板式,唱腔更为华丽婉转,注重程式化表演,表演风格上,豫剧更强调“接地气”,如《铡美案》中包公与秦香莲的对手戏,融入了河南方言的韵味,情感表达更直接;京剧则更注重“写意”,通过身段、水袖等动作的程式化组合,凸显人物的威严与气度,豫剧《包公案》在剧情编排上更侧重民间传说,如《狸猫换太子》带有更强的传奇色彩;京剧则常结合历史背景,更强调“忠君”与“爱国”的主题。

问题2:《包公案》中的“铡”系列案件为何能成为经典?

解答:“铡”系列案件(如《铡美案》《铡包勉》)之所以成为经典,首先在于其强烈的戏剧冲突——将“情与法”“权与法”的矛盾推向极致,如陈世美身为驸马却抛弃妻儿,包公面对皇权压力仍坚持律法,这种“小人物对抗强权”的设定极易引发观众共鸣,人物形象鲜明:包公的“铁面无私”与“柔情为民”,陈世美的“忘恩负义”与“权势熏天”,形成鲜明对比,让观众在善恶对立中获得情感宣泄,其现实意义深远:案件折射出古代社会“司法不公”的痛点,而包公“法理不阿”的断案精神,至今仍传递着“公平正义”的价值观,成为传统文化中“清官文化”的象征,因而跨越时代,历久弥新。