京剧《马前泼水》取材于民间传说“朱买臣休妻”,讲述汉代穷书生朱买臣家境贫寒,其妻何玉容不堪忍受清苦,屡次劝夫未果后坚决要求休妻,多年后朱买臣官拜会稽太守,衣锦还乡时,何玉容羞愧难当,以“马前泼水”为喻求其复合,朱买臣泼水于地,言“若水可收,复你为妻”,何玉容当场羞愤自尽,全剧以极端的戏剧冲突,勾勒出何玉容这一充满矛盾与悲剧色彩的女性形象。

何玉容的形象并非简单的“嫌贫爱富”,而是传统社会底层女性在生存与道德夹缝中的挣扎,初嫁朱买臣时,她也曾是愿意同甘共苦的妻子——朱买臣每日砍柴读书,她独自纺纱织布,寒夜里为他添衣,饥荒时分食野菜,这些细节在老戏本的“贫居叹”一场中有细腻展现,贫困的长度远超她的耐性:朱买臣年近五十仍功名未成,家中“三日无粮,灶冷烟寒”,连孩子都因饥饿夭折,当朱买臣坚持“读书万卷,自然荣显”时,她的绝望已不仅是物质匮乏,更是对未来的彻底幻灭,封建时代女性无独立谋生能力,依附丈夫是唯一生存路径,当这条路径看似通向无尽深渊时,“休妻”成了她抓住的、看似能让自己“活下去”的唯一稻草,她的“狠心”,本质是底层女性在生存压迫下的极端自救,只是自救的方式最终将自己推向了更深的悲剧。

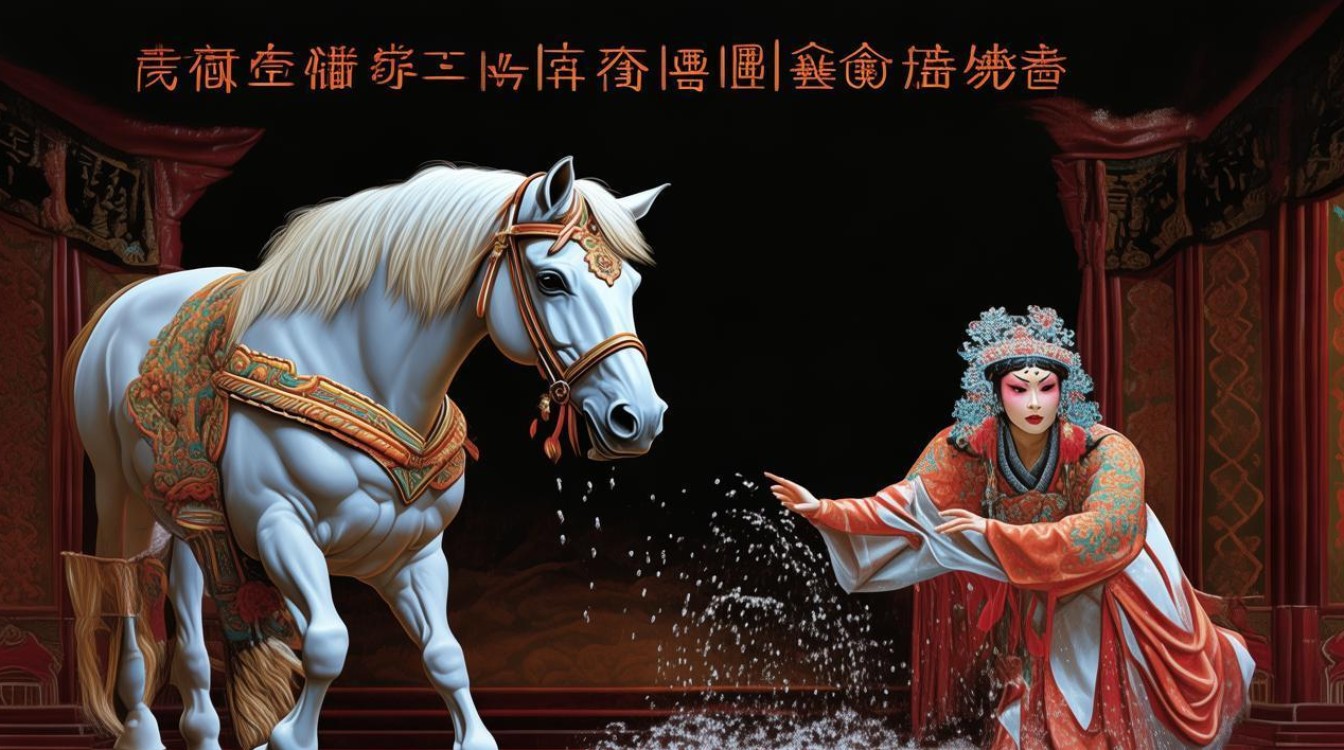

京剧表演中,何玉容的性格层次通过程式化动作与唱腔被赋予血肉,早期“家贫”场次,演员多用“搓步”表现操劳,水袖半掩面庞,眼神躲闪间透着疲惫;唱腔以【西皮原板】为主,“奴本当纺纱到夜半,怎奈是米缸无米灶无烟”的唱词,尾音微微颤抖,将强撑的坚韧与难掩的哀怨糅合在一起,转折点“逼休”一场,她跪地拽住朱买臣衣角,唱【二黄导板】“他读书人全不顾妻儿命”,突然拔高的嗓音带着撕裂感,水袖猛地甩向朱买臣,动作从“哀求”变为“决绝”,正是内心矛盾总爆发的体现,而“泼水”一折,当她看到朱买臣的官仪,先是眼神呆滞,继而身体摇晃,唱【反二黄】“见泼水难收我心悔恨”,此处演员多以“跪步”后退,水袖从掩面到垂地,最后以“甩发”动作表现精神崩溃,一个“泼水”的虚拟动作,配合凄厉的唱腔,将悔恨、羞耻与绝望推向极致。

何玉容的悲剧,既是性格的悲剧,更是时代的悲剧,她缺乏对丈夫才华的长期信任,也未能突破“夫为妻纲”的桎梏,将“依附男性”视为唯一价值,最终在“求不得”中毁灭,但若将责任全归于她,便忽视了封建社会对女性的系统性压迫:她没有受教育的机会,没有选择职业的自由,甚至没有掌控自己身体的权利——在“七出”之条下,丈夫“无子”“淫佚”“不事舅姑”皆可休妻,而妻子“口多言”“盗窃”“妒忌”亦然,她的“不愿同贫”,在当时的道德框架下甚至被部分人视为“有主见”,这种扭曲的评价体系,本身就是悲剧的土壤。

何玉容的形象之所以历经百年仍能引发共鸣,正因她撕开了传统道德温情脉脉的面纱,暴露出底层女性在生存压力下的真实困境,她的“泼水”,泼出的不仅是婚姻的覆灭,更是对封建女性命运的绝望诘问——当依附成为枷锁,当道德成为压迫的工具,人该如何自处?京剧通过这一极端故事,让观众在唏嘘中看见人性的复杂,也看见时代的烙印。

相关问答FAQs

问:何玉容的悲剧是性格悲剧还是时代悲剧?

答:何玉容的悲剧是性格与时代交织的必然结果,从性格看,她缺乏坚韧的意志和对丈夫才华的长期信任,面对贫困时选择逃避而非共担,最终因“一念之差”酿成终身悔恨;从时代看,封建社会“男尊女卑”“夫为妻纲”的伦理,剥夺了女性独立生存的权利,使其只能依附男性,当依附对象无法提供保障时,她的“休妻”选择本质是底层女性在压迫下的畸形自救,时代是悲剧的土壤,性格是催化剂,二者共同造就了她的命运。

问:《马前泼水》中何玉容“泼水”的动作有何象征意义?

答:“泼水”是全剧的核心意象,具有多重象征:其一,“覆水难收”,直接喻指她与朱买臣的婚姻无法挽回,如同泼出去的水无法收回;其二,“人生抉择”,她以泼水为喻求复合,实则是想否定自己当年的休妻决定,而朱买臣以“水可收则复”回应,暗示人生的错误无法轻易修正;其三,“女性尊严”,何玉容在泼水后自尽,是对自己“失节”行为的终极审判,也是对封建女性“从一而终”道德观的极端反抗,这一动作将她的悔恨、羞耻与绝望浓缩为极具冲击力的视觉符号,强化了悲剧的感染力。