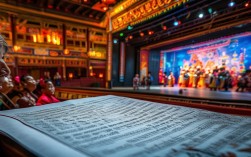

梨园戏曲,作为中国传统文化中的璀璨明珠,千百年来以唱念做打的精妙演绎,悲欢离合的动人故事,在舞台上绽放着永恒的魅力,无数文人墨客为之倾倒,用诗句捕捉其神韵,或描摹戏台的热闹,或刻画角色的情态,或赞叹技艺的高超,为这门艺术增添了深厚的文化底蕴,这些诗句如同一面面镜子,映照出梨园戏曲在不同历史时期的风貌,也让后人在文字中得以窥见那份跨越时空的艺术感动。

从唐代梨园的滥觞,到宋元杂剧的兴盛,再到明清传奇的繁荣,戏曲始终是文人雅士乐于书写的对象,白居易在《霓裳羽衣歌》中描绘宫廷乐舞的盛景:“磬箫筝笛递相搀,击擫弹吹声迤逦。”虽未直言戏曲,却已展现出唐代乐舞表演的繁复与和谐,而梨园作为唐代宫廷训练乐工的场所,正是戏曲艺术的重要源头,杜牧在《润州二首》中写道:“觥船一棹百分空,十五岁前事老翁。”这里的“觥船”或许暗指宴饮时的戏曲表演,酒酣耳热之际,戏台上的悲欢离合与观众的感慨交织,构成了市井生活中的生动图景,元稹在《法曲》中提及“女气雍容檀合箸,歌声缥缈钿罗巾”,则捕捉了表演者雍容的气度与歌声的悠扬,字里行间透着对戏曲艺术的欣赏。

进入宋元,杂剧、南戏逐渐成熟,舞台表演更为丰富,诗句中对戏曲的描绘也更具细节,元杂剧作家关汉卿在《南吕·一枝花·不伏老》中自述“我是个普天下的郎君领袖,盖世界浪子班头”,虽非直接写戏曲,却道出了戏曲演员与市井文化的紧密联系,明代汤显祖的《牡丹亭》被誉为“一生四梦,得意处唯在牡丹”,其“情不知所起,一往而深”的主题,不仅让戏曲故事动人心魄,也引得后人以诗句赞叹:“为情而死为情生,魂梦依依绕画庭。”清代孔尚任的《桃花扇》借离合之情,写兴亡之感,眼看他起朱楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了”的唱词,成为经典,而诗人吴梅村则以“白骨青灰长艾萧,桃花扇底送南朝”的诗句,将戏曲的悲情与历史的沧桑融为一体,诗句与戏文相得益彰,深化了作品的感染力。

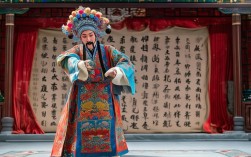

戏曲表演中的“行当”是独特的艺术体系,生旦净丑各具特色,文人墨客在诗句中也常对这些角色的情态加以描摹,生行的儒雅、旦行的婉约、净行的豪迈、丑行的诙谐,都在诗句中留下了生动的剪影,以生行为例,老生的苍劲、小生的俊逸,常被诗人用意象化的语言表现,如“白髯如雪怒冲冠,一声高唱动云峦”,寥寥数语便勾勒出老生扮演的伍子胥怒发冲冠、声震四座的形象;而“扇摇公子风流态,步引佳人顾盼情”则描绘了小生扇子功的潇洒与角色的多情,旦行中的青衣、花旦更是诗句中的常客,梅兰芳扮演的杨贵妃“水袖轻扬似柳扶,低眉浅笑醉人初”,张伯驹笔下的杜丽娘“姹紫嫣红开遍,都付与断井颓垣”,将青衣的端庄与花旦的灵动刻画得入木三分,净行的“架子花脸”则以身段、表情见长,“黑脸如墨立如钟,一声铡美震九重”展现了铜锤花脸的威猛,“眉似刀眼似电,嬉笑怒骂皆画卷”则写出了架子花脸的丰富表现力,丑行的诙谐更是为戏曲增添了不少趣味,“科诨插科解语花,嬉笑怒骂皆入画”,无论是文丑的机智还是武丑的灵巧,都在诗句中透着生活的智慧与幽默。

戏曲的声腔是其灵魂所在,不同的声腔体系各有韵味,诗句中对唱腔的描绘也极具音乐性,昆曲被称为“水磨调”,其唱腔婉转细腻,如“腔转昆山玉,音流太液泉”,将昆曲的清丽比作昆山美玉与太液清泉,极言其音色的纯净与流畅,京剧的“西皮二黄”则激昂与深沉并存,“西皮起处春雷动,二黄落时夜雨寒”,上句写西皮的明快热烈,如春雷乍响,下句写二黄的苍凉悲怆,似夜雨敲窗,一扬一抑间尽显京剧声腔的张力,地方戏的声腔更是各有千秋,越剧的“吴侬软语”如“越韵吴侬软似纱,莺啼燕语绕人家”,用柳絮与莺啼比喻其柔美;秦腔的“吼秦腔”则“一声秦腔震破天,黄土高坡起狼烟”,以豪放粗犷的笔触写出其高亢激越,这些诗句不仅记录了声腔的特点,更让读者在文字中“听”到了戏曲的音乐之美。

戏曲的情感内核是“情”,无论是爱情、亲情还是家国情怀,都在舞台上被演绎得淋漓尽致,诗句中也常以“情”为纽带,将戏曲与观众的情感相连。《长生殿》中唐明皇与杨贵妃的爱情,“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”的诗句早已深入人心,而戏曲的演绎更让这份爱情有了具象的呈现,“梨园一曲长恨歌,唱尽人间悲欢合”,诗句与戏文交织,道尽了爱情的美好与无常。《窦娥冤》中窦娥的冤屈,“地也,你不分好歹何为地?天也,你错勘贤愚枉做天!”的唱词震撼人心,诗人则以“六月飞雪窦娥冤,一曲悲歌动九泉”呼应这份悲愤,让戏曲的悲剧力量在诗句中进一步升华,梁山伯与祝英台的“化蝶”,更是被诗人以“彩蝶双飞舞翩跹,世间多少有情人”的诗句赞颂,将戏曲的浪漫与永恒传递给每一个读者。

这些描绘梨园戏曲的诗句,如同散落在历史长河中的珍珠,串联起戏曲艺术的发展脉络,也展现了文人与戏曲的深厚情缘,它们不仅是文学创作的成果,更是戏曲文化的重要组成部分,让这门舞台艺术在文字中获得了另一种永恒,通过这些诗句,我们得以穿越时空,感受梨园戏曲的魅力,体会中华传统文化的博大精深。

| 行当 | 代表诗句 | |

|---|---|---|

| 老生 | “白髯如雪怒冲冠,一声高唱动云峦” | 刻画老生扮演的忠臣义士(如伍子胥)的苍老形象与激昂唱腔,突出其气势与悲壮。 |

| 青衣 | “水袖轻扬似柳扶,低眉浅笑醉人初” | 描写青衣的柔美身段与端庄神态(如杨贵妃、杜丽娘),展现其婉约与含蓄。 |

| 花脸 | “黑脸如墨立如钟,一声铡美震九重” | 表现净行(铜锤花脸)的威猛形象与洪亮唱腔(如包拯),突出其刚正与豪迈。 |

| 丑行 | “科诨插科解语花,嬉笑怒骂皆入画” | 刻画丑行的诙谐机智与生活化表演(如蒋干、崇公道),体现其幽默与智慧。 |

相关问答FAQs

古代诗句中如何体现戏曲的“虚拟性”特点?

戏曲的“虚拟性”是其重要美学特征,通过程式化的表演象征特定场景,如“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”,这句戏曲谚语虽非严格诗句,却生动体现了虚拟性——演员几个步伐可表现长途跋涉,几个人物可象征千军万马,古代诗句中也常对此加以描绘,如“鞭指千山外,旗扬万里疆,方寸台间天地阔”,以“鞭指”“旗扬”的动作象征行军与征战,“方寸台”与“天地阔”的对比,凸显了戏曲舞台“以虚代实”的魅力,又如“摇橹三声过万滩,船舱内已过江南”,演员摇动虚拟的船橹,通过观众的想象,便完成了“过万滩”“到江南”的空间转换,诗句正是对这种“无实物表演”的艺术升华。

现代诗人笔下的梨园戏曲与古代有何不同?

现代诗人笔下的梨园戏曲在继承传统的基础上,更注重文化反思与时代精神的融入,古代诗句多侧重描绘戏曲的表演技艺、舞台场景或情感故事,如白居易写乐舞、汤显赞牡丹;而现代诗人则常将戏曲视为文化符号,探讨其与传统文化的传承与变迁,旧时戏台是“锣鼓喧天看客挤,老辈摇扇话兴亡”(传统市井景象),现代戏台则可能“旧台梁柱蒙尘厚,新剧唱腔绕梁柔”(反映传统艺术的现代转型),现代诗句更关注戏曲艺人的命运,如“油彩盖不住皱纹深,戏袍裹得住岁月沉”,通过描写艺人的沧桑,折射出戏曲艺术的坚守与不易,体现出更强的现实关怀与人文思考。