戏曲电影《铡美案》作为中国戏曲艺术与电影媒介深度融合的经典范例,既保留了京剧“唱念做打”的精髓,又通过镜头语言的革新实现了传统舞台艺术的现代化转译,这部改编自传统京剧《秦香莲》的作品,以包公铡负心汉陈世美的故事为核心,在方寸银幕间浓缩了忠奸对立、善恶交锋的伦理叙事,成为几代观众心中“正义必胜”的文化符号。

剧情核心与戏剧冲突

《铡美案》的故事源于民间传说,经戏曲艺术加工后,形成了“负心—寻夫—告状—铡美”的经典叙事链:北宋年间,书生陈世美寒窗苦读中状元后,隐瞒已婚娶妻事实,被招为驸马,原配秦香莲携子女进京寻夫,陈世美不仅拒不相认,还命家将韩琪灭口,韩琪良知未泯,自刎前留下血书,秦香莲悲愤之下拦轿喊冤,开封府尹包拯查明真相,不顾国太求情、公主哀求,按律铡死陈世美,维护了人间正义。

剧情的核心冲突围绕“情与法”“忠与奸”展开:陈世美的“忘恩负义”与秦香莲的“坚韧善良”形成道德对立,包公的“铁面无私”与皇权的“法外施恩”构成权力博弈,这种二元对立的结构,既满足了观众对“善有善报、恶有恶报”朴素伦理的追求,也通过“法大于情”的价值取向,传递出传统法律文化中“王子犯法与庶民同罪”的进步思想。

艺术特色:戏曲与电影的融合创新

戏曲电影《铡美案》的成功,在于其对“戏曲美学”与“电影语言”的创造性转化,既未破坏戏曲的程式化表达,又通过电影媒介放大了艺术感染力。

表演与身段的镜头化呈现

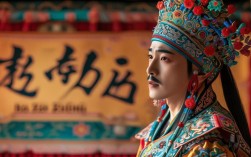

京剧表演讲究“无动不舞”,《铡美案》中,陈世美的虚伪(如“见姑”时的强作镇定)、秦香莲的悲苦(如“见宫”时的跪行哭诉)、包公的威严(如“升堂”时的髯口功、眼神运用),均通过程式化动作传递人物性格,电影镜头则突破了舞台的“第四堵墙”:特写镜头捕捉秦香莲“手托状纸”的颤抖与泪水,强化其无助与绝望;中景镜头展现包公“皱眉沉思”的微表情,凸显其内心的挣扎与决断;慢镜头处理“铡刀落下”的瞬间,将戏剧高潮的紧张感推向极致,这种“镜头贴近表演”的方式,让观众既能欣赏戏曲演员的精湛技艺,又能通过细节共情人物命运。

音乐与唱腔的听觉强化

京剧以“西皮”“二黄”为基本声腔,《铡美案》中,秦香莲的“反二黄慢板”如泣如诉,唱出“夫做高官妻守寡”的凄凉;陈世美的“西皮流水”则节奏明快,暴露其“一朝得势忘本”的骄横;包公的“黑头唱腔”雄浑厚重,彰显“执法如山”的威严,电影通过音轨分层、环境音叠加等技术,增强了音乐的叙事功能:韩琪自刎”一场,背景音乐从急促的锣鼓声转为悲怆的弦乐,配合刀落声与秦香莲的哭喊,形成听觉上的冲击力,让观众沉浸于戏剧氛围。

舞台美术的电影化重构

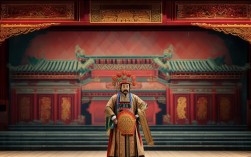

传统舞台布景以“一桌二椅”为骨架,讲究“写意”;电影则通过实景搭建、特效合成等手法,构建出更具真实感的空间,公堂审案”场景,电影还原了北宋开封府的庄重氛围:高悬的“明镜高悬”匾额、肃穆的衙役阵列、包公的黑色蟒袍与月牙铜铡,既保留了戏曲舞台的象征性符号,又通过光影对比(如冷色调的顶光照射包公,凸显其威严)强化了视觉张力,而“驸马府”的富丽堂皇与“破庙”的萧条冷落,则通过场景对比暗示了陈世美的蜕变与秦香莲的苦难,形成“空间叙事”的隐喻。

文化意义与时代价值

《铡美案》作为传统伦理故事的载体,其文化内核在不同时代均引发共鸣,在封建社会,它通过“铡美”的极端情节,批判了科举制度下人性的异化,传递了“孝悌忠信”的儒家伦理;在现代社会,它则被赋予“法治精神”“性别平等”等新解读:秦香莲从“被动受害者”到“主动维权者”的形象,体现了女性意识的觉醒;包公“不畏权贵、依法断案”的行为,成为社会公平正义的象征。

戏曲电影《铡美案》的传播,也为传统艺术的“活态传承”提供了范本,通过电影这一大众媒介,原本局限于剧场舞台的戏曲艺术得以走进影院、电视、网络平台,触达更广泛的观众群体,尤其是年轻一代,2018年京剧电影《新铡美案》在保留经典唱段的基础上,加入了数字化特效(如“包公夜审陈世美”时的光影变幻),并缩短了叙事节奏,更符合现代观众的观影习惯,上映后引发“戏曲电影热”,推动了传统艺术的创新性发展。

不同版本戏曲电影《铡美案》对比

为展现《铡美案》戏曲电影的演变历程,以下列举三个代表性版本的对比:

| 版本名称 | 出品年份 | 导演 | 主演 | 艺术特点 | 文化影响 |

|---|---|---|---|---|---|

| 《铡美案》 | 1964 | 马少波 | 李和曾(包公)、张君秋(秦香莲) | 传统舞台实拍,保留原汁原味唱腔身段,成为京剧教学经典 | 首次将戏曲搬上银幕,奠定“戏曲电影”艺术范式 |

| 《包公铡美案》 | 1992 | 陈怀皑 | 马少良(包公)、王晶华(秦香莲) | 强化镜头叙事,增加“陈世美回忆”闪回,深化人物心理 | 获“中国电影华表奖”,推动戏曲电影市场化探索 |

| 《新铡美案》 | 2018 | 安建 | 于魁智(包公)、李胜素(秦香莲) | 数字化制作,融合交响乐伴奏,加入现代舞美设计 | 吸引年轻观众,入选“中国戏曲电影展映单元” |

戏曲电影《铡美案》不仅是对传统戏曲的“影像化记录”,更是对中华优秀传统文化的创造性转化,它通过戏曲的“程式之美”与电影的“写实之力”,让“包公铡美”这一古老故事在当代焕发新生,既满足了观众对艺术美的追求,也传递了跨越时代的正义价值,随着技术的迭代与观众审美的变化,《铡美案》或将迎来更多改编版本,但其“善恶有报、法理昭彰”的核心精神,必将继续作为文化基因,滋养着一代又一代中国人的精神世界。

相关问答FAQs

Q1:戏曲电影《铡美案》与舞台版《铡美案》的主要区别是什么?

A1:二者在艺术呈现上有显著差异,舞台版《铡美案》依赖“第四堵墙”的剧场空间,演员通过程式化表演(如唱腔、身段)与观众直接互动,叙事节奏相对舒缓,强调“写意”之美;而戏曲电影通过镜头语言(特写、蒙太奇等)重构时空,可捕捉演员细微表情与环境细节,增强代入感,同时借助剪辑与音效技术强化戏剧冲突,更侧重“写实”与“抒情”的结合,电影版可突破舞台限制,加入实景搭建与特效,使场景更真实,而舞台版则以“一桌二椅”的象征性布景突出戏曲的虚拟性。

Q2:为什么《铡美案》中的包公形象能成为民间正义的象征?

A2:包公形象的深入人心,源于其“铁面无私、执法如山”的特质与民间对“公平正义”的渴望,历史上,包拯以“清正廉明”著称,戏曲将其塑造为“日断阳、夜断阴”的“青天大老爷”,赋予其超越凡人的权威;在《铡美案》中,他不畏皇权(国太、公主求情)、不徇私情(铡死驸马陈世美),践行了“法大于情”的理念,契合了传统文化中“王子犯法与庶民同罪”的朴素法治观,这种“正义必胜”的叙事,满足了民众对理想社会的想象,使其成为跨越时空的“正义符号”。