在传统戏曲艺术中,诸葛亮是极具代表性的经典形象,其“羽扇纶巾”“鞠躬尽瘁”的特质通过生行(老生、小生)的表演深入人心,随着视频媒介的兴起,“戏曲诸葛亮”从舞台走向屏幕,既保留了传统戏曲的程式化美学,又通过镜头语言、技术手段和传播逻辑实现了创新表达,成为传统文化当代传播的重要载体。

戏曲舞台上的诸葛亮:经典形象的程式化塑造

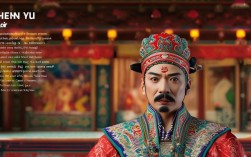

传统戏曲中,诸葛亮形象以“智绝”与“忠贞”为核心,通过经典剧目和表演程式固化于观众认知,京剧《空城计》《借东风》《失街亭》组成的“三国戏”系列,堪称诸葛亮形象的“集大成者”,在《空城计》中,诸葛亮面对司马懿大军压境,以“抚琴退敌”的从容展现“智”;《借东风》里,他登坛作法、借风破曹,凸显“神”;《失街亭》中挥泪斩马谡,则体现“义”,这些剧目中,诸葛亮的扮相统一为黑三绺髯、八卦巾、鹤氅,手持羽扇,步态沉稳,唱腔以老生的苍劲与儒雅结合——如《空城计》中“我正在城楼观山景”的西皮慢板,唱腔舒缓中透着淡定,通过“摆亮势”(身段亮相)和眼神的收放,将“空城计”的惊险与智谋转化为可视化的舞台符号。

地方戏曲中,诸葛亮的形象亦各具特色:川剧《柴桑关》以“变脸”手法展现诸葛亮的多智,越剧《诸葛亮招亲》则侧重其“儒将”风度,小生扮相更显风流倜傥,尽管行当与风格有异,但“忠君爱国”“神机妙算”的核心精神始终贯穿,成为戏曲人物塑造的“文化原型”。

视频媒介的赋能:从“舞台在场”到“屏幕在场”

视频媒介的介入,打破了戏曲舞台的“现场性”局限,让“戏曲诸葛亮”的呈现方式发生质变,这种转变不仅体现在传播载体的迁移,更在于镜头语言对舞台艺术的“二次创作”。

镜头语言:细节的放大与情感的深化

舞台表演受限于观演距离,许多细微表情、眼神难以被观众捕捉,视频镜头通过特写、慢镜、多机位等手法,强化了表演的“颗粒感”,例如京剧电影《空城计》(2019年)中,当诸葛亮唱到“来的、来的、来的是司马的儿郎”时,镜头给到其眼神的微闪与羽扇的轻颤,将表面镇定下的内心波澜具象化;越剧电视剧《诸葛亮》(2001年)则通过实景拍摄,将“借东风”的场景从虚拟舞台移至赤壁实景,云雾缭绕中诸葛亮的鹤氅翻飞,配合唱腔的起伏,营造出“天人合一”的意境,突破了戏曲舞台“一桌二椅”的写意局限。

技术手段:虚实结合的视觉创新

数字技术为“戏曲诸葛亮”注入了新的美学可能,3D全息舞台剧《三国·诸葛亮》(2023年)运用全息投影技术,让诸葛亮与虚拟的“周瑜”“曹操”同台对峙,赤壁战火、东风吹拂等场景通过AR技术实时渲染,增强了故事的史诗感;短视频平台则通过“戏曲+动画”的形式,如抖音账号“戏曲小戏骨”发布的《诸葛亮空城计》动画版,将真人戏曲动作转化为卡通形象,既保留了唱腔片段,又降低了年轻观众的观看门槛,单条视频播放量超500万。

传播逻辑:从“精英化”到“大众化”

传统戏曲传播依赖剧场演出和师徒传承,受众群体相对固定,视频媒介通过“碎片化传播”“圈层化运营”,让“戏曲诸葛亮”触达更广泛的受众,B站“戏曲频道”中,《借东风》选段播放量超200万,弹幕中“这才是yyds(永远的神)”“诸葛亮的智慧天花板”等评论,反映出年轻观众对经典形象的认可;戏曲纪录片《伶人王三庚》(2022年)通过讲述演员塑造诸葛亮的心路历程,让“角色背后的故事”引发情感共鸣,实现从“看戏”到“懂戏”的深度传播。

传统与现代的碰撞:视频戏曲诸葛亮的挑战与平衡

视频媒介为戏曲传播带来机遇,但也引发了对“戏曲本质”的讨论,过度依赖特效和剪辑可能导致戏曲“本体”的弱化——如某些短视频为追求流量,将《失街亭》中的“斩马谡”片段压缩至15秒,仅保留“挥泪”的特写,却丢失了唱腔的板眼变化和身段的韵律感;年轻观众通过视频接触戏曲后,对“现场感”的缺失感到遗憾,有观众在B站评论:“屏幕上看诸葛亮抚琴很美,但更想坐在剧院里,感受演员呼吸与观众的共振。”

对此,从业者探索出“平衡之道”:京剧电影《曹操与杨修》(2021年)采用“4K+舞台实录”模式,既保留舞台的完整性,又通过高清镜头呈现演员的眉宇神韵;短视频平台则推出“戏曲沉浸式直播间”,如抖音“中国京剧艺术基金会”账号直播《空城计》时,设置“多视角切换”功能,观众可自主选择“全景镜头”(看整体调度)或“特写镜头”(看唱腔口型),兼顾“舞台感”与“互动性”。

视频戏曲诸葛亮的当代价值:文化符号的传承与再生

作为文化符号,“戏曲诸葛亮”在视频时代被赋予新的内涵,其“智”不仅是军事谋略,更转化为当代人解决问题的思维方式——如B站UP主“硬核的半佛仙人”在《诸葛亮:顶级玩家的思维模型》视频中,结合《空城计》分析“逆向思维”的价值,播放量超100万;其“忠”则升华为对理想的坚守,在短视频平台#戏曲诸葛亮#话题下,许多网友留言:“诸葛亮鞠躬尽瘁的精神,激励我在工作中永不放弃。”

这种“传统精神+当代解读”的传播模式,让“戏曲诸葛亮”不再局限于戏曲舞台,而是成为连接古今的文化桥梁,其价值不仅在于艺术形式的传承,更在于民族精神的活化。

传统舞台戏曲与视频戏曲诸葛亮呈现差异对比

| 维度 | 传统舞台戏曲 | 视频戏曲 |

|---|---|---|

| 表演空间 | 固定舞台,演员与观众同场互动 | 多场景切换(棚拍/实景/虚拟),镜头重构空间 |

| 技术手段 | 一桌二椅、程式化动作、现场伴奏 | 特写/慢镜剪辑、AR/特效、多机位录制 |

| 叙事节奏 | 线性叙事,完整剧目(2-3小时) | 碎片化叙事(短视频片段/电影剪辑) |

| 受众互动 | 即时反馈(掌声/喝彩),观演距离固定 | 弹幕/评论互动,可自主选择观看视角 |

| 艺术效果 | 整体氛围感强,依赖演员临场发挥 | 细节放大,情感具象化,但可能弱化舞台完整性 |

相关问答FAQs

Q1:视频戏曲中的诸葛亮形象相比传统舞台有哪些创新?

A1:视频戏曲对诸葛亮形象的创新主要体现在三方面:一是“视觉创新”,通过AR/3D技术还原赤壁战场等历史场景,打破舞台写意局限;二是“叙事创新”,短视频采用“碎片化剪辑”突出“空城计”“借东风”等高光片段,结合动画解说降低理解门槛;三是“角色创新”,如短视频中“诸葛亮+现代职场”的跨界演绎(如用“借东风”思维分析项目谈判),赋予经典形象当代语境,这些创新在保留“羽扇纶巾”“智绝忠贞”核心特质的同时,增强了角色的现代亲和力。

Q2:如何看待短视频平台上“戏曲诸葛亮”的二次创作现象?

A2:短视频平台的二次创作(如戏曲混剪、表情包、AI换脸)对“戏曲诸葛亮”传播具有双面性,积极层面,它降低了戏曲的观看门槛,吸引大量年轻观众——例如抖音用户将《空城计》唱段改编为“电子戏曲”,播放量超千万,带动了戏曲话题出圈;消极层面,过度娱乐化可能导致戏曲艺术被简化(如仅保留“挥泪”动作作为表情包),丢失唱腔、身段等核心技艺,对此,应持“包容引导”态度:鼓励创作者在尊重戏曲本体(如板眼、程式)的前提下创新,同时通过官方账号(如“中国戏曲家协会”)发布专业内容,平衡传播质量与热度。