京剧开场白是戏曲表演中不可或缺的环节,它以凝练的语言、程式化的动作,在短时间内勾勒角色身份、性格与剧情背景,为观众搭建进入戏剧世界的桥梁,在众多经典角色中,马超作为三国时期的“锦马超”,其京剧开场白兼具武将的豪迈与悲情,通过韵白、念白与身段的结合,生动展现了这位西凉猛将的威风与沧桑,以下将从马超的角色定位、开场白的文本构成、表演艺术及文化内涵等方面,详细解析其京剧开场白的独特魅力。

马超的角色定位与开场白的使命

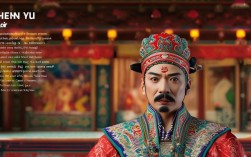

马超在京剧中的形象属于“长靠武生”,头戴扎巾,身穿靠甲,手持长枪,是典型的“武戏文唱”代表,历史上,他是马腾之子,因父兄被曹操所害,兴兵复仇,兵败后归顺刘备,被封为“五虎上将”,其性格既有“狮盔兽带、虎体猿臂”的勇猛,又有“报国无门、忠义两难”的悲壮,京剧开场白需在短时间内完成三重使命:一是身份揭示,让观众明确“这是谁”;二是性格铺垫,展现角色的核心特质;三是剧情引子,暗示后续冲突或情感走向,例如在《长坂坡》《反西凉》等剧目中,马超的开场白会根据剧情侧重复仇之恨或归顺之诚,但始终围绕“勇”与“悲”的双重特质展开。

马超京剧开场白的文本解析

马超的开场白以“韵白”为主,辅以“京白”,语言兼具文采与气势,多用对仗、排比等修辞,符合武将的身份与京剧“韵律化”的表达传统,以经典剧目《反西凉》为例,其开场白可分为“定场诗”与“自报家门”两部分:

(一)定场诗:凝练经历,定调情感

定场诗是开场白的开场,通常为五言或七言绝句,以诗化的语言概括角色生平与心境,马超的定场诗多围绕“西凉出身”“父仇难报”“勇猛盖世”等关键词,

“幼习枪法镇西凉,锦马超威名震四方。

父兄仇深如海样,长坂坡前逞刚强。”

首句“幼习枪法镇西凉”点明出身与武艺根基,“西凉”地域特色暗示其粗犷性格;次句“锦马超威名震四方”以“锦”字呼应历史绰号,突出其威风;第三句“父兄仇深如海样”引出核心矛盾——与曹操的血海深仇;末句“长坂坡前逞刚强”则暗示剧情走向,为后续复仇行动铺垫,四句诗层层递进,既有身份交代,又有情感张力,为观众勾勒出“为仇而战”的悲情英雄形象。

(二)自报家门:口语化叙事,拉近距离

自报家门是角色向观众直接介绍自己的段落,语言更口语化,常加入语气词与感叹,增强真实感,马超的自报家门多结合历史背景,

“俺——锦马超!字孟起,西凉马腾之子!

可恨曹操老贼,害俺父兄,俺此番兴兵报仇,

不杀曹操,誓不罢休!”

开头的“俺——锦马超!”以拖腔和重音强调身份,“锦”字凸显自豪感;“西凉马腾之子”点明家族背景,为后续“忠义”性格埋下伏笔;“可恨曹操老贼”直接抒发仇恨,语气愤慨,符合“为父报仇”的动机;末句“誓不罢休”以斩钉截铁的语气,展现其刚烈性格,文本中既有对历史的尊重,又有艺术的夸张,通过“恨”“誓”等情感词,将角色内心的悲愤外化为语言力量。

表演艺术:身段、念白与程式的融合

京剧是“唱念做打”的综合艺术,马超的开场白不仅是文本的呈现,更是表演的载体,其表演需结合武生的“靠功”“枪功”与“身段”,形成“文戏有武架,武戏有文心”的独特风格。

(一)念白:韵白与京白的结合

马超的念白以“韵白”为主,字正腔圆,节奏铿锵,体现武将的威严,锦马超”三字,需以“喷口”说出,字头清晰、字腹饱满、字尾有力,配合眼神的锐利扫视,展现“威震四方”的气势,在表达仇恨时,如“可恨曹操老贼”,则转为“京白”的口语化表达,语气加重,咬字带“炸音”,配合皱眉、咬牙等面部表情,强化愤恨情绪,这种“韵白”“京白”的切换,既保持了京剧的韵律美,又增强了情感的层次感。

(二)身段:亮相与程式的运用

开场白的表演离不开“亮相”这一程式化动作,马超的亮相通常分为“整冠”“束带”“亮相”三步:先以“单提手”动作整理靠旗,象征武将的严谨;再以“云手”动作束紧腰带,展现准备战斗的状态;最后以“丁字步”站稳,眼神平视前方,右手持枪斜指地面,左手按靠肚,形成“静态中蕴含爆发力”的造型,这一亮相不仅是视觉焦点,更是角色性格的外化——挺拔的身姿体现“勇”,坚定的眼神体现“恨”,靠旗的微微颤动暗示内心的激愤。

(三)道具:枪的运用与象征意义

马超的标志性道具是“亮银枪”,开场白中常以“耍枪花”动作辅助表演,例如在念“幼习枪法镇西凉”时,以“掏枪”“绕枪”等动作展示枪法;在念“长坂坡前逞刚强”时,突然将枪杆顿地,发出“咚”的声响,象征战斗的决心,枪不仅是武器,更是角色精神的延伸——银枪的寒光对应其“冷峻”性格,枪花的翻飞对应其“勇猛”特质,顿枪的声响则强化了“复仇”的决绝。

文化内涵:历史真实与艺术虚构的统一

马超京剧开场白并非简单复述历史,而是基于历史原型进行的艺术加工,体现了京剧“虚实结合”的美学原则。

(一)历史真实的底色

马超的历史形象见于《三国志》,其“勇猛”与“悲情”是核心特质。《三国志·蜀书》载“超(马超)勇力过人,雄烈冠世”,京剧开场白中的“威名震四方”“逞刚强”等表述,正是对历史记载的呼应。“父兄为曹操所害”的情节也源于史实,开场白通过“可恨曹操老贼”的直抒胸臆,将历史恩怨转化为戏剧冲突,增强了观众的情感共鸣。

(二)艺术虚构的升华

京剧对马超形象进行了“英雄化”与“悲剧化”的虚构,历史上的马超最终归顺刘备,但在《反西凉》等剧目中,开场白更强调其“复仇未果”的悲情,通过“誓不罢休”的誓言与后续兵败的剧情,形成“壮志未酬”的悲剧张力。“锦马超”的“锦”字,虽无史实记载,但通过华丽的靠甲与银枪设计,强化了其“锦衣怒马”的视觉形象,使角色更具舞台魅力。

马超京剧开场白的结构解析(表格)

为更直观展现马超开场白的构成,以下以《反西凉》为例,通过表格解析其结构要素:

| 部分 | 内容要素 | 表演形式 | 艺术作用 |

|---|---|---|---|

| 定场诗 | 身份(西凉出身)、经历(习枪法)、情感(父仇)、动机(复仇) | 念诗+亮相(丁字步,按靠肚) | 凝练角色生平,定调悲情基调 |

| 自报家门 | 姓名(锦马超)、籍贯(西凉)、背景(父兄被害)、目标(杀曹操) | 韵白+京白切换+眼神扫视 | 明确身份,强化仇恨动机 |

| 身段动作 | 整冠、束带、耍枪花、顿枪 | 武生程式(云手、掏枪、顿地) | 增强视觉冲击,外化内心情感 |

| 道具运用 | 亮银枪、靠旗 | 枪花翻飞、靠旗颤动 | 象征勇猛性格,强化战斗氛围 |

马超京剧开场白是戏曲艺术“以简驭繁”的典范,它通过凝练的文本、程式的表演与象征的道具,在短短几分钟内完成了角色塑造、情感铺垫与剧情引入,其核心魅力在于将历史的厚重与艺术的灵动相结合——既有“威震西凉”的武将豪情,又有“父仇难报”的悲情内核,通过“念、做、打”的融合,让观众在视觉与听觉的双重冲击中,感受到这位三国英雄的鲜活生命,这种“形神兼备”的开场白,不仅是京剧艺术的精华,更是中国传统戏曲“角色塑造”智慧的集中体现。

相关问答FAQs

Q1:马超京剧开场白中的“锦马超”称号有何由来?

A:“锦马超”的称号源于历史与艺术的结合,历史上,马超因勇猛善战、威名远播,被时人称为“神威天将军”,但“锦”字是京剧艺术的虚构加工。“锦”本指华美的丝织品,在京剧角色命名中常用于形容形象俊美、装备华丽的英雄(如“赵云”有“常山赵子龙”的美誉),马超在京剧中的形象身着银甲、手持亮银枪,靠旗鲜艳,故以“锦”字突出其“锦衣怒马”的舞台美感,强化其“威风凛凛”的武将气质。

Q2:京剧武生在表演马超开场白时,身段设计有哪些讲究?

A:武生表演马超开场白时,身段设计需兼顾“形”与“神”的统一,具体讲究包括:一是“稳”,靠甲沉重,亮相时需以“丁字步”站稳,重心下沉,体现武将的稳重;二是“准”,动作如“耍枪花”“整冠”需精准到位,避免拖沓,展现“武戏文唱”的细腻;三是“狠”,表达仇恨时,眼神要“怒视”,动作如“顿枪”需有力,配合炸音,强化情感爆发;四是“美”,即便是在愤怒的情绪中,靠旗的颤动、枪花的翻飞也要保持韵律美,符合京剧“美”的核心追求,这些讲究共同塑造了马超“刚猛中见儒雅,悲情中显豪气”的舞台形象。