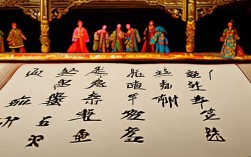

王红丽是当代豫剧舞台上极具代表性的戏曲名家,以其深厚的艺术造诣和创新的表演理念,被誉为“豫剧皇后”,她自幼受家庭熏陶,6岁便开始接触戏曲,12岁考入河南省戏曲学校,系统学习豫剧表演,师从常香玉弟子王素君等名家,打下了坚实的唱念做打基础,毕业后进入河南省豫剧三团,从跑龙套到挑梁主演,她凭借对艺术的执着追求和天赋,逐渐在豫剧界崭露头角,王红丽的艺术生涯既有对传统剧目的精心打磨,也有对新编戏的勇敢探索,她的表演既保留了豫剧的韵味,又融入了现代审美,为古老剧种注入了新的活力。

她的代表作品涵盖传统戏与新编戏,各具特色,为更清晰展示,以下是其部分经典剧目概览:

| 剧目名称 | 饰演角色 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《春秋配》 | 姜秋莲 | 唱腔婉转细腻,情感层层递进,通过水袖功和眼神戏展现大家闺秀的温婉与坚韧 |

| 《秦香莲》 | 秦香莲 | 悲愤深沉的唱腔与极具张力的表演结合,“见皇姑”“见陈世美”等场次成为经典,刻画出古代女性的刚烈与悲苦 |

| 《泪洒相思地》 | 冯菊珍 | 融合豫东调与豫西调特点,唱腔高亢中带着哀婉,将少女从痴情到绝望的心理变化演绎得淋漓尽致 |

| 《风雨杏花村》 | 女主角 | 新编现代戏,突破传统程式化表演,融入话剧式的内心独白,舞台设计加入多媒体元素,展现乡村振兴主题 |

在艺术特色上,王红丽以“声情并茂”著称,她的唱腔兼具豫剧常派的醇厚和陈派的灵动,高亢处如裂帛穿云,低回时似细雨润心,尤其擅长运用“气口”和“装饰音”表达人物细腻情感,表演上,她注重“以形传神”,无论是水袖、台步还是眼神、身段,都与人物内心高度契合,如在《春秋配》中“捡柴”一场,通过颤抖的双手和含泪的眼神,将姜秋莲的悲凉与无助展现得动人心魄,她还大胆创新,尝试将流行音乐元素、现代舞蹈语汇融入传统戏,如在《大祭桩》中融入现代舞的旋转动作,让古老的豫剧更具观赏性。

王红丽不仅深耕舞台,更肩负起传承豫剧的责任,她创办“小皇后豫剧艺术团”,培养青年演员,坚持“以戏育人”;带领剧团深入基层、校园演出,年均超百场,让更多观众感受豫剧魅力;她还积极拥抱新媒体,在短视频平台开设“红丽说戏”栏目,用年轻化的语言讲解豫剧知识,单条视频播放量超千万,吸引大批“00后”观众关注,凭借卓越贡献,她曾获中国戏剧梅花奖、文华表演奖等殊荣,成为豫剧艺术传承与发展的中坚力量。

FAQs: 问:王红丽在表演新编戏时,如何平衡传统与创新的尺度? 答:王红丽认为,传统是根基,创新是活力,新编戏中,她坚持“守正创新”:一方面保留豫剧的核心唱腔、程式和韵味,如在《风雨杏花村》中仍使用豫剧的经典板式;在叙事节奏、舞台呈现上借鉴现代艺术手法,如用多媒体展现杏花村的变迁,但所有创新都服务于人物塑造和主题表达,避免为创新而创新,确保豫剧的“魂”不变。

问:王红丽通过哪些方式吸引年轻观众关注豫剧? 答:她采取“线上+线下”双轨制:线下,推出“青春版”经典剧目,缩短演出时长,增加互动环节,如让观众上台体验水袖功;线上,在抖音、快手等平台发布短视频,内容包括豫剧小知识、幕后花絮、经典唱段改编等,甚至与流行歌手合作跨界演唱,用年轻人喜闻乐见的方式打破豫剧“老旧”的刻板印象,让传统艺术在新时代焕发生机。