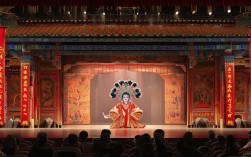

在豫剧的璀璨星河中,张枝茂的名字几乎与“刘墉”画上了等号,这位出生于1937年的河南沈丘人,自幼痴迷豫剧,12岁考入周口专区戏剧训练班,师从豫东调名宿唐玉成,打下了坚实的唱腔基础,他主攻老生,尤其擅长演绎清官戏,而“刘墉”这一角色,经他数十年的打磨,从舞台形象到精神内核,都成为豫剧史上不可逾越的经典。

刘墉的历史原型是清朝乾隆年间的重臣刘墉,以“铁齿铜牙”“足智多谋”的形象深入人心,但在豫剧舞台上,这一角色被赋予了更浓烈的戏剧色彩和民间智慧,张枝茂塑造的刘墉,既保留了历史人物的“忠君爱国”,又通过艺术夸张放大了“为民请命”的市井气与“戏弄权奸”的诙谐感,他笔下的刘墉,不是端坐高堂的“完人”,而是穿梭于市井、与百姓同忧共乐的“活人”——面对皇亲国戚的刁难,他嬉笑怒骂间暗藏机锋;面对冤屈百姓的哭诉,他眉头紧锁又隐忍周旋,这种“接地气”的演绎,让角色既有清官的威严,又有邻人的亲切,成为观众心中“最懂百姓心”的清官符号。

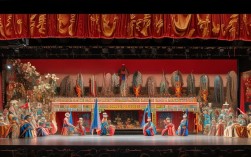

张枝茂的艺术成就,离不开他对豫剧传统的坚守与创新,他深得豫东调精髓,嗓音宽厚洪亮,行腔苍劲有力,尤其擅长“炸音”“擞音”的运用,既能表现人物激愤时的雷霆之怒,也能传递隐忍时的低回沉郁,在《刘墉下南京》中,他有一段“见皇姑”的唱段,通过“导板-慢板-二八板-流水板”的板式转换,将刘墉面对皇权时的不卑不亢、据理力争层层递进地展现出来:开篇“导板”如惊雷乍响,“皇姑传旨把宫进”,一句唱罢,满场寂静;转入“慢板”时,声音渐趋沉稳,“本相迈步把宫进”,字字铿锵,暗藏锋芒;到“二八板”与“流水板”的交替处,节奏陡然加快,“你道我官小职卑不把你放在心,我刘墉不怕你紫金城”,既保留了豫剧的高亢激越,又通过细腻的气口控制,让人物的情感张力喷薄而出,除了唱腔,他的念白更是堪称一绝——中州韵的咬字、方言化的语调,让刘墉的每一句台词都带着泥土的芬芳,在《铡美案》中,他饰演的刘墉与陈世美对峙时,“你当朝驸马有何贵?本相面前逞什么威”的念白,前半句平缓如闲庭信步,后半句突然拔高,如利剑出鞘,仅凭语气便让陈世美的色厉内荏暴露无遗。

为了更直观展现张枝茂塑造刘墉的艺术特色,可将其表演特点归纳如下:

| 艺术维度 | 特色表现 | 代表剧目片段 |

|---|---|---|

| 唱腔艺术 | 以豫东调为基础,融合祥符腔的婉转,嗓音“宽、厚、亮、脆”,擅用“炸音”表现激愤,“擞音”传递隐忍,板式转换间情感跌宕 | 《刘墉下南京》“见皇姑”唱段 |

| 念白处理 | 中州韵为底,方言化咬字,节奏“紧慢相间”,善用语气词增强生活感,如“哎”“呀”“嘿”,让清官语言更具市井温度 | 《铡美案》“升堂”审陈世美念白 |

| 身段表演 | 台步“稳如泰山,轻如流水”,水袖翻飞间见力度(如“怒甩袖”表现愤慨),眼神“静中藏动”(如沉思时微眯眼,决断时瞪圆目) | 《铡国舅》“怒铡国舅”身段 |

| 人物塑造 | 突破“高大全”模式,赋予刘墉“市井智慧”(如与百姓拉家常)与“人情味”(如为下属求情),使角色有血有肉 | 《刘墉背棺》“夜审案卷”细节处理 |

张枝茂的刘墉,不仅征服了中原大地,更让豫剧清官戏走出了河南,他先后在《刘墉下南京》《铡美案》《铡国舅》《刘墉背棺》等数十部剧目中塑造刘墉,每一部都成为剧院的“票房密码”,他常说:“演刘墉,得先把自己当成老百姓,才能让老百姓把你当成刘墉。”这种“以人民为中心”的创作理念,让他的表演跨越了时代,至今仍是豫剧舞台上的标杆,虽已年过八旬,他仍坚持收徒传艺,希望将刘墉的“戏魂”与“民魂”一同传承下去。

相关问答FAQs

Q1:张枝茂的刘墉表演与其他豫剧老生演员(如唐喜成)相比,有何独特之处?

A1:唐喜成作为“豫剧第一老生”,以“豫西调”为基础,唱腔高亢激越,塑造的刘墉更侧重“官威”与“正剧感”;张枝茂则深耕“豫东调”,唱腔苍劲中带细腻,念白生活化,人物塑造上更强调“市井气”与“人情味”,如增加刘墉与百姓互动的细节,使角色更具烟火气,形成“文武兼备、刚柔并济”的独特风格。

Q2:豫剧中的刘墉形象与历史人物刘墉有何差异?为何观众更偏爱戏曲中的刘墉?

A2:历史刘墉以书法、政绩闻名,性格沉稳内敛,史书记载其“以忠勤著”;豫剧刘墉则被艺术加工为“铁面无私、智斗权奸”的典型清官,增加“下南京”“铡国舅”等虚构情节,突出“为民做主”的戏剧冲突,观众偏爱戏曲刘墉,因戏曲通过夸张的唱念做打,将历史人物“传奇化”“理想化”,既满足了百姓对“清官”的期盼,又通过诙谐幽默的桥段(如刘墉戏弄贪官)带来娱乐性,更符合民间审美。