秦腔作为中国最古老的戏曲剧种之一,发源于古秦地(今陕甘宁一带),距今已有数百年历史,被誉为“百戏之祖”“中国戏曲的活化石”,其以粗犷豪放、激越高亢的艺术风格,承载着黄土高原的文化基因和西北人民的情感世界,是中国戏曲艺术中极具地域特色和文化价值的代表。

从历史渊源看,秦腔的形成与古代秦地的乐舞、俳优传统密不可分,据史料记载,秦汉时期的“秦声”已具雏形,唐代“梨园”中的“秦人”歌舞为其注入艺术养分,明代中后期在吸收西调、昆曲等元素后逐渐成熟,清代乾隆年间随“花部”兴起走向鼎盛,并直接影响京剧、豫剧、川剧等数十个剧种的形成,堪称中国戏曲的“源头活水”,历史上,秦腔班社如“双赛班”“聚顺班”等活跃于西北城乡,艺人多为底层民众,剧目多取材历史故事、民间传说,如《三滴血》《火焰驹》《铡美案》等,既传递忠孝节义的传统价值观,也反映了普通百姓的喜怒哀乐,成为市井生活的“镜像”。

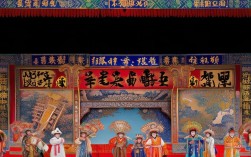

艺术特色上,秦腔以“唱、念、做、打”为核心,形成了独特的表演体系和美学风格,其唱腔属板式变化体,分“欢音”(表现欢快、激昂情绪)与“苦音”(表现悲苦、深沉情感),用真嗓演唱,尾音拖长,高亢处如黄河奔涌,低回处如黄土苍茫,极具穿透力,表演上讲究“唱念做打”并重,特技丰富,如“吹火”(演员口喷松香粉模拟火焰)、“变脸”“甩发”“顶灯”等,既考验演员功底,又增强舞台表现力,行当划分细致,生、旦、净、丑各具特色:老生如《三滴血》中李遇春,唱腔沉稳刚毅;青衣如《窦娥冤》中窦娥,苦音唱腔凄楚动人;净角如《铡美案》中包拯,勾黑脸、唱腔威猛,象征刚正不阿;丑角则诙谐幽默,常以插科打诨调节气氛,伴奏乐器以板胡为主(“秦腔胡琴”),辅以笛子、海笛、梆子、锣鼓等,节奏鲜明,形成“热闹红火、酣畅淋漓”的“秦味”音乐。

文化价值层面,秦腔是黄土文化的“活载体”,其唱词语言多采用陕西方言,质朴直白,充满生活气息;剧目内容多与历史事件、民间传说相关,如《游龟山》反映官场黑暗,《赵氏孤儿》彰显忠义精神,既是艺术表达,也是历史记忆的传承,对西北民众而言,秦腔不仅是娱乐方式,更是精神寄托——农闲时“吼”一嗓子秦腔,能释放压力、凝聚情感,故有“唱戏解心宽”之说,2006年,秦腔被列入首批国家级非物质文化遗产名录,其保护与传承成为文化工程的重要部分。

当代传承中,秦腔既面临挑战,也迎来新机遇,随着娱乐方式多元化,年轻观众对传统戏曲的兴趣减弱,部分剧团生存困难,剧目创新不足,但近年来,秦腔通过“守正创新”焕发新生:经典剧目如《双锦衣》《安国夫人》被重新编排,融入现代舞台技术;创作现代戏如《西京故事》《狗儿爷涅槃》,关注现实题材,引发观众共鸣。“秦腔进校园”“云上秦腔”等活动普及戏曲知识,短视频平台上,年轻演员通过演绎秦腔片段、改编流行唱段吸引粉丝,让古老艺术“破圈”传播。

以下为秦腔艺术特点简表:

| 类别 | 特点 | 代表作品/剧目 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 分“欢音”“苦音”,真嗓演唱,高亢激越,尾音拖长 | 《火焰驹》(欢音)、《窦娥冤》(苦音) |

| 表演特技 | 吹火、变脸、甩发、顶灯等,夸张生动 | 《火烧连营》(吹火)、《寇准背靴》(甩发) |

| 行当 | 生(老生、小生、武生)、旦(青衣、花旦、老旦、彩旦)、净(大花脸、二花脸)、丑(文丑、武丑) | 《三滴血》(老生)、《拾玉镯》(花旦) |

| 伴奏乐器 | 文场以板胡为主,辅以笛子、笙;武场以干鼓、暴鼓、马锣、勾锣为主 | 《铡美案》(包拯唱段,锣鼓伴奏) |

相关问答FAQs

Q1:秦腔与京剧在艺术风格上有何主要区别?

A1:秦腔与京剧同属板式变化体戏曲,但风格差异显著,秦腔更“土”,唱腔高亢激越,以真嗓为主,节奏急促,带有西北黄土的粗犷感,被称为“吼秦腔”;京剧更“雅”,唱腔婉转华丽,真假嗓结合,节奏舒缓,融合了徽调、汉调、昆曲等多种元素,更具宫廷化和程式化,秦腔伴奏以板胡、梆子为主,京剧则以京胡、月琴为主;秦腔特技如“吹火”更具原始张力,京剧特技如“髯口功”“水袖功”则更讲究规范美。

Q2:为什么说秦腔是“百戏之祖”?

A2:这一称谓源于秦腔对中国戏曲的深远影响,从历史看,秦腔形成于明末清初,早于京剧(形成于19世纪中期),是梆子腔系统的“母体剧种”,清代中后期,秦腔随商路、戏班传播至全国,直接催生了“山陕梆子”,后者又分化出豫剧(河南梆子)、蒲剧(山西梆子)、河北梆子等剧种,京剧的形成也吸收了秦腔的唱腔板式(如[西皮]脱胎于秦腔[腔调])、表演程式(如“亮相”“走边”)和剧目内容(如《铡美案》《宇宙锋》等均源自秦腔),可以说,没有秦腔,中国戏曲的“声腔版图”将截然不同,故被尊为“百戏之祖”。