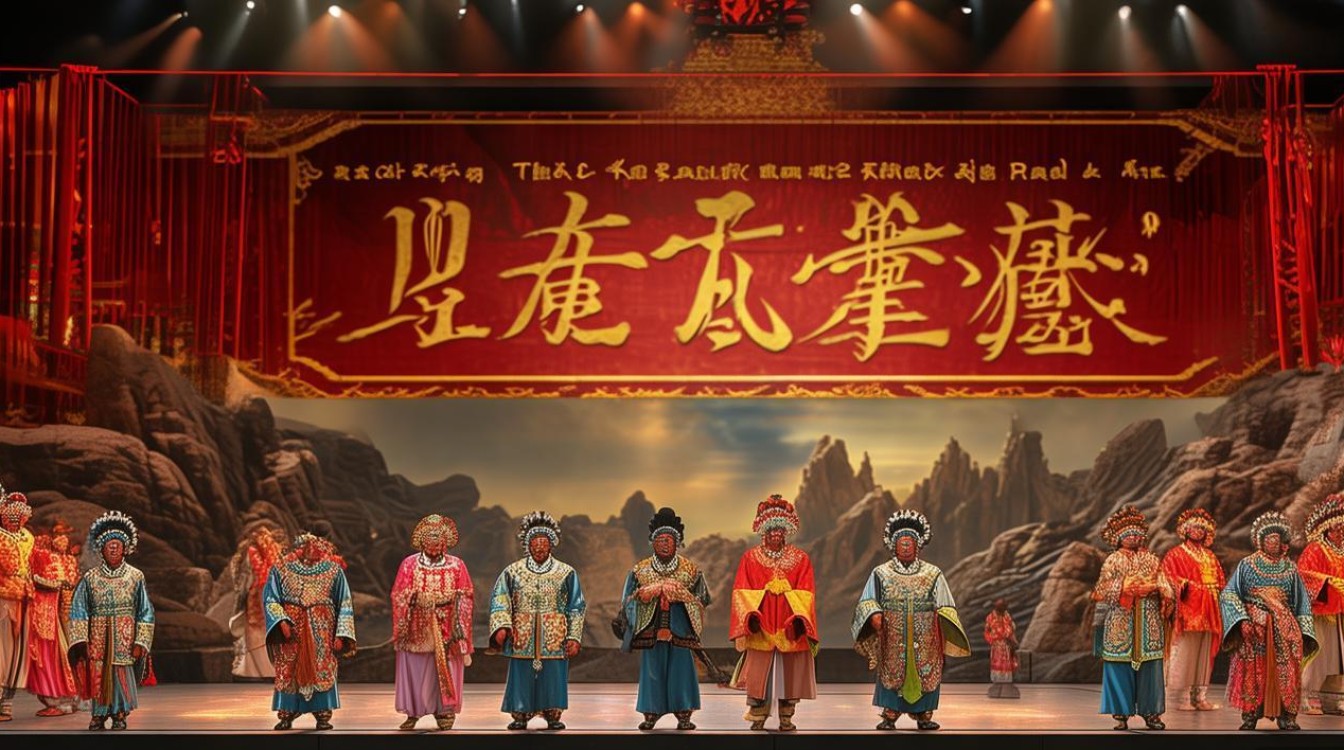

京剧作为国粹,承载着深厚的历史文化底蕴,其中以三国赤壁之战为题材的剧目更是经典中的经典,形成了独具特色的“赤壁系列”,这些剧目通过京剧独特的唱腔、身段、脸谱等艺术手段,将波澜壮阔的历史画卷与跌宕起伏的人物命运搬上舞台,构成了完整的“京剧赤壁祭江全集”(注:此处“祭江”广义指代赤壁之战相关剧目的整体集合,涵盖从战前谋划到战后余波的全过程)。

赤壁系列剧目剧情

赤壁之战是中国历史上以少胜多的著名战役,京剧将其拆解为多个独立又关联的剧目,形成完整的故事链,核心剧目包括《群英会》《蒋干盗书》《打黄盖》《借东风》《华容道》《战长沙》等,各剧目既独立成篇,又环环相扣,共同展现赤壁之战的始末。

以下为部分核心剧目的剧情概览:

| 剧目名称 | 主要情节 | 核心冲突 |

|---|---|---|

| 《群英会》 | 周瑜设宴款待曹操使者蒋干,意图离间曹营;诸葛亮草船借箭,周瑜忌惮其才智。 | 周瑜与诸葛亮的智谋较量 |

| 《蒋干盗书》 | 蒋干自荐劝降周瑜,中计盗走假书信,导致曹操斩杀蔡瑁、张允水军都督。 | 曹操的疑心与周瑜的反间计 |

| 《打黄盖》 | 黄盖诈降曹操,甘受皮肉之苦,周瑜与黄盖上演“苦肉计”。 | 诈降计划与曹操的试探 |

| 《借东风》 | 诸葛亮设坛“借东风”,助周瑜火攻曹营,展现其通晓天文之能。 | 自然之力与人为谋略的结合 |

| 《华容道》 | 曹操败走华容道,关羽念旧情放其生路,体现“义”与“忠”的抉择。 | 曹操的求生与关羽的道德坚守 |

| 《战长沙》 | 赤壁战后刘备攻取长沙,关羽与老将黄忠大战,惺惺相惜,黄忠归降。 | 武将的武勇与英雄相惜之情 |

这些剧目通过层层递进的叙事,既展现了战争的宏大场面,也刻画了周瑜、诸葛亮、曹操、关羽等经典人物的复杂性格,形成了“文戏以智斗见长,武戏以气势取胜”的艺术特色。

主要人物形象与艺术塑造

赤壁系列剧目的人物塑造极具张力,每个角色都通过京剧的“行当”分工(生、旦、净、丑)被赋予鲜明的艺术标签。

-

周瑜(老生/小生):作为东吴大都督,周瑜的形象在传统剧目中多被塑造成“雄才大略却气量狭小”的悲剧英雄,其唱腔以“西皮流水”“二黄导板”为主,身段讲究“翎子功”,如《群英会》中因诸葛亮“三气周瑜”而甩翎、瞪目的细节,既表现其急躁性格,又暗藏对诸葛亮的忌惮。

-

诸葛亮(老生):作为蜀汉军师,诸葛亮被塑造成“多智而近妖”的智者形象,其唱腔苍劲沉稳,如《借东风》中“借风”时的二黄慢板,节奏舒缓,凸显其运筹帷幄的从容;身段则常配以羽扇、纶巾,通过“髯口功”(捋髯)表现其思考时的沉稳,眼神的运用尤为关键,需传递出“料事如神”的智慧光芒。

-

曹操(净角):作为曹军统帅,曹操以“奸雄”形象示人,脸谱为白色“整脸”,象征其阴险多疑,其唱腔以“架子花脸”为主,声音洪亮中带着沙哑,如《横槊赋诗》中展现其霸气与自负;《华容道》中则通过狼狈的逃窜身段,表现其失败后的复杂心境。

-

关羽(红生):作为蜀汉名将,关羽的脸谱为“红色整脸”,象征“忠义”,唱腔以“二黄”为主,高亢激昂,身段讲究“靠功”(武将靠旗的晃动)和“刀花”(青龙偃月刀的耍弄),如《华容道》中“挡曹”时的亮相,需体现“义薄云天”的威严。

艺术特色:唱腔、身段与舞台呈现

赤壁系列剧目的艺术魅力,在于京剧“唱念做打”的完美融合,以及虚实结合的舞台美学。

-

唱腔设计:不同角色、不同情境下唱腔差异显著,如周瑜的唱腔以“西皮”为主,明快中带着急躁,体现其年轻气盛;诸葛亮则以“二黄”为主,低回婉转,凸显其沉稳老练,战前会议的“对唱”环节(如《群英会》中周瑜与诸葛亮的“对火字”),通过节奏的快慢交替,形成智斗的紧张感。

-

身段表演:京剧的“程式化”身段在赤壁剧目中发挥到极致,如《打黄盖》中,黄盖受刑时的“甩发”“僵尸”等动作,直观展现其痛苦与坚定;《借东风》中诸葛亮的“踏罡步斗”,结合舞蹈化的身段,将“借风”这一虚构情节表现得庄严神秘。

-

舞台美术:传统京剧舞台以“一桌二椅”为核心,通过演员的表演“以虚代实”,如“火烧赤壁”一幕,无需真实火焰,仅通过红色绸缎(象征火光)的挥舞、演员的翻滚身段(“扑虎”“抢背”)以及锣鼓点(急促的“急急风”)的配合,便能营造出火光冲天、曹军溃败的震撼场面。

历史与艺术的碰撞

赤壁系列剧目并非完全忠实于历史,而是在史实基础上进行艺术加工,以增强戏剧性和人物感染力,历史上“草船借箭”并非诸葛亮所为,而是孙权的故事,但京剧将其归于诸葛亮,进一步强化其“智绝”形象;“借东风”则是虚构情节,却符合民间“诸葛亮通晓天文”的传说,使人物更具传奇色彩,这种“虚实相生”的处理,既满足了观众对历史故事的想象,也突出了京剧“写意”的美学特质。

相关问答FAQs

Q1:京剧赤壁系列剧目中,周瑜与诸葛亮的人物形象有哪些艺术加工?

A1:周瑜在传统剧目中被塑造成“雄才大略却气量狭小”的悲剧英雄,其“既生瑜,何生亮”的感叹成为经典,这种形象虽有历史依据(如《三国志》中“瑜性度恢廓”,但小说《三国演义》强化了其嫉妒心),但京剧通过“甩翎子”“瞪眼”等夸张身段,以及“三气周瑜”的虚构情节,进一步突出了其“少年得志却心胸不广”的性格缺陷,增强戏剧冲突,而诸葛亮则被艺术加工为“多智而近妖”,如“草船借箭”“借东风”“空城计”等情节,虽非史实,但通过“羽扇纶巾”“踏罡步斗”等舞台形象,将其塑造为“智绝”化身,满足了观众对“完美智者”的想象。

Q2:欣赏京剧赤壁题材剧目时,如何理解其“虚实结合”的舞台美学?

A2:京剧赤壁剧目的“虚实结合”主要体现在舞台呈现上。“火烧赤壁”无需真实火焰,而是通过红色绸缎、演员翻滚身段和锣鼓点营造氛围;“借东风”时诸葛亮登台作法,实则是通过舞蹈化的身段和象征性的动作(如挥动羽扇),表现其“掌控自然”的智慧;“水战”场景则以“船桨”道具和“圆场”身段(演员绕舞台跑动)模拟船只行进,而非搭建真实战船,这种“以虚代实”的处理,既突破了舞台空间的限制,又给观众留下想象空间,是京剧“写意美学”的核心体现,欣赏时需关注演员的表演而非布景的真实性。