白毛女作为中国现代文艺史上的经典符号,其戏曲版本的演变与传播构成了独特的艺术景观,自1945年延安鲁艺创作歌剧《白毛女》以来,这一以“旧社会把人逼成鬼,新社会把鬼变成人”为核心主题的作品,被不断改编为京剧、豫剧、越剧、评剧、黄梅戏等多种戏曲形式,形成了跨越时空、融合多元艺术风格的“白毛女戏曲全集”,这些版本既保留了原作的精神内核,又通过不同剧种的艺术语言,赋予了故事更丰富的文化内涵与时代生命力。

歌剧《白毛女》作为“白毛女戏曲全集”的源头,诞生于抗日战争胜利前夕的延安,在毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》精神指引下,鲁艺艺术家们深入民间,收集民歌、戏曲音乐素材,由贺敬之、丁毅编剧,马可、张鲁等作曲,将西方歌剧结构与陕北民歌、河北梆子等传统音乐相结合,剧中《北风吹》《扎红头绳》等唱段以清新质朴的旋律,勾勒出杨白劳与喜儿父女的温情;《哭坟》《恨是高山仇是海》则通过高亢悲怆的音调,控诉了黄世仁的罪恶与旧社会的黑暗,歌剧的成功不仅在于其创新的音乐形式,更在于它以“阶级斗争”为主题,塑造了喜儿这一从逆来顺受到奋起反抗的典型形象,成为当时动员群众、推动土地革命的重要文艺武器。

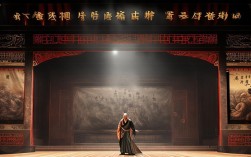

1950年代后,随着戏曲改革的推进,《白毛女》被京剧吸纳改编,开启了“戏曲全集”的新篇章,京剧版在保留原剧情主线的基础上,强化了程式化表演的张力:喜儿的“青衣”扮相展现其温顺,逃入深山后的“反串老旦”则凸显其沧桑与坚韧;“夜宿山神庙”一场中,通过“高拨子”唱腔的跌宕起伏,配合身段与眼神的刻画,将人物内心的绝望与反抗具象化,如《我要活》唱段“想要逼死我,瞎了你的眼”,以京剧特有的“喷口”技巧,唱出了喜儿对压迫者的决绝控诉,京剧版的改编还融入了武戏元素,喜儿与黄世仁爪牙的打斗场面,既增强了戏剧冲突,也符合京剧“文武昆乱不挡”的传统,使其成为京剧现代戏改革的代表作之一。

地方戏版本的《白毛女》则更凸显地域文化特色,构成了“戏曲全集”中最多元的谱系,豫剧版以河南梆子为基础,唱腔高亢激越,如《恨似高山仇似海》采用豫剧“豫东调”的甩腔,将喜儿的悲愤推向极致,在华北平原地区广为流传;越剧版则发挥其“才子佳人”戏的抒情传统,唱腔婉转柔美,如《风雪夜》中用“尺调腔”渲染风雪交加的凄冷氛围,通过细腻的表演展现喜儿内心的细腻变化,深受江南观众喜爱;评剧版以其通俗易懂的语言和贴近生活的表演,将“白毛仙姑”的传说与乡土情感结合,《杨白劳卖女》一场中,评剧“大口落子”的节奏感,强化了底层人民的苦难遭遇;黄梅戏版则融入了安徽民歌的元素,唱段如《清清的流水蓝蓝的天》,以明快的旋律反衬悲剧色彩,形成独特的艺术对比,这些地方戏版本不仅扩大了《白毛女》的传播范围,更让故事在不同地域文化语境中获得了新的解读。

进入新时期以来,“白毛女戏曲全集”在艺术创新中不断拓展,1980年代,出现了交响乐伴奏的京剧版,将西方大型管弦乐与京剧唱腔结合,增强了音乐的史诗感;21世纪后,数字技术与戏曲融合,如全息投影舞台呈现“白毛女”在山洞中的生活场景,多媒体灯光模拟风雪、闪电等环境氛围,使传统戏曲在视觉呈现上更具现代感,主题表达也从单一的阶级斗争转向对人性、女性命运的关注:部分版本增加了喜儿与黄世仁的情感纠葛,探讨压迫与反抗背后复杂的人性关系;也有版本通过喜儿解放后的内心独白,反思“复仇”与“宽恕”的哲学命题,赋予经典作品以当代思考。

“白毛女戏曲全集”的艺术价值,不仅在于其跨越时代的主题共鸣,更在于它见证了中国戏曲从传统向现代的转型,从歌剧的借鉴创新,到京剧的程式化改造,再到地方戏的本土化适应,最后到现代科技的融合,每一个版本都是中国戏曲发展史的缩影,其核心精神——“人”的解放与尊严,始终贯穿于不同艺术形式的表达中,使其成为连接历史与现实的桥梁。

| 剧种 | 创作/改编时间 | 代表性唱段/剧目 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 歌剧 | 1945年 | 《北风吹》《扎红头绳》 | 融合陕北民歌、西方歌剧结构,音乐清新质朴,主题鲜明。 |

| 京剧 | 1950年代起 | 《我要活》《夜宿山神庙》 | 强化程式化表演,唱腔高亢,融入武戏元素,体现京剧现代戏改革成果。 |

| 豫剧 | 1950-60年代 | 《恨似高山仇似海》 | 采用河南梆子“豫东调”,唱腔激越,地域特色鲜明,流行于华北地区。 |

| 越剧 | 1960年代 | 《风雪夜》 | 借鉴越剧“尺调腔”,抒情柔美,表演细腻,受江南观众喜爱。 |

| 评剧 | 1950年代 | 《杨白劳卖女》 | 语言通俗,贴近生活,“大口落子”节奏感强,突出乡土情感。 |

| 黄梅戏 | 1970-80年代 | 《清清的流水蓝蓝的天》 | 融入安徽民歌,旋律明快,悲喜对比强烈,具有皖南风情。 |

FAQs

Q:白毛女不同剧种版本的主要区别是什么?

A:不同剧种版本的《白毛女》在艺术形式、音乐语言和地域特色上存在显著差异,京剧版本注重程式化表演与唱腔的张力,如“反二黄”“高拨子”等板式的运用,强化戏剧冲突;地方戏版本则更突出地域文化,如豫剧的高亢、越剧的婉转、评剧的通俗,唱腔和表演均融入地方音乐与方言特色;歌剧版本则以西方歌剧结构为基础,结合陕北民歌等民间音乐,风格质朴清新,现代改编版本还融入交响乐、数字技术等元素,在舞台呈现和主题表达上更具当代性。

Q:为什么白毛女能成为经典,至今仍被改编演出?

A:白毛女的经典性源于其深刻的时代主题与普世价值。“旧社会把人逼成鬼,新社会把鬼变成人”的核心命题,既反映了特定历史时期的社会矛盾,也触及了“压迫与反抗”“人性解放”等永恒主题,使其具有跨越时代的共鸣,作品在不同戏曲改编中不断融合创新,既保留原作精神内核,又通过各剧种的艺术语言赋予其新的生命力,满足了不同观众的审美需求,作为新文艺运动的代表作,白毛女承载着重要的文化记忆,其教育意义和艺术价值使其在当代仍具有演出和研究的必要性。