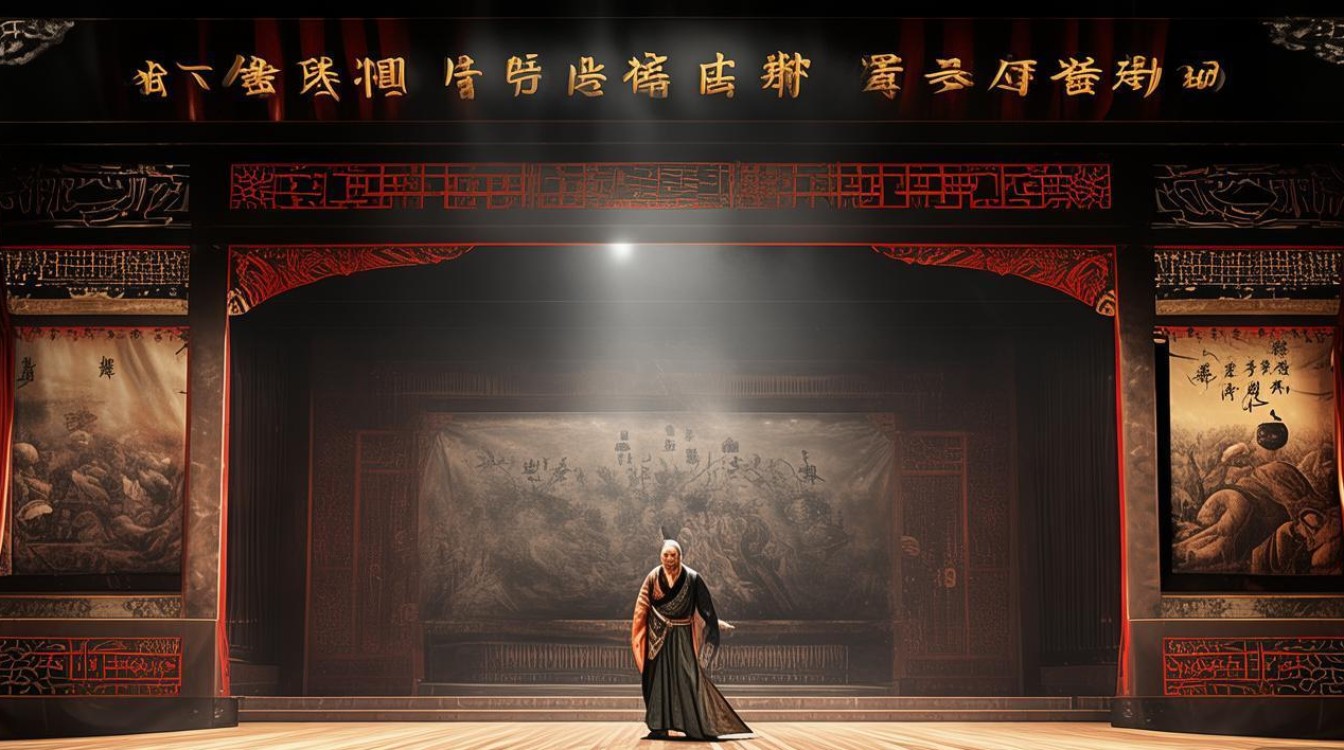

在传统戏曲舞台,《收姜维》以其跌宕的情节和鲜明的人物塑造成为经典桥段,三传令”更是诸葛亮智谋与姜维忠勇交锋的核心段落,故事背景设定于诸葛亮第一次北伐期间,天水太守马遵采纳部将姜维之计,连败蜀军,诸葛亮爱才心切,遂以三道军令为线,布下连环计,最终收服这名“麒麟儿”,这一过程不仅展现了诸葛亮“运筹帷幄之中,决胜千里之外”的军事才能,更通过层层递进的传令设计,将人物心理与战场局势交织得扣人心弦。

初传令:虚虚实实,试探军心

诸葛亮初至天水城下,知姜维深谙韬略,硬攻难以奏效,遂决定以“调虎离山”之计瓦解其防,第一道军令看似寻常,实则暗藏玄机:命关兴、张苞各领一军,分别埋伏于城东、城北,待姜维出城追击时,虚作败退,诱其深入;同时派王平率部绕至城西,待城中兵力空虚时,举火为号,佯攻西门。

这道命令的精妙之处在于“虚实结合”,关兴、张苞作为蜀军年轻将领,勇猛有余但谋略不足,命他们“佯败”既能降低姜维的警惕性,又能让看似普通的追击战暗藏伏击,而王平的“佯攻西门”则是“明修栈道,暗度陈仓”的翻版——姜维若识破佯攻,必回防西门,则关、张之伏便失去意义;若全力追击,则西门空虚,王平虽为“佯攻”,却能扰乱城中军心,戏曲舞台上,诸葛亮手持羽扇,目光深邃,念白时语速平缓却字字千钧:“关兴、张苞听令:汝等引兵五千,诈败而走,若见姜维追来,且战且退,不得恋战!”转身又对王平低语:“将军引军三千,备硫磺、焰硝,待城西火起,即便鸣金,不可轻进。”这一“高”一“低”的念白,将诸葛亮对战场细节的掌控展现得淋漓尽致。

姜维果然中计,见蜀军“溃退”,率部追击,却不知关兴、张苞的败退是有迹可循的——二人交战时,枪法虽乱,马步却稳,分明是“败中有伏”,待姜维追至铁笼山前,伏兵四起,魏兵大乱,此时城西火起,马遵惊慌失措,几乎要弃城而逃,幸得姜维及时回援,才稳住阵脚,此战虽未伤姜维根本,却让其意识到蜀军“非弱旅”,也为后续的传令埋下伏笔。

再传令:攻心为上,离间君臣

首战未果,诸葛亮知仅凭武力难以收服姜维,遂决定从“人心”入手,第二道军令直指姜维与马遵的君臣关系:命魏延率兵五千,伪装成魏军“西凉援兵”,趁夜混入天水城中,散布谣言,称“姜维与诸葛亮私通,意欲献城投降”;同时派廖化领兵在城外叫阵,专骂马遵“昏庸无道,有眼无珠”,激其怒火。

这道命令的核心是“离间”,戏曲中,魏延“混入城内”的情节常通过“变脸”或“换装”的程式化表演呈现——演员脱去蜀军铠甲,披上魏军服饰,脸上涂油彩,模仿西凉口音,在街市上与“百姓”对话,将谣言编得有鼻子有眼:“听说了吗?姜维将军早就想投蜀了,这次故意让诸葛亮赢,就是要逼太守让位!”而廖化在城下的叫阵则用高亢的唱腔:“马遵老贼!你姜维将军已降蜀汉,你还在这里死守,真是愚忠!”两句唱词如刀,直刺马遵内心。

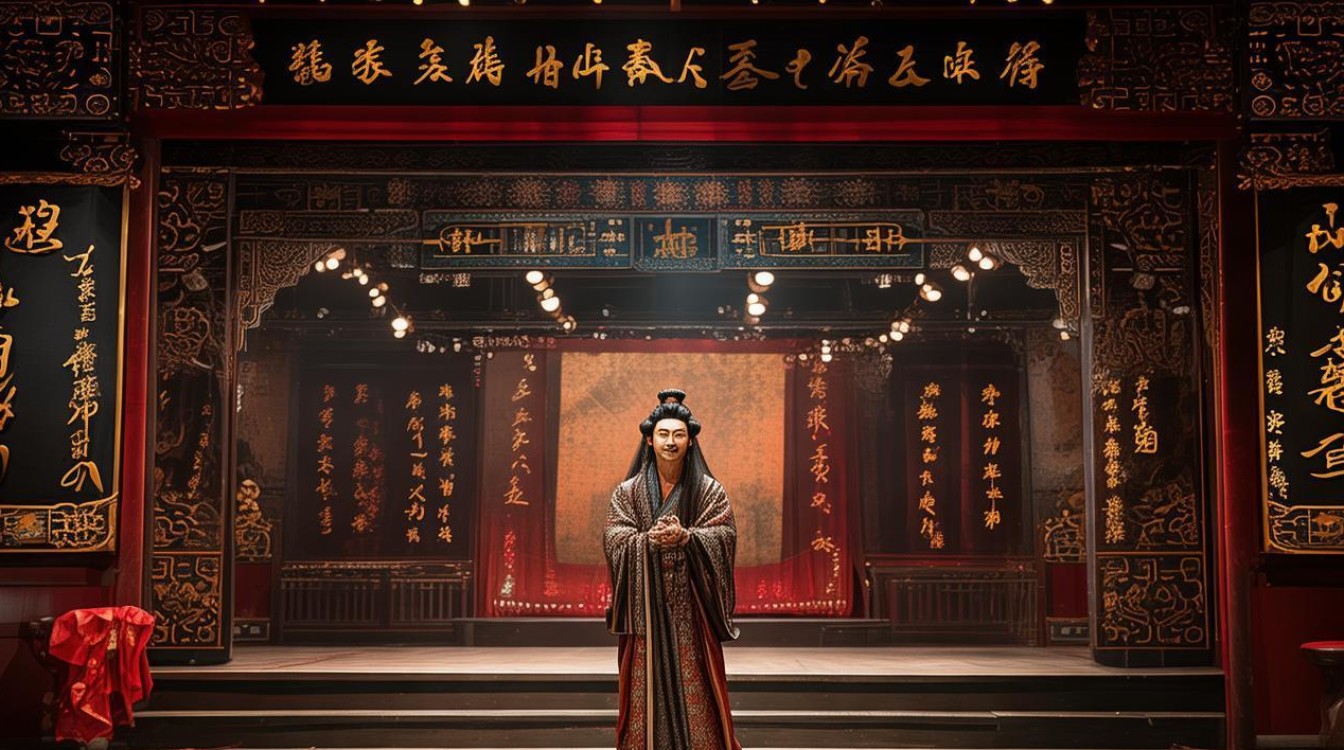

姜维本就因初战受挫而遭马遵猜忌,此时谣言四起,马遵果然中计,当着众将面质问姜维:“汝与诸葛亮可有私通?”姜维百口莫辩,跪地泣血:“维世受国恩,岂肯背主?此必蜀军反间之计!”但马遵已生疑心,命姜维“戴罪立功”,率兵出城迎战廖化,姜维明知此去凶多吉少,却仍抱定“忠义”二字,慨然领命,戏曲舞台上,姜维此时的身段多为“跪步”与“甩发”,表现其内心的悲愤与无奈;而诸葛亮在营中观战时,则轻摇羽扇,嘴角微扬,低语:“马遵疑心已生,姜维孤立无援,此计成矣!”

三传令:关门捉贼,以情感人

离间之计虽让姜维陷入困境,但诸葛亮深知,真正的收服需“以情动人”,第三道军令是整个“收姜维”的高潮:命马岱率兵千,悄悄包围冀县(姜维故乡),将其家小“请”至蜀营;同时亲率大军,趁姜维与廖化交战正酣时,突然从后方杀出,切断其退路。

这道命令的“狠”与“柔”并存:“包围冀县”是“狠招”,断姜维后顾之忧;“请家小”是“柔招”,显诸葛亮“爱才”之心,戏曲中,诸葛亮对马岱的叮嘱常通过“背躬”(面向观众,低声说话)呈现:“汝到冀县,不可伤姜维家小,好生安置,说我请他家小,是为‘保护’,非为‘要挟’!”这一细节,将诸葛亮“亦正亦邪”的复杂性格刻画入微——他既要用计谋逼迫姜维,又要维护其尊严,让其“心甘情愿”归降。

姜维与廖化激战正酣,忽闻后方火光冲天,知中埋伏,又接到“冀县失守”的军报,顿时心如死灰,诸葛亮派人送来其母的书信,信中言:“吾已被蜀军‘请’至营中,丞相待我甚厚,汝若归降,全家团聚;若执迷不悟,母子难全!”姜维读信,泪如雨下,仰天长叹:“维若不降,何以对母?何以对主公(马遵)之信任?”遂扔掉长枪,跪地请降,诸葛亮亲自出营,扶起姜维,说道:“将军乃当世英才,孔明慕名久矣!今日得见,实乃三生有幸!”姜维泣曰:“维不识天命,险些铸成大错,今得丞相收留,虽死无憾!”

三传令策略对比表

| 传令序号 | 命令核心 | 执行将领 | 姜维应对 | 策略效果 |

|---|---|---|---|---|

| 一 | 虚实结合,诱敌 | 关兴、张苞、王平 | 中伏,回防救城 | 试探姜维实力,扰乱军心 |

| 二 | 离间君臣,攻心 | 魏延、廖化 | 遭猜忌,戴罪立功 | 瓦解姜维与马遵关系 |

| 三 | 关门捉贼,以情 | 马岱、亲率大军 | 陷绝境,读信归降 | 断后顾之忧,情感收服 |

戏曲《收姜维》中的“三传令”,是诸葛亮“智”与“仁”的完美结合:第一令“谋势”,以战场局势逼迫姜维;第二令“谋心”,以人际关系瓦解姜维;第三令“谋情”,以人性温暖感化姜维,层层递进,环环相扣,既展现了诸葛亮的军事谋略,也凸显了其对人才的珍视,而姜维从“忠勇抗蜀”到“心甘归降”的转变,则通过戏曲的唱、念、做、打,被演绎得淋漓尽致,成为舞台上“智服”与“情降”的经典范例。

相关问答FAQs

问题1:戏曲《收姜维》中,“三传令”的设计如何体现诸葛亮的“智谋”?

解答:“三传令”的智谋体现在“层层递进、攻心为上”的策略上,第一令以“虚实结合”试探姜维实力,通过佯败、佯攻扰乱其军心,属于“谋势”;第二令以“离间计”瓦解姜维与马遵的君臣关系,利用谣言和激将法制造内部矛盾,属于“谋心”;第三令以“关门捉贼”断姜维后路,以情动人”,通过保护其家小、书信感化,使其心甘归降,属于“谋情”,三道命令环环相扣,从战场到人心,从武力到情感,全面展现了诸葛亮“运筹帷幄之中,决胜千里之外”的军事才能和对人性的精准把握。

问题2:姜维在“三传令”过程中的人物形象有何变化?戏曲表演如何通过身段、唱腔等体现这种变化?

解答:姜维的人物形象经历了“忠勇抗敌—悲愤无奈—心甘归降”的转变,初传令时,他年轻气盛,凭勇猛识破蜀军佯败,身段多为“跨马挺枪”“快速腾挪”,唱腔高亢激昂,展现其“麒麟儿”的锐气;再传令时,因遭马遵猜忌,内心悲愤,身段变为“跪步甩发”“掩面而泣”,唱腔低沉压抑,表现其“忠义难申”的无奈;三传令时,陷入绝境,读母信后幡然醒悟,身段转为“单膝跪地”“双手抱拳”,唱腔转为悲怆中带着感激,体现其“识时务”的智慧和对诸葛明的敬服,演员通过这些程式化的表演,将姜维的心理变化外化为可感的舞台形象,使人物更加立体丰满。