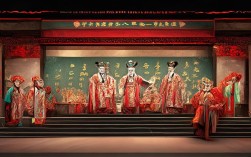

“包公戏曲轧包勉”是中国传统戏曲中极具代表性的经典桥段,广泛流传于京剧、豫剧、越剧、川剧等多个剧种,这一情节以北宋名臣包拯为主角,围绕其依法处决侄子包勉的事件,展开公义与私情的激烈冲突,深刻展现了包拯“铁面无私、大义灭亲”的清官形象,同时也折射出中国传统伦理中“法理”与“人情”的复杂博弈。

故事背景与人物关系

“轧包勉”的故事发生在包拯担任开封府尹期间,核心人物包括包拯、包勉及其嫂娘(通常被称为吴妙贞或李氏),包拯幼年父母双亡,由嫂娘抚养成人,与兄长包勉情同手足,包勉成年后出任地方官员(不同剧种中多为知县),却因贪婪腐败、草菅人命,激起民愤,百姓联名告状,状纸直达开封府,由包拯亲自审理。

这一情节的戏剧张力源于“亲情”与“国法”的尖锐对立:包拯若徇私枉法,则违背为官之本;若依法处决侄子,则辜负嫂娘养育之恩,这种“忠孝两难”的困境,成为戏曲刻画包拯人格的关键切入点。

情节脉络与冲突展开

“轧包勉”的核心情节可分为“告状—审案—冲突—和解”四个阶段,各剧种虽在细节上略有差异,但主线高度一致。

民怨沸腾,状告包勉

包勉在地方任职期间,不仅收受贿赂、强占民田,更因索贿未遂将百姓张老汉害死,张老汉的女儿张春香怀揣状纸,历经艰辛来到开封府,击鼓鸣冤,包拯接状后,初以为侄子包勉勤政为民,但铁证如山,不得不升堂审理。

公堂审案,查明罪行

公堂之上,包勉起初百般抵赖,但在人证、物证(如受贿账册、张老汉的血衣)面前,罪行昭然若揭,包拯强忍悲痛,依据《宋律》“监守自盗”“枉法杀人”等条款,判处包勉死刑,包勉才知叔父铁面无私,悔恨交加却为时已晚。

嫂娘哭闹,情法冲突

嫂娘得知包勉被判处死刑后,怒气冲冲赶到开封府,哭闹公堂,她痛斥包拯“忘恩负义”,质问“我抚养你成人,你却杀我儿子”,甚至以“断绝亲情”相威胁,包拯跪在嫂娘面前,泪流满面却寸步不让:“侄儿犯法,与民同罪;若徇私情,何以服天下?”这一“跪”与“不跪”的细节,成为戏曲中包拯内心挣扎的视觉化呈现——他既是对嫂娘的孝,更是对国法的忠。

情感化解,大义昭彰

部分剧种中,嫂娘在包拯的反复劝说下,逐渐理解“国法大于亲情”的道理,她看到包拯因处决侄子而心力交瘁,也意识到包勉之死实属罪有应得,最终含泪认罪,并劝慰包拯“你要为百姓做主”,这一情节的设置,既避免了故事过于悲情,也强化了“公义终将战胜私情”的主题。

人物形象与文化内涵

“轧包勉”之所以成为经典,在于其对人物形象的深度刻画与文化价值的精准传递。

包拯:铁面无私与人性温度并存

包拯在剧中并非“冷血法官”,而是充满人性挣扎的普通人,面对嫂娘的哭诉,他“泪如雨下”“跪求原谅”,甚至一度犹豫是否“从轻发落”,但最终,他选择“大义灭亲”,并非不念亲情,而是坚信“法不行则事不理,民不宁则国不安”,这种“刚中有柔”的形象,打破了“清官=冷酷”的刻板印象,使其更具人格魅力。

嫂娘:传统伦理中的“情”与“理”

嫂娘是传统家庭伦理的化身,她对儿子的爱、对包拯的怨,都是真实情感的流露,她的哭闹并非无理取闹,而是对“亲情被法律碾压”的本能反抗,最终她选择理解包拯,实则是“情”对“理”的妥协,也体现了中国传统社会“家国同构”的观念——家庭伦理需服从国家秩序。

文化内核:法治精神的早期表达

在封建专制时代,“刑不上大夫”“官官相护”是常态,而“轧包勉”却明确提出“王子犯法与庶民同罪”,具有超前的人文光辉,包拯的“铁面”,本质上是对“法律平等”的坚守,这种精神通过戏曲的传播,成为民众对“公平正义”的朴素向往,至今仍具有现实意义。

不同剧种的演绎差异

“轧包勉”在不同剧种中呈现出多样的艺术风格,以下为部分剧种的核心差异对比:

| 剧种 | 包勉罪行细节 | 嫂娘称谓 | 核心冲突侧重 | 经典唱段 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 贪污赈灾款,害死张老汉 | 吴妙贞 | 包拯“跪嫂”与“执法”的矛盾 | 《打龙袍》《包公赔情》 |

| 豫剧 | 强娶民女,逼死人命 | 李氏 | 嫂娘“以死相逼”的激烈冲突 | 《包青天》《嫂娘骂我》 |

| 越剧 | 收受贿赂,错判冤案 | 王氏 | 情感细腻,侧重内心挣扎 | 《包公断案》《劝嫂娘》 |

| 川剧 | 勾结权贵,欺压百姓 | 张氏 | 加入“变脸”元素,增强戏剧性 | 《包公审侄》《川剧轧包勉》 |

相关问答FAQs

Q1:“轧包勉”中的“轧”字是什么意思?为何用这个动词?

A:“轧”在戏曲语境中并非“碾压”的本义,而是“审理”“处决”的方言化表达,尤其在北方方言中,“轧案”意为“审结案件”。“轧包勉”即“包公审理包勉一案”,用“轧”字强调案件审理的严肃性和包拯执法的果断,带有“不容情面、依法严办”的意味,凸显包拯的铁面无私。

Q2:嫂娘在“轧包勉”后为何没有怨恨包拯,反而支持他?

A:嫂娘的情感转变并非突然,而是基于对“公义”的认可,在戏曲中,包拯在处决包勉后,主动向嫂娘赔情,并说明“侄儿之罪,国法难容,若不严惩,百姓将不再信任官府”,嫂娘作为传统女性,虽痛失爱子,但也明白“国法是百姓的依靠”,她的理解和支持,实则是“小家之情”向“大家之义”的升华,体现了中国传统伦理中“舍小家为大家”的价值取向。