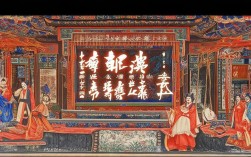

广东地方戏曲是岭南文化的重要载体,历经数百年发展,形成了剧种丰富、特色鲜明、地域浓郁的艺术体系,集中体现了广府、潮汕、客家等民间的智慧与审美,从珠江三角洲的粤剧到潮汕地区的潮剧,从梅州广东汉剧到雷州半岛的雷剧,这些戏曲剧种不仅承载着历史记忆,更在当代焕发新的生机。

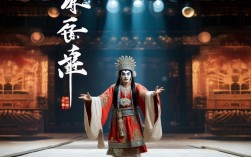

广东地方戏曲的起源可追溯至明代,早期在本地民间歌舞、说唱艺术的基础上,不断吸收弋阳腔、昆腔、梆子腔等外来声腔,逐渐形成独特的艺术风格,以粤剧为例,其前身“外江班”与“本地班”在清代中叶融合发展,结合粤语方言与南音、木鱼等曲调,形成了“平喉”“子喉”“大喉”等唱腔体系,表演上讲究“唱、做、念、打”,文戏细腻、武戏火爆,代表剧目《帝女花》《紫钗记》等至今仍广受欢迎,潮剧则流行于潮汕、闽南及东南亚地区,用潮州方言演唱,唱腔婉转悠扬,保留了大量唐宋遗音,其“帮腔”形式和独特的锣鼓经极具辨识度,《陈三五娘》《苏六娘》等剧目讲述了潮汕地区的爱情故事与民俗风情,广东汉剧旧称“外江戏”,传入广东后融合客家文化,以西皮、二黄为主要声腔,表演程式严谨,被誉为“南国牡丹”,代表剧目《林昭德》《齐王求将》展现了客家历史人物的忠义精神,雷剧以雷州方言为载体,唱腔高亢激越,吸收了雷州歌、傩舞等元素,具有浓郁的半岛特色,劝世题材的《劝世戏》在当地影响深远。

这些剧种在艺术表现上各具特色,粤剧的“红船”文化见证了其草根起源,舞台美术讲究“虚实相生”,一桌二椅便能营造出千军万马的意境;潮剧的服饰精美,头饰“头通”镶嵌珠翠,华丽繁复,唱腔中的“活五调”能细腻表达人物情感;广东汉剧的唱念以中州官话为基础,字正腔圆,武打场面刚劲有力,融合了北派武术的精髓;雷剧则善用俚语俗语,唱词通俗易懂,贴近百姓生活,被称为“雷州半岛的百科全书”。

为更直观展示主要广东地方戏曲剧种的特点,以下为简要对比:

| 剧种名称 | 流行地区 | 形成时期 | 主要声腔/特色 | 代表剧目 | 著名演员 |

|---|---|---|---|---|---|

| 粤剧 | 珠三角、港澳及海外华人 | 清代中叶 | 平喉、子喉、大喉;文武兼备 | 《帝女花》《紫钗记》 | 红线女、马师曾、薛觉先 |

| 潮剧 | 潮汕、闽南、东南亚 | 明代末期 | 潮调;帮腔、活五调 | 《陈三五娘》《苏六娘》 | 姚璇秋、张长城、陈学希 |

| 广东汉剧 | 梅州、河源、惠州 | 清代中期 | 西皮、二黄;中州官话 | 《林昭德》《齐王求将》 | 黄粦传、梁素琴、李仙花 |

| 雷剧 | 雷州半岛及湛江地区 | 清代末期 | 雷州歌腔;高亢激越,善用俚语 | 《劝世戏》《张文秀》 | 林奋、李卡、吴国亮 |

进入当代,广东地方戏曲在传承中不断创新,政府通过非遗保护、戏曲进校园等措施扶持传统剧种,如粤剧被列入“人类非物质文化遗产代表作名录”,潮剧、广东汉剧等也纳入省级非遗保护体系;戏曲工作者尝试融入现代元素,创作反映时代新貌的剧目,如粤剧《刑场上的婚礼》《伦文叙传奇》、潮剧《东吴郡主》等,既保留传统韵味,又贴近当代观众审美,新媒体技术的应用让戏曲传播更广泛,粤剧短视频在抖音、B站等平台走红,年轻演员通过直播与粉丝互动,为戏曲注入青春活力。

广东地方戏曲仍面临观众老龄化、人才断层等挑战,对此,业界正探索“戏曲+旅游”“戏曲+文创”等模式,如粤剧主题公园、潮剧文创产品等,让戏曲融入日常生活;同时加强青少年戏曲教育,在中小学开设兴趣班,培养年轻观众的戏曲素养,相信在多方努力下,广东地方戏曲这一岭南文化瑰宝将在新时代绽放更加绚丽的光彩。

FAQs

-

广东地方戏曲中,哪一种剧种被列入“人类非物质文化遗产代表作名录”?

答:粤剧于2009年被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产代表作名录”,作为广东最具代表性的剧种,粤剧以其独特的唱腔、表演和丰富的剧目,成为岭南文化的重要象征,其保护与传承对广东乃至全国戏曲文化具有重要意义。 -

广东地方戏曲在传承过程中面临哪些主要挑战?

答:广东地方戏曲面临的主要挑战包括:观众老龄化严重,年轻群体对传统戏曲兴趣不足;传统戏曲表演程式复杂,人才培养周期长,存在人才断层风险;部分剧种传播范围有限,市场影响力较弱;创作题材多以传统历史故事为主,与现代生活结合不够紧密,难以引发当代观众共鸣,为应对这些挑战,需加强戏曲普及教育、创新剧目内容、拓展传播渠道,并借助科技手段提升戏曲的表现力和吸引力。