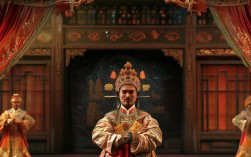

豫剧,作为中原大地的文化瑰宝,以其高亢激越的唱腔、质朴生动的表演,深深扎根于河南人民的日常生活,在豫剧的舞台上,常常能听到一些“大话”“豪言”,这些看似“吹牛”的表达,实则是戏曲艺术中夸张与浪漫的体现,是人物性格的放大镜,也是民间智慧的结晶,这种“吹牛”并非简单的浮夸,而是豫剧艺术语言的重要组成部分,承载着塑造人物、推动剧情、传递情感的功能,更是中原文化豪爽、直率性格的生动写照。

从表现形式来看,豫剧中的“吹牛”主要体现在唱词、念白和表演动作三个方面,唱词是豫剧的核心,许多经典剧目中都充满了夸张的修辞和豪迈的宣言,穆桂英挂帅》中,穆桂英在挂帅时的唱段“我不挂帅谁挂帅,我不领兵谁领兵”,短短两句,将穆桂英的自信、担当和巾帼不让须眉的豪气展现得淋漓尽致,这种“吹牛”式的唱词,并非空穴来风,而是人物在特定情境下的情感爆发,是对自身能力的肯定,也是对家国责任的担当,再如《花木兰》中的“刘大哥讲话理太偏,谁说女子享清闲”,花木兰用直白甚至略带“顶撞”的语言,反驳了传统观念对女性的偏见,这种“吹牛”式的宣言,打破了性别的桎梏,让观众感受到女性力量的觉醒。

念白方面,豫剧的“吹牛”则更具生活气息和幽默感,丑角是豫剧中“吹牛”的主要担当,他们通过夸张的语言、诙谐的语调,制造喜剧效果,同时反映社会现实,七品芝麻官》中的唐成,虽然官职卑微,但面对权贵时,却用“当官不为民做主,不如回家卖红薯”这样的“大话”表达了自己的决心和骨气,这种“吹牛”并非狂妄,而是底层人物面对不公时的反抗精神,是民间正义感的体现,老生、花旦等行当也常在念白中加入夸张元素,比如老生在表现愤怒时,会提高嗓门,用“我让你家破人亡”“我让你血溅五步”等激烈的语言,增强戏剧冲突,让观众快速代入人物情感。

表演动作上的“吹牛”,则通过程式化的夸张动作,将人物的内心世界外化,比如武将的“亮相”,通过昂首挺胸、瞪目怒视、髯口或翎子的剧烈抖动,展现其威武霸气;旦角的“水袖功”,通过甩、挑、翻、扬等动作,表现人物的喜怒哀乐,比如在表现愤怒时,会用力甩袖,甚至将水袖甩向对方,这种夸张的动作,比语言更有冲击力,让观众直观感受到人物的情绪,再如《朝阳沟》中银环下乡时的“趟马”动作,通过挥鞭、扬鞭、勒马等程式化表演,将农村的新气象和银环的兴奋心情展现得淋漓尽致,这种“吹牛”式的动作,是对现实生活的艺术提炼,充满了浪漫主义色彩。

从艺术功能来看,豫剧中的“吹牛”具有多重价值,它是塑造人物性格的重要手段,通过夸张的语言和动作,豫剧人物往往形象鲜明,让人过目不忘,比如李双双的“能说会道”,常香玉的“字正腔圆”,这些人物身上的“吹牛”元素,让他们更具个性和生命力,成为观众心中的经典,它是推动剧情发展的催化剂,在豫剧中,“吹牛”往往与冲突紧密相连,秦香莲》中陈世美的“不认妻”,通过“我乃当朝驸马,岂能认你民间妇人”这样的“大话”,制造了家庭与权力的冲突,推动了剧情向悲剧方向发展,它是传递情感的有效方式,豫剧的“吹牛”并非空洞的口号,而是饱含着人物的真实情感,泪洒相思地》中苏秦的“富贵不归故乡,如衣绣夜行”,这种“吹牛”式的表达,既有对功名的渴望,也有对家乡的眷恋,让观众感受到人物的复杂内心。

从文化根源来看,豫剧中的“吹牛”深受中原文化的影响,河南地处中原,是中华文明的重要发源地,民风豪爽、直率,喜欢直抒胸臆,这种性格特点反映在豫剧中,便形成了“吹牛”式的表达方式,豫剧起源于民间,吸收了河南梆子、民歌、说唱等艺术形式的元素,这些民间艺术中常有夸张的表达,比如河南坠子中的“贯口”,通过快速、连贯的语言展现故事的精彩,豫剧继承并发展了这种夸张手法,使其成为自己独特的艺术语言,中原文化中的“侠义精神”“家国情怀”等,也通过“吹牛”式的表达得以体现,比如岳飞“精忠报国”的誓言,关羽“过五关斩六将”的豪情,这些“吹牛”式的宣言,承载着中原文化的精神内核。

与其他艺术形式相比,豫剧中的“吹牛”具有鲜明的地域特色和艺术个性,为了更清晰地对比,我们可以通过表格来展示:

| 对比维度 | 豫剧中的“吹牛” | 相声中的“吹牛” | 京剧中的夸张表现 |

|---|---|---|---|

| 表现形式 | 唱词夸张、念白诙谐、动作程式化 | 语言夸张、包袱密集、贴近市井生活 | 唱念做打夸张、程式严谨、行当特色鲜明 |

| 功能 | 塑造人物、推动剧情、传递情感 | 逗乐观众、讽刺社会、反映现实 | 展现行当特色、渲染历史氛围、彰显艺术美 |

| 文化根源 | 中原民间豪爽性格、戏曲传统、民间说唱 | 市井幽默、民间曲艺、语言艺术 | 宫廷与民间融合、戏曲程式化、历史积淀 |

| 观众接受度 | 地域文化认同高,观众易产生情感共鸣 | 大众娱乐性强,接受范围广 | 国粹地位高,观众需具备一定戏曲知识 |

从表格中可以看出,豫剧中的“吹牛”更注重与戏曲程式的结合,通过唱、念、做、打等多种手段综合表现,其文化根源更侧重于中原民间的性格特点和传统艺术形式,观众接受度也具有较强的地域性,这种“吹牛”不是简单的“说大话”,而是中原文化在戏曲艺术中的生动体现,是豫剧区别于其他剧种的重要标志。

豫剧中的“吹牛”也需要把握好度,过度夸张可能会让观众觉得虚假,失去戏剧的真实感,优秀的豫剧演员往往能在夸张与真实之间找到平衡,比如常香玉在演唱《花木兰》时,虽然唱词豪迈,但通过细腻的情感处理,让观众感受到花木兰的真诚和坚定;唐喜实在《朝阳沟》中的表演,虽然语言朴实甚至带点“吹牛”,但通过生动的表情和动作,让观众感受到农村青年的朴实和热情,这种“度”的把握,正是豫剧演员艺术功力的体现。

豫剧中的“吹牛”是一种独特的艺术表达方式,它通过夸张的语言、动作和唱词,塑造了鲜明的人物形象,推动了剧情发展,传递了真挚的情感,承载了中原文化的精神内核,这种“吹牛”不是浮夸,而是浪漫主义的体现;不是空洞,而是真实的升华;不是粗俗,而是智慧的结晶,它是豫剧艺术的魅力所在,是中原文化的骄傲,也是观众喜闻乐见的艺术表达,在新时代,豫剧中的“吹牛”元素需要被更好地传承和创新,让这门古老的艺术在当代焕发出新的生机。

相关问答FAQs

问题1:豫剧中的“吹牛”会不会让观众觉得脱离现实,失去戏剧的真实感?

解答:戏曲艺术讲究“虚实相生”,豫剧中的“吹牛”并非脱离现实,而是对现实的艺术提炼,朝阳沟》中银环唱“满眼的好风光,看也看不够”,这种夸张是对农村新貌的赞美,源于真实生活,又高于生活,观众能感受到其中的真情实感,反而觉得更真实,夸张的语言和动作帮助观众快速理解人物性格和情感,增强了戏剧的感染力,并不会让观众觉得虚假,优秀的豫剧作品往往能在“吹牛”式的夸张中,传递出生活的本质和人物的真实情感,让观众在欣赏艺术的同时,产生共鸣。

问题2:现代豫剧创作中,如何平衡传统“吹牛”元素与当代观众的审美需求?

解答:现代豫剧在传承传统“吹牛”元素时,需要注入时代内涵,同时创新表现形式,保留夸张的唱腔、动作和豪迈的语言风格,这是豫剧的基因;结合当代生活题材,让“吹牛”更贴近现代人的情感和话语体系,比如用更生活化的夸张语言替代传统程式化的表达,融入现代音乐、舞美元素,增强舞台的视觉冲击力,演员在表演中要注重情感的真实,即使语言夸张,也要让观众感受到人物的真诚,避免空洞的“吹牛”,这样才能让传统艺术在当代焕发新的生机,满足当代观众的审美需求。